Die Rückkehr des westafrikanischen Monsuns

Ein Bericht von Benjamin von Brackel

Jahrzehntelang litt die Sahelzone unter Dürren. Veränderungen in der Atmosphäre bringen den Regen wohl zurück – Chance und Bedrohung zugleich.

Hindou Oumarou Ibrahim musste lernen, was es bedeutet, wenn eine der elementarsten Grundlagen des Lebens fehlt: Wasser. Denn mit diesem Mangel ist sie aufgewachsen. Ibrahim entstammt dem Nomadenvolk der Mbororo, die mit ihren Herden um den Tschadsee ziehen. Als Kind konnte sie ihre Großmutter noch dabei beobachten, wie diese Wind, Wolken und das Verhalten der Tiere studierte, um das Wetter vorauszusagen. Denn ob und wann der Regen kommt, war überlebenswichtig. Doch von ihrer Mutter hörte sie Erzählungen, wie ihre Heimatregion im Tschad schon seit Jahren austrocknete, die Kühe immer weniger Milch gaben und das Land zusehends unfruchtbar wurde. Gar nicht zu reden vom Tschadsee, der über Jahrzehnte schrumpfte, bis er irgendwann nur ein Zwanzigstel der Fläche bedeckte, die Ibrahims Großmutter noch als Bild vor Augen hatte.

«In dieser rauen Umgebung haben wir gelernt, im Einklang mit der Natur zu leben», schreibt Hindou Oumarou Ibrahim in ihrem Gastbeitrag für das 2022 erschienene «Klima-Buch» von Greta Thunberg. Die 39-Jährige, heute eine bekannte Umwelt-, Frauenrechts- und Menschenrechtsaktivistin, die sich für die Rechte indigener Bevölkerungen einsetzt, ist auf den Weltklimakonferenzen eine viel gefragte Interviewpartnerin. Sie hat gelernt, sich zwischen den Welten zu bewegen – auf dem internationalen Parkett ebenso wie in der Sahelzone.

Diese Savannenlandschaft, in der Ibrahim einst aufwuchs, liegt am Südrand der Sahara-Wüste und zieht sich einmal quer über den afrikanischen Kontinent, vom Senegal bis nach Eritrea. Weiter südlich wiederum grenzen Regenwälder und Feuchtsavannen an. Über 400 Millionen Menschen leben in dieser Zone. Das Wort «Sahel» bedeutet im Arabischen «Ufer», denn genau dieses rettende und lebensspendende Ufer war die Sahelzone über Jahrhunderte für die Nomaden, die aus der Sahara kamen.

Doch lange galt die Region als eines der Armenhäuser der Welt, als Inbegriff der Hoffnungslosigkeit, geplagt von Krisen und Kriegen. Auch in Deutschland haben sich vielen Menschen die Bilder von hungernden Kindern mit aufgeblähten Bäuchen ins Gedächtnis eingebrannt.

Ein Nachhaltigkeitspakt

Trockenphasen kennt das Nomadenvolk, dem Hindou Oumarou Ibrahim angehört, schon seit Generationen; sie bestimmen die meiste Zeit des Jahres und werden nur von den Regenmonaten Juni bis September unterbrochen. Deshalb schmiedeten Nomaden und Bauern schon vor langer Zeit einen Pakt: Die Nomaden zogen mit ihren Herden durch die Savanne, blieben aber immer nur drei, vier Tage an einem Ort, um die Böden nicht zu überlasten, wie es Ibrahim schildert. Die Bauern – und damit die meisten Menschen in der Region – profitierten im Gegenzug vom Dünger der Viehherden, mit dem sie die Erträge ihrer Hirsefelder verbessern konnten. Dieser nachhaltige Umgang mit der Natur half auch in trockenen Jahren dabei, den Hunger im Zaum zu halten, und sorgte dafür, dass die Menschen in ihrer kargen, von wenigen Trockenwäldern geprägten Heimat überleben konnten.

Wenn die Natur krank wird, verlieren die Menschen den Verstand.

Dann aber, Ende der 1960er-Jahre, ließen die Niederschläge während der Regenzeiten immer mehr nach und blieben häufig sogar ganz aus. Für 50 Millionen Menschen bedeutete dies Hunger, geschätzt eine Million Menschen kostete die Dürre in den Jahrzehnten danach das Leben. Eine unfassbare Tragödie, der auch noch eine Umweltkatastrophe folgte. Denn das alte Bündnis zwischen Nomaden und Bauern zerbrach: Wälder wurden für die Befeuerung abgeholzt, der Boden überweidet – und das beförderte die Ausbreitung der Wüste noch weiter.

«Die Menschen kämpften um die wenigen verbliebenen Ressourcen – und das in einer Region, in der 70 Prozent der Bevölkerung auf Landwirtschaft angewiesen sind», beschreibt es Ibrahim. «Wenn die Natur krank wird, verlieren die Menschen den Verstand.» Doch in den 1990er-Jahren kam der Regen zurück. Äußerst zaghaft zunächst, die meiste Zeit blieb es weiterhin viel zu trocken. Aber immer öfter schoben sich in die Serie der Dürrejahre einzelne Jahre, in denen es überdurchschnittlich viel regnete, also über dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts. Und dieser Trend hält bis heute an. Was ist der Grund dafür? Und warum war es überhaupt so trocken?

Eine neue Sicht auf die Ursachen der Dürre

Über lange Zeit galt die wissenschaftliche Erklärung, dass der ausbleibende Regen hausgemacht war: Abholzung und Überweidung hätten die Böden freigelegt und dafür gesorgt, dass weniger Wasser gespeichert werden und verdunsten konnte. Inzwischen hat sich in der Wissenschaft die Sichtweise durchgesetzt, dass dieser Effekt die Dürrekatastrophe lediglich verstärkt hat. Die entscheidende Ursache hängt vielmehr mit dem Aufschwung in den Industriestaaten in Europa und Nordamerika zusammen: Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten diese ihre Wirtschaft wieder auf und begannen, in großem Maßstab die Luft zu verpesten. Abgase aus Verkehr und Industrie legten sich wie ein Schleier um die Erde, besonders über Teile der nördlichen Hemisphäre, was die Sonneneinstrahlung dämpfte. Wissenschaftler sprechen vom «Phänomen der globalen Verdunkelung».

In der Folge kühlte besonders die Region um den Nordatlantik ab, und zwar bis vor die Küsten Westafrikas. Mit dramatischen Folgen, denn genau dort befindet sich der Entstehungsort des westafrikanischen Monsuns. Dieser gilt als Wasserspender für die gesamte Sahelzone.

Zu Beginn der dortigen Regenzeit, die in etwa unseren Sommermonaten entspricht, baut sich ein Hitzetief über dem Westen der Sahara auf und saugt feuchte Luftmassen vom Ozean an. Weil sich der Atlantik vor Westafrika aber infolge der Schwebeteilchen in der Luft aus Europa und den USA abgekühlt hatte, verdunstete weniger Wasser – zu wenig, um den westafrikanischen Monsun in Schwung zu bekommen. Bereits 2003 hat die Erd- und Umweltwissenschaftlerin Alessandra Giannini von der Columbia University in New York diesen Zusammenhang in einer Studie beschrieben. Per Videoanruf erreichen wir sie in der senegalesischen Hauptstadt Dakar, wo sie mit einem westafrikanischen Forschungsteam herausfinden will, was die Klimaprojektionen für die Sahelregion konkret bedeuten, etwa in Bezug auf die Ernährungssicherheit. «Die Luftfeuchtigkeit ernährt den Monsun», sagt sie. «Aber damit es Regen gibt, muss die Luft auch aufsteigen können.»

Hier kommt ein zweiter Effekt ins Spiel, der für das Ausbleiben des Regens verantwortlich war: Aufgrund des Klimawandels stiegen weltweit die Temperaturen der tropischen Ozeane. Vor allem der Indische Ozean lud sich mit so viel Energie auf, dass kleinste Luftpakete bis in die Troposphäre aufsteigen konnten. Diese Atmosphärenschicht in einer Höhe von rund 15 Kilometern erwärmte sich rund um die Tropen. Und genau das hinderte die feuchten Luftmassen daran, im kühleren Nordatlantik vor der Westküste Afrikas aufzusteigen. «Ihnen fehlte die Energie, um gegen diesen Widerstand anzukommen», erklärt Giannini.

Beides zusammen – die Abkühlung des Nordatlantiks plus die Erwärmung der tropischen Ozeane – habe eine «einzigartige Konstellation» geschaffen, welche die regenreiche Periode in der Sahelzone von 1941 bis 1970 beendete und eine Trockenperiode einläutete, die bis zur Jahrtausendwende anhalten sollte. In jener Zeit verschoben sich die Monsunregenfälle Richtung Süden, wo noch wärmere Wassertemperaturen herrschten und weiterhin der Aufstieg warmer und feuchter Luftmassen möglich war.

Doch mit Beginn des 21. Jahrhunderts veränderten sich zwei wesentliche Faktoren: Zum einen haben die Industrieländer durch Abgasfilter ihre Luftverschmutzung einigermaßen in den Griff bekommen, zum anderen ist die globale Erwärmung weiter fortgeschritten. Beides hat den Nordatlantik so stark erwärmt, dass der Monsun-Motor wieder anspringen konnte.

Eine gigantische Bewässerungsmaschine

Jacob Schewe war nie in der Sahelzone. Der Physiker vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hat sich in seiner Doktorarbeit mit dem indischen Monsun beschäftigt. Irgendwann begann er, auch das zweitgrößte Monsunsystem der Welt unter die Lupe zu nehmen, und gelangte schließlich zu der Frage: Wenn schon kleine äußere Veränderungen genügt haben, um große Veränderungen im westafrikanischen Monsun auszulösen, was würde dann erst in der Zukunft passieren, wenn die Erderwärmung richtig Fahrt aufnimmt? Aus Klimadaten der Erdgeschichte weiß man nämlich, dass sich die Monsunregenfälle in der Sahelzone abrupt verändern können, wenn sich das Klima erwärmt und die Ozeantemperaturen eine kritische Schwelle überschreiten. Und genau das könnte wieder geschehen, stellte Schewe im Jahr 2017 zusammen mit seinem PIK-Kollegen Anders Levermann im Fachjournal «Earth System Dynamics» fest, nachdem sie die neuesten Klimamodelle betrachtet hatten.

Von den 30 untersuchten Klimamodellen simulierten sieben, dass sich die Regenfälle in der Sahelzone im Laufe dieses Jahrhunderts massiv verstärken werden – mit Zunahmen von 40 bis 300 Prozent gegenüber dem letzten Jahrhundert. Wie aber kann das sein, wenn sich doch die Meere aufgrund der Erderwärmung eigentlich recht langsam erwärmen und damit auf relativ gleichmäßige Weise mehr Feuchtigkeit ins Landesinnere schicken? Schewe und Levermann halten es für denkbar, dass eine sich selbst verstärkende Rückkopplung der Grund dafür sein könnte: Kondensiert nämlich der Wasserdampf und regnet es aufs Land herab, setzt das sogenannte «latente Wärme» frei. Ein Tiefdruckgebiet entsteht, das weitere Feuchtigkeit vom Ozean anzieht und ins Landesinnere transportiert – eine gigantische Bewässerungsmaschine also. «Der Monsun hält sich damit selbst am Laufen», erklärt Schewe.

Ein Kipppunkt mit positiven Folgen?

Erwärmt sich die Oberflächentemperatur des tropischen Atlantiks über eine gewisse Schwelle hinaus, könnte das große Änderungen im Monsun bewirken. Damit lässt sich der westafrikanische Monsun zu den Kippelementen im Klimasystem zählen – allerdings wäre es ausnahmsweise ein Kipppunkt, der vielleicht sogar etwas Gutes verheißt. Ein internationales Forschungsteam hat schon im Jahr 2015 im Fachblatt «PNAS» das Szenario eines abrupten Regeneinfalls und eine damit zu erwartende Ergrünung der zentralen und östlichen Sahelzone projiziert. Und zwar bei einer Erderwärmung von 2 und 3,5 Grad Celsius: Um die Mitte dieses Jahrhunderts würden auf den bloß liegenden Flächen zunehmend Gräser sprießen und zehn Jahre später auch Bäume.

Schewe und Levermann waren mit der Spannbreite ihrer Ergebnisse noch nicht zufrieden. Denn während sieben ihrer Modelle eine abrupte Zunahme ergaben, kamen 23 zu anderen Ergebnissen, darunter auch solche, die nahelegten, dass sich nichts verändert oder die Regenfälle gar leicht abnehmen könnten. Also wollten die beiden Wissenschaftler herausfinden, welche der Modelle am realistischsten die Wirklichkeit abbilden. Im Jahr 2022 wiederholten sie ihre Berechnungen mit aktualisierten Modellen. Dabei klammerten sie die Periode aus, in der Europa und Nordamerika massiv Schwefeldioxidemissionen in die Luft gepulvert und damit den westafrikanischen Monsun maßgeblich beeinflusst haben, also fast die komplette zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Denn was die Klimaforscher interessierte, war nicht, wie der Monsun auf die Schwebeteilchen über dem Nordatlantik reagiert, sondern auf die Erwärmung durch die Treibhausgase. «Wir wollten diesen Mechanismus isolieren», erklärt Schewe. «Schließlich wird er in den nächsten Jahrzehnten ziemlich sicher der dominante sein – und nicht der der Aerosole.»

Wird die Sahelzone wieder grün?

Mit diesen Ausgangsparametern blieben vor allem solche Klimamodelle übrig, die eine besonders starke Zunahme der Monsunregenfälle zum Ergebnis hatten – im Schnitt um fast 50 Prozent bis 2040. Keines der Computermodelle ließ hingegen gleichbleibende oder abnehmende Regenfälle erwarten. Bis zur Mitte des Jahrhunderts dürfte der Monsunregen demnach extrem zunehmen – egal, ob wir weiter Treibhausgase ausstoßen oder den Ausstieg kräftig drosseln, schrieben die beiden Wissenschaftler im September 2022 im Fachblatt «Geophysical Research Letters». «Wir haben nun ein bisschen mehr Gewissheit, dass es tatsächlich so ablaufen wird», erklärt Schewe.

Ich glaube, der Unterschied wird gewaltig sein.

Die Sahelzone im Jahr 2040 hat möglicherweise also nicht mehr viel gemein mit der von heute. Und erst recht nicht mit der Sahelzone aus dem Jahr 1980. «Ich glaube, der Unterschied wird gewaltig sein», sagt Schewe.

Aus der kargen, mit Dornsträuchern bespickten Savanne könnte sich dank des Regens eine wieder ergrünte Landschaft entwickeln. Vorstellbar, dass selbst in Ländern wie Mali, dem Tschad oder dem Sudan, die heute von Terrorismus, Bürgerkrieg und Armut geprägt sind, dank eines regelmäßigeren Monsuns Wohlstand einzieht. Es gibt Wissenschaftler, die den zurückkehrenden Monsun mit Eimern voller Gold vergleichen, die auf den Marktplätzen von Ouagadougou, Niamey und Bamako ausgeschüttet werden.

Die Kartierung zeigt das Dilemma

Hannelore Kußerow will nicht so recht daran glauben. Seit vier Jahrzehnten befasst sich die Biologin und Geologin der Freien Universität Berlin mit der Sahelzone. Und viel Positives kann sie der aktuellen Entwicklung nicht abgewinnen. «Ja, der Niederschlag hat zugenommen», sagt sie. «Aber er ist immer noch zu schwach, um Ackerbau betreiben zu können.»

Im Jahr 2020 war Kußerow in Khartum, um mit sudanesischen Kollegen ein ambitioniertes Projekt zu beenden: die Kartierung von Darfur, einer Region im Westen des Sudan. Heikel war das nicht nur angesichts des fehlenden aktuellen Kartenmaterials, sondern auch wegen der immer wieder aufflammenden politischen Konflikte. Einige Jahre zuvor hatte die Wissenschaftlerin im Westen des Landes bereits eine Fläche von der Größe Frankreichs kartiert: Böden, Geologie, Wasserverfügbarkeit. Und 10.000 Büsche und Bäume. Dabei stellte sie fest, was sie auch in Ländern im Westen der Sahelzone erlebt hatte: Die Savanne von einst war verschwunden.

Wie ein lange nicht gegossener Blumentopf

Bis Anfang der 1970er-Jahre wuchs noch eine Vielfalt von Gehölzen in den dortigen Trockenwäldern, darunter viele feuchteliebende Arten, die Früchte trugen. Fünf bis acht Meter hohe Bäume, deren festes Holz sich gut als Feuerholz oder für den Bau von Zäunen nutzen ließ. Und die außerdem zahlreichen Tierarten wie Antilopen Nahrung, Schatten und Schutz boten. Von der einstigen Vielfalt fand Kußerow nur noch wenige dürreresistente Pflanzenarten – zwei bis fünf Meter hohe Sträucher oder Büsche, die in weitem Abstand zueinander standen. Und nur noch einzelne der einst typischen einheimischen Akazienarten. «Relikte der früheren Savannenstruktur», nennt sie die Biologin. Auch die Huftiere waren verschwunden. «Sie sind alle in den Süden abgewandert.»

Kußerow macht dafür nicht nur die Dürre verantwortlich, sondern auch die vielen Menschen: Die Sahelzone ist eine Region mit einer der höchsten Geburtenraten in der Welt; sechs bis sieben Kinder sind etwa im Niger oder im Tschad der Normalfall. «Dazu kommt, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen mit Holzkohle kochen», sagt Kußerow. «Die müssen also abholzen.» Nur eignet sich das Holz der übrig gebliebenen Gewächse deutlich schlechter dafür. Um denselben Brennwert zu erreichen, sind die Menschen somit gezwungen, noch mehr Holz zu schlagen.

Immer häufiger ist der Regen, der einst unser Verbündeter war, unser Feind.

Sollte der Regen nun zurückkommen, wie es die Projektionen zumindest für die zentrale und östliche Sahelzone vorhersagen, dann treffe er auf einen verkrusteten Boden. Heißt: Wenn es regnet, rauscht das Wasser einfach ab, in tiefer liegende Bereiche – und dort sorgt das eigentlich lebenswichtige Nass oft für allerhand Unheil. Kußerow vergleicht das mit einem Blumentopf, der lange nicht mehr gegossen wurde. Gießt man den zu kräftig, versickert das Wasser nicht, sondern läuft über den Rand des Topfes.

Hindou Oumarou Ibrahim traut der Sache ebenfalls nicht. Zwar registriert auch sie, dass der Regen zurückkommt. Allerdings habe dieser nichts mehr mit dem Regen von früher gemein. «Immer häufiger ist der Regen, der einst unser Verbündeter war, unser Feind», schreibt sie. Denn wenn er kommt, dann zunehmend in extremer Form. Starkniederschläge und daraus resultierende Überschwemmungen sind die Folgen.

Das gilt nicht nur für den Sudan, sondern auch für im Westen gelegene Länder wie den Senegal. «Beinahe jedes Jahr sind hier Teile der Hauptstadt Dakar überflutet», berichtet Alessandra Giannini. Das liege auch daran, dass während der Dürrejahre die Menschen viele Häuser in tief liegenden Gegenden gebaut haben. Damals sei das kein Problem gewesen, doch jetzt räche sich das. «Man kann dem Klimawandel nicht an allem die Schuld geben», sagt Giannini. «Auch die Stadtplanung ist ungenügend.» Beziehungsweise verleiben sich korrupte Politiker die eingeplanten Gelder zur Drainage des Regenwassers in der Regel selbst ein.

Wiedererwachender Monsun – Segen oder Fluch?

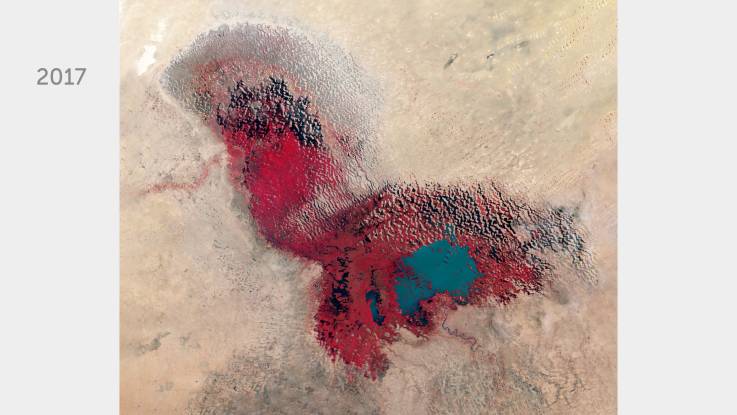

Überschwemmungen sind seit Beginn des 21. Jahrhunderts zum hartnäckigen Begleiter der Regensaison geworden. Studien zeigen, dass sich ihre Anzahl gegenüber den 1990er-Jahren vervierfacht hat. Manche Meteorologen wollen deshalb weniger von einer «Erholung der Regenfälle» sprechen, sondern eher von einer «Zunahme der Intensität und Eintrittswahrscheinlichkeit von Extremniederschlägen». Das gilt vor allem für die östliche Sahelzone – und ganz besonders für den Sudan, der in den Jahren 2019 und 2020 wahre Sintfluten erlebte.

Im August 2019 tobte ein Sturm über weite Teile des Landes und entlud am 9. und 10. August so viel Regen wie sonst fast im ganzen Monat. Beinahe eine halbe Million Menschen war betroffen und fast 50.000 Häuser wurden zerstört. Wer meinte, dass es sich hierbei um eine Jahrhundertkatastrophe gehandelt habe, wurde schon im Jahr darauf eines Besseren belehrt: Diesmal waren über zwei Millionen Menschen von Starkregenfällen in der Sahelzone betroffen, mehr als 180.000 Häuser wurden zerstört und mehr als 400 Menschen starben.

Auch Hindou Oumarou Ibrahims Heimat Tschad traf es heftig: Hunderttausende Hektar an landwirtschaftlicher Nutzfläche wurden zerstört, Tausende Rinder weggeschwemmt, Hunderttausende Menschen mussten fliehen.

Kein Land jedoch wurde so hart gebeutelt wie der Sudan. Der Nil schwoll auf immer neue Rekordwasserstände an und überflutete Bananenplantagen und Weideland, aber auch einige Stadtteile der Hauptstadt Khartum. Auch Tausende von Grubenlatrinen barsten – Urin und Fäkalien verteilten sich mit der Flut über große Gebiete und trugen neben den vom Wasser angelockten Moskitos zur Übertragung von Krankheiten bei. Allein zwischen August 2019 und Januar 2020 waren 97 Fälle von Diphterie berichtet worden, 4.225 Fälle von Chikungunyafieber und 346 Fälle von Cholera. «Angesichts der vorliegenden Untersuchung scheint es, dass die Region über mehrere Jahrzehnte für Dürren ebenso anfällig sein wird wie für häufige Überschwemmungen», schreiben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um den Geografen Nadir Ahmed Elagib von der Universität zu Köln 2021 im Portal «ScienceDirect».

Mit der richtigen Technik könnte die ganze Region vom Regen profitieren.

Sollte der Monsunregen wirklich seine alte Stärke zurückgewinnen, kommt es Experten zufolge darauf an, die Wassermassen so einzufangen und zu lenken, dass die Bauern vom Senegal bis in den Sudan einen Nutzen davon haben. Man muss also dafür sorgen, dass das Wasser langsam im Boden versickern kann – etwa mithilfe von Sammelbecken, Dämmen oder Agroforstwirtschaft. «Mit dem Einsatz der richtigen Techniken könnte tatsächlich die ganze Region profitieren, wenn der Regen zurückkommt», erklärt Giannini. Doch das würde Mittel erfordern, über die manche Länder in der Sahelzone nicht verfügen. Sie wären also auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft angewiesen.

Allerdings spiele neben der Technik auch die Psychologie eine Rolle: Die seit Jahrzehnten andauernde Dürre habe sich so sehr in den Köpfen der Menschen verfestigt, dass es ihnen schwerfalle, etwas anderes – also regenreichere Zeiten – zu erwarten und sich dafür zu wappnen. «Sie sind noch nicht bereit, anzuerkennen, dass das der Pfad ist, den die Region tatsächlich nehmen wird», sagt Giannini.

Titelbild: Eva Diallo

-

Entfesselt – der indische Monsun

Der Monsun prägt das Leben von über einer Milliarde Menschen. Doch nun macht der Klimawandel die Extremregenfälle unberechenbarer – das birgt Risiken.

-

Westantarktis: Ist der Eisschild noch zu retten?

Einige Eisschilde der Westantarktis verlieren immer schneller an Eismasse. Manche Wissenschaftler sehen bereits einen Kipppunkt überschritten.