Recyceln statt Entsorgen

Ein Bericht von Ralf Hutter

Photovoltaik ist einer der zentralen Leistungsträger für die Energiewende. Doch an der Recyclingfähigkeit von PV-Modulen hapert es noch – in vielerlei Hinsicht.

Peter Staudt-Fischbach kann im Detail erklären, wie selbst Laien mit ein wenig elektrotechnischer Anleitung und ohne großen finanziellen Aufwand ausgediente Photovoltaik-Module aufarbeiten und anschließend wiederverwenden können. Er selbst hingegen zerstört die Dinger im großen Stil.

Staudt-Fischbach leitet bei der Firma «First Solar» in Frankfurt an der Oder die laut seiner Aussage größte Anlage Europas für das Recycling von PV-Modulen. 10.000 Tonnen an Modulen können hier pro Jahr zu kleinen Teilen zerstoßen werden, um im Anschluss die darin verbauten Materialien zu trennen. Wer sich mit dem studierten Festkörperelektroniker über die Wiederverwertung ausrangierter Module unterhält, bekommt aber zu hören, dass vieles, was realisierbar und ökologisch wäre, unrentabel ist. Wie steht es also um die Chancen für eine Kreislaufwirtschaft bei der Photovoltaik? «Ich halte sie durchaus für möglich», sagt Staudt-Fischbach.

«Recycling» versus «Downcycling»

Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass sich alle Stoffe wiederverwenden lassen, wenn die Produkte, in denen sie verbaut sind, weggeworfen werden. Seit Langem bekannt ist der englische Begriff «Recycling», der mit «cycle» also ebenfalls den Kreislauf enthält. Allerdings ist das, was viele Menschen unter Recycling verstehen, in Wirklichkeit oft nur «Downcycling». Die Ausgangsstoffe verwendet man dann nämlich in einer minderwertigen Form wieder, nicht auf dieselbe Weise wie beim Ursprungsprodukt. Sie werden etwa zerstoßen und als Schüttgut im Straßenbau eingesetzt. So ist kein Kreislauf möglich.

Damit in großem Umfang ein Wertstoffkreislauf für PV-Module entstehen kann, müssen sowohl Bund, Länder und Kommunen noch einige Hausaufgaben erledigen, denn es handelt sich eher um ein regulatorisches als um ein technisches Problem. Zu diesem Schluss kam jedenfalls der Verein Deutsche Umwelthilfe (DUH) bei einem kleinen Forschungsprojekt. Er hatte bei Akteuren aus verschiedenen Bereichen Interviews und Umfragen durchgeführt. Die Ergebnisse liegen seit März in einem «Weißbuch zur Stärkung der Wiederverwendung und des Recyclings von Photovoltaik-Modulen» vor.

Viel zu tun – für Politik, Industrie, Kommunen

Die DUH befasst sich in ihrem Weißbuch mit allen Aspekten einer PV-Modul-Kreislaufwirtschaft und benennt großen Handlungsbedarf. Schon beim Verkauf neuer Module sei mehr Überwachung nötig. Ein Teil von ihnen werde ohne die eigentlich verpflichtende Anmeldung bei der «Stiftung Elektro-Altgeräte Register» in Verkehr gebracht. Das erschwert es auch, den Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu verlangen, wenn die Stilllegung der Anlage angemeldet wird. «Ordnungsgemäß» bedeutet: Die Module werden nicht trotz Defekt als funktionierend deklariert (was behördlicherseits kaum zu überprüfen ist) und ins Ausland verkauft, wo ein Recycling oder eine ökologische Entsorgung unwahrscheinlich oder gar unüberprüfbar ist, und sie werden auch nicht einfach dauerhaft irgendwo gelagert.

Eine Solaranlage muss durch ein dafür zertifiziertes Unternehmen entsorgt werden, das mit den Bestandteilen nach den gesetzlichen Vorgaben verfährt. Solche Unternehmen arbeiten aber nicht gratis. Problematisch sind deshalb laut DUH vor allem große, kommerziell betriebene Solaranlagen, die vor dem 24. Oktober 2015 verkauft wurden. Erst seit jenem Zeitpunkt müssen die Herstellerfirmen die Entsorgung gewährleisten. Für ältere Anlagen haben die Betreiber selbst die Entsorgungskosten zu tragen. Lösungen müssen bald gefunden werden, denn das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz mit seinen für jeweils 20 Jahre staatlich festgelegten Abnahmepreisen für Solarstrom trat 2000 in Kraft. Erste Anlagen sind bereits aus der Förderung gefallen – und jedes Jahr kommen neue dazu.

Die Uneinheitlichkeit bei den Annahmestellen ist ein grundsätzliches Problem.

Das kostenlose staatliche Entsorgungssystem steht nur für haushaltsübliche Modulmengen bereit. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hatte den Entsorgungsbetrieben 2017 empfohlen, 20 bis 50 Module als haushaltsübliche Menge anzusehen. Bei der Organisierung dieser Infrastruktur bleibt aber anscheinend noch viel zu tun.

«Ein grundsätzliches Problem bei den Annahmestellen ist die Uneinheitlichkeit», sagt Laura Geßner von der DUH, die das Weißbuch mitverfasst hat. Die Kreislaufwirtschaftsexpertin sieht den Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und das Bundesumweltministerium «nicht ausreichend sensibilisiert für die Größe der Aufgabe, die auf uns zukommt». Der VKU entgegnet auf die Kritik, dass es bisher doch kaum etwas zu tun gebe: «Von unseren Mitgliedern hören wir, dass bisher vor allem einzelne Photovoltaik-Module aus dem privaten Gebrauch, etwa von Segelbooten oder Campingbussen, zurückkommen. Nur vereinzelt werden bislang auch PV-Module von Hausdächern geliefert, da die meisten schlicht noch nicht das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben.» Und anders als von der LAGA-Empfehlung nahegelegt, dürfen Privathaushalte laut VKU sogar mehr als 50 Module kostenlos abgeben.

Gute Recyclingbilanz für Dünnschichtmodule

Was geschieht mit den Modulen, die ordnungsgemäß entsorgt werden? In der Recyclinganlage von First Solar in Frankfurt an der Oder wird ihnen «brachiale Gewalt» angetan, erzählt Chef Staudt-Fischbach, als er durch seinen Betrieb führt. Der Prozess der Materialtrennung beginnt in einem fußballfeldgroßen Lager. Es kann 5.000 Tonnen Solarmodule aufnehmen, denn hier werden immer wieder ganze Solarparks auf einmal angeliefert.

Zuerst wird von jedem Modul händisch die Anschlussdose mit den Kabeln entfernt. Dann wird jeweils eine halbe Tonne davon mit einem Gabelstapler in eine kleine Halle nebenan gefahren und auf eine Hebebühne gestellt, die sie in einen großen Schredder kippt. Aus dem Schredder kommen handtellergroße Stücke heraus, die ein Förderband in eine Nachbarhalle transportiert.

Dort zerstößt eine Hammermühle die Modulstücke in vier bis fünf Millimeter große Bröckchen. Die kommen dann zusammen mit Chemikalien und Wasser in eine riesige Waschtrommel. «Da werden sie vier Stunden lang gedreht, und dann fällt das Ganze auseinander», erklärt Staudt-Fischbach. Aus dem Brei werden die Kunststoffe und das giftige Cadmiumtellurid gefiltert, sodass die Glasbrösel einigermaßen sauber herauskommen. Eine andere Firma bereitet das Cadmiumtellurid auf, um es wieder für die Modulproduktion verwenden zu können. Allerdings werden in Frankfurt derzeit nur Dünnschichtmodule bearbeitet: Das US-amerikanische Unternehmen hat schon immer auf diese Art von Solarmodulen gesetzt und besetzt damit eine Nische im weltweiten Photovoltaikmarkt.

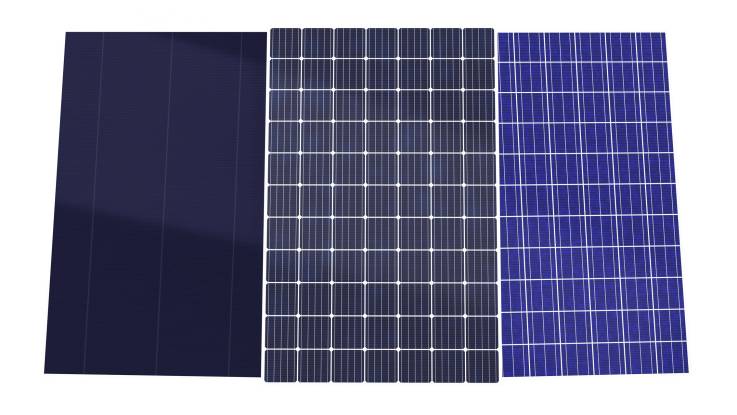

Bei Dünnschichtmodulen wird der Strom durch das schwarze Halbleitermaterial Cadmiumtellurid erzeugt, welches drei Mikrometer dick zwischen zwei Glasscheiben klebt. Über eine stromleitfähige Folie gelangt der Strom an die kurzen Seiten des Moduls, wo er über Drähte abgenommen wird. Die in einem solchen Modul verwendeten Stoffe sind also Cadmiumtellurid, Glas, Kupferdraht sowie verschiedene Kunststoffe: die Folie, der Kleber zur Verbindung der Scheiben sowie Polyurethan zur Abdichtung der Glasränder.

Viel Luft nach oben bei Siliziummodulen

Ein Großteil der derzeit produzierten und verbauten PV-Module arbeitet allerdings mit Siliziumzellen. Diese werden von einem Kunststoff umhüllt, und die Modulrückseite besteht meist nicht aus Glas, sondern aus einer weiteren Folie. Eingefasst wird das Ganze von einem Aluminiumrahmen, zudem sind einige Dioden verbaut. «Die Entsorger von Siliziummodulen machen momentan hauptsächlich nur die Aluminiumrahmen ab, hauen den Rest klein und verkaufen ihn als Bauzuschlagstoff an Straßenbauunternehmen», merkt Peter Staudt-Fischbach an, während wir seine Anlage und die ihr entstammenden Reststoffe in Augenschein nehmen. In großen Behältern ist das zerstoßene Glas zu sehen. «Das verkaufen wir an die Hersteller von Dämmmaterialien, also von Glaswolle», erklärt der Werksleiter. Das bedeutet doch dann, dass nicht nur bei den Siliziummodulen im Wesentlichen ein Downcycling stattfindet, sondern auch hier, oder? Staudt-Fischbach verzieht das Gesicht und muss die Frage bejahen.

Damit sind wir bei den ökonomischen Hürden für echtes Recycling angelangt: An den Glassplittern klebt noch das schwarze Polyurethan – so kann daraus kein neues Glas hergestellt werden. Die Splitter weiter zu reinigen oder gar die Scheiben ganz zu lassen und elektrochemisch zu säubern, wäre unwirtschaftlich, lässt uns Staudt-Fischbach wissen. Ähnliches gelte auch für die Siliziummodule.

Es muss nichts mehr erfunden werden. Wir können sofort loslegen.

Der Halbleiterexperte, der früher unter anderem am Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie «ISIT» in Itzehoe forschte, spricht engagiert über die angesichts des Klimawandels nötige CO2-Bepreisung: «Das Umweltbundesamt hat 180 Euro pro Tonne Kohlendioxid ausgerechnet. Das hätte einen Wahnsinns-Einfluss. Dann würde besser recycelt.» Mit einem hohen CO2-Preis werde die Glasproduktion teurer, was er für unabdingbar hält: «Die Hochöfen der Glasindustrie laufen mehrere Jahre am Stück durch und werden hauptsächlich mit Gas beheizt. Man könnte eine Menge Energie sparen, wenn man aus unserem Abfall Flachglas für neue Solarmodule machen würde.»

Auch das Kupfer der Drähte werde nicht wiedergewonnen, weil es sich nicht lohne, ebenso wenig das Silber von den Siliziumscheiben. «Da gehen eine Menge Rohstoffe flöten», fasst Staudt-Fischbach zusammen. Mit verlässlichen politischen Vorgaben sei diesem ganzen Problem aber beizukommen: «Es muss nichts mehr erfunden werden. Wir können sofort loslegen.»

Reparieren und wiederverwenden statt verschrotten

Bei First Solar in Frankfurt wird auch ein weiteres strukturelles, aber politisch lösbares Problem sichtbar. In der Lagerhalle liegen in einer großen Wanne ausgediente Solarmodule – völlig demoliert und deformiert. «Wenn die zum Recyceln kommen, sind sie kaputt, zumindest ist ein Sprung drin», erklärt Staudt-Fischbach. «Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld rechnet sich nichts anderes. Da werden die Module von billigen Leiharbeitern aus dem Gestell gehauen. Niemand schraubt hier Schräubchen für Schräubchen auf.»

Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich First Solar frühzeitig auf die Belieferung von Solarparks ausgerichtet hat, infolgedessen kommen also jeweils riesige Mengen an Modulen zurück. Allerdings mahnt auch die Deutsche Umwelthilfe in ihrem Weißbuch an, dass mehr Module wiederverwendet werden sollten. Sie werden ja oft nicht ausgesondert, weil sie nicht mehr funktionieren, sondern weil man sie durch eine neue Generation ersetzen will.

Ein zweites Leben für Siliziumzellen-Module

Diesem zwar vorhandenen, aber vielfach von Hammermühlen zerbröselten Potenzial widmet sich die Hamburger Müllentsorgung Rohstoffverwertungsgesellschaft (HME). Mit ihrer Marke «2ndlifesolar» bietet sie bundesweit eine kostenpflichtige Entsorgung von Solarmodulen an. «Photovoltaik ist ein wachsendes Geschäftsfeld», berichtet Jan Krause von der HME. Deren Partnerfirmen würden tatsächlich Solaranlagen jeglicher Größe und deutschlandweit händisch abbauen, bekräftigt er. Die größte Modulmenge, die dabei zu bewältigen war, seien 3.000 Stück gewesen, was ungefähr einem Gewicht von 30 Tonnen entspricht. Allerdings lägen bereits Anfragen zu weitaus größeren Solarparks vor, sagt Krause.

Sind die Module erst einmal abgebaut und nach Hamburg transportiert, werden sie dort von einem Zweierteam durchgeschaut, erklärt Krause, der bei der HME für «E-Schrott» zuständig ist. Die nicht offensichtlich kaputten Geräte durchlaufen dann ein paar Funktionsprüfungen. Wenn ein Modul weder sicherheitsrelevante Mängel noch einen großen Leistungsverlust aufweist, erhält es einen Aufkleber, welcher die anhand der Tests festgestellte konkrete Leistungsfähigkeit bescheinigt. «Repariert wird bei der HME kaum etwas», sagt Jan Krause, «höchstens wird ein Kabel oder die Anschlussdose ausgetauscht.» Auch in diesem Bereich geht derzeit noch viel verloren, denn bei vielen Siliziummodulen wäre eigentlich nur der Austausch einiger kaputter Zellen nötig. Dennoch kann «2ndlifesolar» bereits größere Mengen gebrauchter Solarmodule anbieten. Über den Daumen gepeilt seien sie pro Watt um die Hälfte billiger als neue Module, sagt Krause.

Ökologischere Lösungen sind auf dem Weg

Doch insgesamt sieht es beim Photovoltaik-Recycling nicht allzu gut aus. Da ist es im Sinne einer Kreislaufwirtschaft auch angebracht, bereits beim grundsätzlichen technischen Design anzusetzen. Stefan Wendlandt beschäftigt sich beim PI Photovoltaik-Institut Berlin, einem weltweit tätigen Beratungs- und Qualitätssicherungsunternehmen, mit neuer Modultechnik und kann deshalb einen Einblick in aktuelle Innovationen geben.

Als Erstes fällt Wendlandt ein, dass die Dicke der sogenannten Wafer, also der kleinen Siliziumplättchen, weiter reduziert werden könne. Außerdem ließen sich bleihaltige Lötverbindungen immer mehr durch Klebstoffe ersetzen. Bei der Verkapselung eines Siliziummoduls würden bisher Folien verwendet, die eher schwierig zu recyceln seien, da stelle aber mittlerweile das Material Thermoplast eine Alternative dar.

Und was bedeuten die Neuentwicklungen für die Reparierbarkeit? Da wird Wendlandt deutlich skeptischer: «Ein Photovoltaikmodul ist ein komplexes System. In Sachen Reparierbarkeit ist da nicht viel zu machen.» Neuerungen führten eher zu Verbesserungen der Lebensdauer eines Moduls. Er hält es für realistisch, dass Produzenten bald eine Leistungsgarantie für die Dauer von 35 Jahren geben.

Solarwende selbstgemacht

Peter Staudt-Fischbach von First Solar kann aber auch etwas zur Reparierbarkeit von Solarmodulen erzählen. Er habe in China gesehen, wie bei Siliziummodulen einzelne kaputte Zellen herausgelöst und durch neue ersetzt wurden. Das sei dort möglich, weil die Arbeitskräfte nicht viel kosteten – in Deutschland lohne sich das wirtschaftlich nicht. Und wenn dies nicht im gewerblichen Rahmen, sondern als Freizeitaktivität gemacht werden würde? Staudt-Fischbach überlegt nicht lange: «In China waren das auch nur angelernte Arbeiter.» Ja, auch Laien wären dazu in der Lage, wobei aber schon jemand mit elektrotechnischem Sachverstand dabei sein sollte, damit nicht ein unsachgemäß repariertes Modul im Betrieb in Brand gerät. Bei alten Modulen mit ihren noch recht dicken Wafern sei es gut zu bewerkstelligen, einzelne Zellen herauszulösen. Neue Siliziumzellen könnten gekauft und ins Modul eingebaut werden. Zur Abdichtung müsse die «geflickte» Zelle laminiert werden, aber das gehe beispielsweise mit einer Heizplatte. Und wie erkenne ich, welche Zelle genau in einem Modul kaputt ist? Mit Elektrolumineszenz, lässt uns Peter Staudt-Fischbach wissen: «Man schließt das Modul an Strom an und dann leuchtet es, allerdings nur im infraroten Bereich. Also brauche ich eine Infrarotkamera, und zwar im nahen Infrarot. Ich kann hierfür jede normale Spiegelreflexkamera nehmen und den Infrarotfilter ausbauen. Es gibt dazu Anleitungen im Internet.»

Zumindest bei alten Solarmodulen wäre es also möglich, sich mit nur wenig zeitlichem, finanziellem und materiellem Aufwand in der Freizeit eine kleine Anlage zusammenzuschustern – oder auch nur ein einzelnes Modul für den Balkon oder Schrebergarten. Die Zahl der aussortierten Solarmodule wird stark steigen. Und Repair-Cafés gibt es auch bereits an vielen Orten. Echtes Modul-Recycling ist im kleinen Format also schnell möglich – doch bis die Kreislaufwirtschaft für PV-Technik auch im industriellen Maßstab funktioniert, gibt es für Politik, Wirtschaft und Kommunen noch einiges zu tun.

-

Nachbarschaft unter Strom: Die urbane Energiewende

Wie mit nachbarschaftlichen Projekten, die großstadttauglich und sozial sind, die Energiewende gerettet werden kann, erklärt der Energiewirtschaftler Malte Zieher.

-

Balkonsonne in die Steckdose

Kleine Komplett-Solaranlagen liefern Ökostrom zum Direktverbrauch in die Wohnung – gerade für Mietwohnungen eine sinnvolle Alternative.