Die Wärme aus der Tiefe

Ein Bericht von Karl Urban

Geothermie ist ein möglicher Schlüssel zu klimaneutraler Wärme. Ein Gesetzentwurf und neue Verfahren könnten bestehende Hemmnisse beseitigen.

Nur auf den Bohrturm kann man nicht, das ist gerade zu gefährlich», sagt Herbert Pohl bestimmt, während er eine Besuchergruppe auf den Bohrplatz in Graben-Neudorf nördlich von Karlsruhe führt. Hinter dem Bauzaun stehen Container, Zementbehälter und drei Wasserbecken von beachtlichem Ausmaß. Im Zentrum des Baugeländes, zwischen zwei Bundesstraßen und am Rande einer Bahnlinie, ragt der Bohrturm empor: 38 Meter hoch, mit einem stählernen Arm, der gerade mehrere Meter lange Rohre anhebt und in das Bohrloch unter sich einfädelt. Früher war das Handarbeit für Männer mit starken Oberarmen, erzählt der Firmenchef der «Deutschen Erdwärme» mit Sitz in Grünwald, südlich von München. Der weitgehend automatisch arbeitende Stahlarm heißt noch immer «Roughneck», was frei übersetzt auch Raufbold bedeutet.

In 3.600 Metern Tiefe liegt hier eine gut 240 Millionen Jahre alte Sandsteinschicht, in der man Thermalwasser vermutet. Die Deutsche Erdwärme wolle diesen Schatz heben, sagt Herbert Pohl, um hier Heizwärme und Strom zu gewinnen. Obwohl auf dem Bohrplatz gerade alles wie am Schnürchen läuft, gesteht er doch ein, dass «durchaus Nervenkitzel» dabei sei. Denn ob eine Tiefenbohrung auch auf ausreichend Warmwasser trifft, wisse man erst ganz am Ende.

Von dieser Ungewissheit sind die meisten Bohrungen nach Erdwärme geprägt. Dennoch soll in den kommenden Jahren vielerorts und auch häufiger gebohrt werden. Schließlich gehört die Wärme aus thermischem Wasser glasklar zu den Erneuerbaren Energien – sie ist klimaneutral und durch den stetigen Wärmefluss aus dem Erdinneren unerschöpflich. Gelingt eine Bohrung, kann über ein geothermisches Kraftwerk Wärme oder auch Strom gewonnen werden – doch im Vergleich zu anderen Technologien ist der Stromertrag hier eher gering. Die 41 Geothermieanlagen mit Tiefenbohrungen, die in den letzten vier Jahrzehnten gebaut wurden, erzeugen zusammen gerade einmal so viel Strom wie ein großer Windpark.

Kleiner Anteil, riesiger Bedarf

Mittlerweile ist klar, dass die Vorteile der Tiefenbohrungen – zumindest hierzulande – am ehesten der Wärmeenergiewende zugutekommen. Die Bundesregierung weist der Geothermie daher eine Schlüsselrolle zu: Bis 2030 soll die Hälfte der Wärme in Deutschland klimaneutral erzeugt werden, heißt es im Koalitionsvertrag. Dafür möchte man die Heizwärme nicht nur über Wärmepumpen aus der Luft, dem Abwasser oder aus offenen Gewässern gewinnen, sondern auch aus dem Untergrund.

Laut Umweltbundesamt ließe sich mit heutiger Technik theoretisch bis zu einem Viertel des deutschen Wärmebedarfs aus mehreren Kilometern Tiefe decken. Doch bisher liefern solche Bohrungen gerade mal zwei Promille dieses Bedarfs – mit anderen erdgebundenen Wärmepumpen, die oberflächennahe Schichten erschließen, sind es höchstens zwei Prozent. Mehr als drei Viertel der Gebäude in Deutschland werden dagegen noch immer mit fossilen Rohstoffen beheizt: mit Erdöl, Braun- und Steinkohle und vor allem Erdgas.

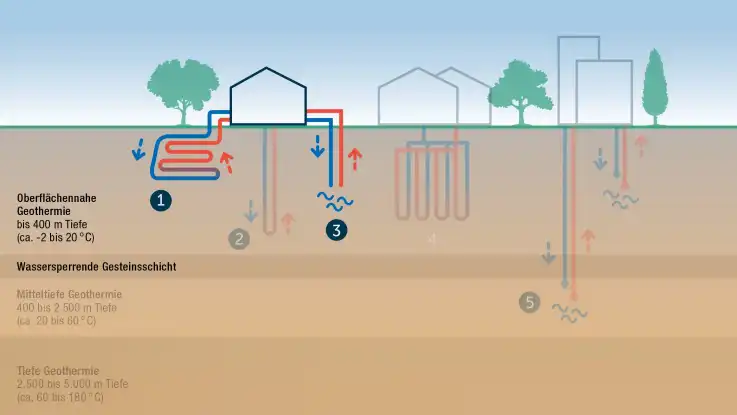

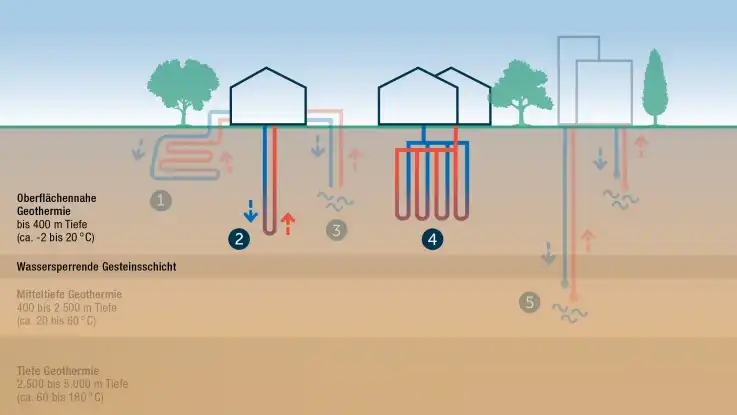

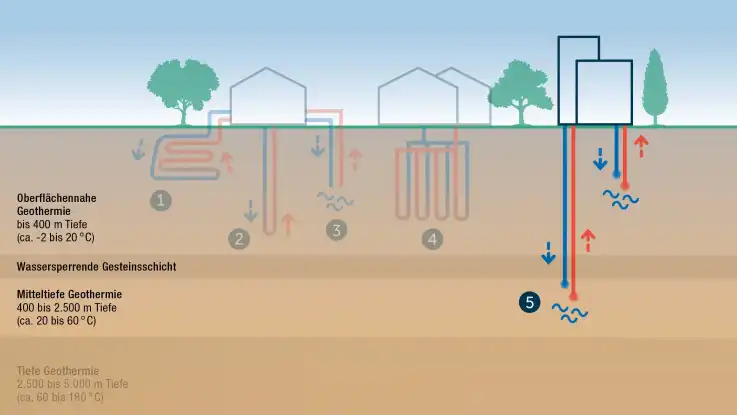

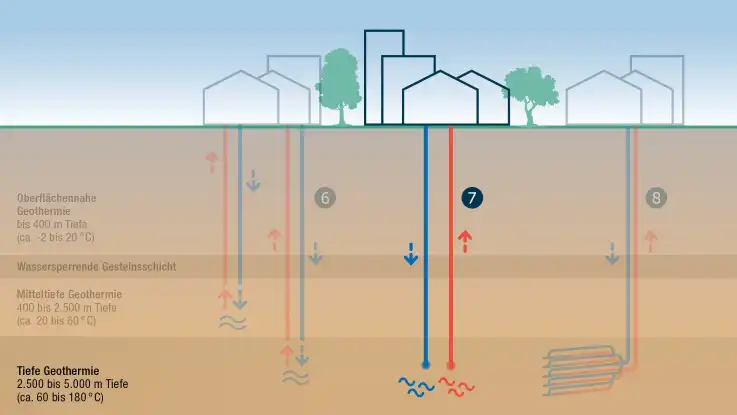

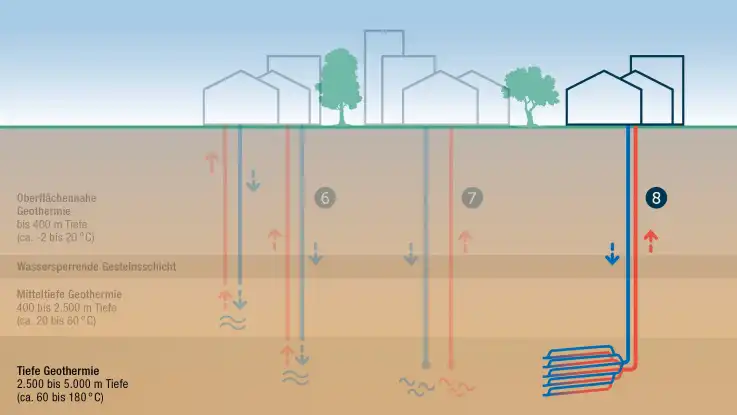

Oberflächennahe und mitteltiefe Geothermie

Investitionen hinken hinterher

Hinzu kommt, wie der Thinktank «Agora Energiewende» in seinem Szenario «Klimaneutrales Deutschland 2045» schreibt, dass von einem deutlich erhöhten Fernwärmebedarf auszugehen sei, da tankbetriebene Öl- und Gasheizungen nach und nach wegfallen und zugleich die fossilen Energieträger auch aus der Erzeugung für Fernwärme getilgt werden sollen. In der begleitenden Studie heißt es zudem, dass Wärmenetze zentral für eine klimaneutrale Versorgung seien – allerdings müssten sich die jährlichen Investitionen auch auf rund fünf Milliarden Euro verdoppeln, um bis 2045 ein Drittel aller Wohnungen mit erneuerbarer Fernwärme zu versorgen.

«Gerade im Wärmebereich haben wir den größten Anteil der CO2-Emissionen», sagt Benjamin Richter, der für die Kanzlei Rödl & Partner seit vielen Jahren Energieversorger zu klimafreundlicher Energie berät. Bisher hätten kommunale Unternehmen ihre Geschäfte im Wärmebereich vor allem mit Erdgas, der Abwärme von Industriebetrieben oder der Müllverbrennung gemacht, ohne selbst Wärmeenergie zu fördern: «Tiefbohrungen gehen mit hohen Investitionssummen und wirtschaftlichen Risiken einher, vor denen die kommunalen Anteilseigner und selbst private Unternehmen häufig zurückschrecken», sagt Richter.

Neues Gesetz soll Erschließung beschleunigen

Dazu käme ein hoher bürokratischer Aufwand, der die Kosten weiter in die Höhe treibe. Oft dauere es mehrere Jahre, bis Energie aus einem Bohrloch zu den Verbrauchsstellen gelange, so Richter. Diese Hemmnisse sollen nun abgebaut werden: Robert Habecks Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz legte im Juni 2024 den Entwurf eines Geothermiegesetzes vor – das erste seiner Art in Deutschland.

Ihm zufolge würde man Behörden künftig kürzere Fristen auferlegen, nach denen sie über Anträge entscheiden müssen. Geothermie, Wärmepumpen und Wärmespeicher sollen bei behördlichen Entscheidungsprozessen zudem stärker gewichtet werden, weil sie im «überragenden öffentlichen Interesse» liegen. Neue Kraftwerke könnten auf diese Weise schon nach zwei bis drei Jahren Energie liefern. «Einen großen Meilenstein für die Geothermie» nennt Gregor Dilger, der Geschäftsführer des Bundesverbands Geothermie, den Gesetzentwurf.

Doch neben finanziellen und den behördlichen Hürden, die das Gesetz ausräumen will, gibt es eine weitere: Um die geförderte Heizenergie zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu bringen, sind gut ausgebaute kommunale Wärmenetze nötig. Wo diese bereits existieren, lässt sich die Wärme aus der Tiefe einfach einbinden. Das ist vor allem im Osten Deutschlands der Fall – das erste geothermische Heizwerk ging schon 1984 in Waren an der Müritz in Betrieb. Doch gerade im dicht besiedelten Westen und Süden des Landes setzte man bisher kaum auf Wärmenetze – hier müssten sie erst einmal aufgebaut werden.

All das verzögerte bisher den Ausbau, der nun durch das neue Geothermiegesetz Fahrt aufnehmen soll. Bis 2030 könnten so laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mindestens hundert neue Projekte umgesetzt werden. Auf diese Weise soll das Potenzial von zehn Terawattstunden erschlossen werden – eine Verdreifachung bezogen auf den heutigen Stand. In Bayern will die Staatsregierung einen eigenen «Masterplan Geothermie» umsetzen und bis 2050 ein Viertel des Wärmebedarfs der Gebäude aus der Tiefe decken. Die Stadt München plant, bis 2035 ihre gesamte Wärmeversorgung klimaneutral zu gestalten – zu einem großen Teil aus der Geothermie. Im Münchener Heizkraftwerk Süd wird heute bereits die größte innerstädtische Geothermieanlage Deutschlands betrieben, die bis zu 80.000 Menschen mit Wärme versorgen kann.

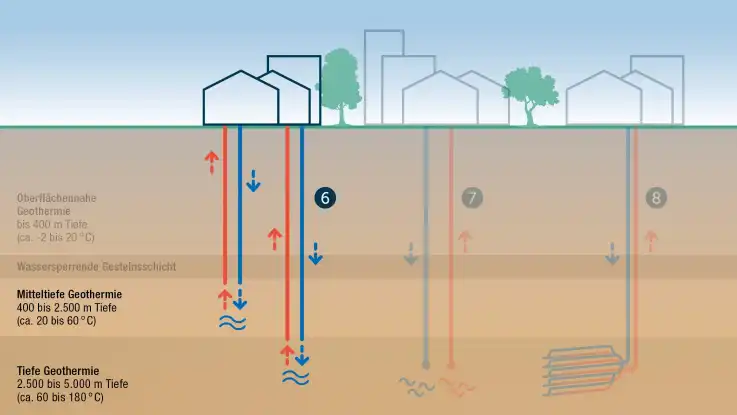

Tiefe Geothermie

Eine neue Generation von Wärmepumpen

Städte im südlichen Bayern haben bei der tiefen Erdwärme einen Heimvorteil, denn unter dem Alpenvorland liegt thermalwasserführendes Kalkgestein, das sich mit seismischen Messgeräten gut erkunden und durch Bohrungen zuverlässig anzapfen lässt. Auch unter dem Rheintal zwischen Frankfurt am Main und Freiburg im Breisgau ist es besonders warm – genauso wie im Norddeutschen Becken zwischen der niederländischen und polnischen Grenze. In diesen zwei Regionen haben es Bohrmannschaften jedoch deutlich schwerer, denn anders als in Bayern steckt das Thermalwasser häufig nicht in weiten Klüften aus Kalkstein, sondern in feinporigem Sandstein. Und immer wieder kam aus den erfolgreich angebohrten Sandsteinschichten zu wenig Thermalwasser – zweistellige Millionenbeträge für die Bohrlöcher wurden buchstäblich in den Sand gesetzt.

Ob und wie stark diese Risiken in Zukunft abgefedert werden können, ist noch unklar. Schon lange fordert der Bundesverband Geothermie eine Garantie, einen Teil der Bohrkosten bei einem Fehlschlag mit öffentlichen Mitteln abzufangen. Zwar gibt es Pläne, eine solche Versicherung mit der staatlichen KfW-Bank zu realisieren, doch bislang blieb es bei der Ankündigung.

Wie sich Kosten und Risiken auch ohne politische Unterstützung reduzieren lassen, zeigt die Stadt Schwerin. Im Stadtteil Lankow ließen die Stadtwerke im Jahr 2018 nach Erdwärme bohren: Statt mehrere Kilometer stieß das Bohrgerät lediglich in 1.200 Meter vor. Zwar ist das aus jener Tiefe kommende Wasser nur gut 50 Grad Celsius warm, doch eine neue und effiziente Generation von Großwärmepumpen macht auch Wasser dieser Temperatur nutzbar. Es muss von diesen Geräten nur leicht erwärmt werden, um es ins lokale Fernwärmenetz einspeisen zu können. Auf einen Schlag wird die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns nun zu einem Sechstel mit erneuerbarer und klimafreundlicher Heizwärme versorgt.

Flacher und sicherer bohren

Dieser moderate Tiefenbereich sei für kommunale Energieversorger interessant, weil man damit gut Wärmenetze betreiben könne, so Inga Moeck von der Georg-August-Universität Göttingen. «Früher haben wir das Wasser aus solch flachen Bohrtiefen gar nicht in Erwägung gezogen.» Die neue Pumpengeneration kommt auch andernorts zur Anwendung: Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg und in Potsdam werden nun ebenfalls mitteltiefe Warmwasserschichten mit Großwärmepumpen erschlossen.

Die Potenziale aus mittleren Tiefen sind groß: Eine aktuelle Studie der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften «acatech» hebt hervor, dass sich vielerorts in gut 1.200 Metern Tiefe warmes salzhaltiges Grundwasser befinde. Als Trinkwasser sei es nicht zu gebrauchen, denn dafür müsste es kühler und deutlich salzärmer sein. Diese Reservoirs zu erschließen, so die Studie, habe mehrere Vorteile: Die Bohrungen seien deutlich schneller durchzuführen und die Ausbeute ließe sich schon vorab besser abschätzen – jedenfalls dann, wenn man bei der Planung wisse, wo sich das warme Tiefenwasser befindet. In Norddeutschland liegt das Thermalwasser häufig in eng begrenzten Sandsteinbänken, deren Lage nicht immer klar ist.

Eine Karte für den Untergrund

Um Licht ins Dunkel des Untergrunds zu bringen, könnten die Archive von Öl- und Gasunternehmen helfen, die in den letzten hundert Jahren auf der Suche nach Rohstoffen viel gebohrt haben. Auch dazu, wo nach Grund- oder Thermalwasser gebohrt wurde, gibt es historische Daten. Allerdings waren diese Bohrungen meist nicht tief genug. So fehlen in diesem Katalog ausgerechnet die mittleren Tiefen von gut einem Kilometer. Inga Moeck arbeitet daran, das bestehende Wissen zusammenzuführen und zu ergänzen: Die Geowissenschaftlerin ist verantwortlich für das deutschlandweite «Geothermische Informationssystem» (GeotIS), das nun gemeinsam mit den geologischen Diensten der Bundesländer die letzten Wissenslücken füllen soll. «Da gibt es vieles nachzuholen – und das möglichst schnell», sagt Moeck.

Andernorts ist hingegen bereits einiges über den Untergrund bekannt: Unter mehreren Städten des Ruhrgebiets befinden sich alte, stillgelegte Kohlegruben, die mit Grundwasser geflutet worden sind. Auch sie liegen häufig so tief, dass sich das Wasser dort durch den natürlichen Wärmestrom aus dem Erdinneren dauerhaft erwärmt. In Bochum lassen die Stadtwerke gerade eine neue Energiezentrale errichten, die ein großes Gewerbegebiet mit Heizwärme versorgen soll. Rund 810 Meter tief liegt ein geflutetes und heute teilweise eingestürztes Steinkohlebergwerk, dessen wassergefüllte Kavernen erfolgreich angebohrt wurden. Das knapp 30 Grad warme Wasser soll schon bald im Winter mithilfe von Wärmepumpen auf 48 Grad erwärmt werden, um 25 neue Gebäude des Gewerbegebiets zu beheizen. Im Sommer kann die Anlage auch für Kühlung sorgen: Ein nur 300 Meter hinabreichendes Bohrloch erschließt kühles Wasser, das mit derselben Wärmepumpe weiter abgekühlt und an die Betriebe verteilt werden kann – und das vielfach effizienter als mit Klimaanlagen. Für Inga Moeck machen Wärmepumpen die Erdwärme daher immer attraktiver: «Und wenn sie durch Windstrom oder Biogas betrieben werden, ist die Wärmeversorgung völlig erneuerbar.»

Neue Ideen und alte Zweifel

Deutlich mehr Wärmeenergie schlummert in größeren Tiefen – mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche liegt die Wassertemperatur bei über hundert Grad. Daraus lässt sich nicht nur sehr viel mehr Wärme gewinnen, sondern auch in größeren Mengen Strom erzeugen. Für Tiefbohrungen ist eine sogenannte geothermische Dublette nötig: Mindestens zwei Bohrlöcher müssen in den Untergrund getrieben werden – das im Kraftwerk abgekühlte Wasser wird durch ein zweites Loch zurück in den Untergrund geleitet, sodass ein Kreislauf entsteht.

Wer mehrfach bohrt, muss jedoch auch höhere Risiken in Kauf nehmen. Das zeigt sich vor allem bei den mehrere Kilometer tiefen Bohrungen am Oberrhein, wie am Ortsrand von Graben-Neudorf: Mal trat unerwartet viel Wasser in das Bohrloch, dann gelang es in einem Abschnitt des Lochs nicht, die Seitenwand zu zementieren, und es musste stückweise neu gebohrt werden. Doch schließlich erreichte der Bohrmeißel die geplante Tiefe von 3.600 Metern. Die dort angetroffene Wassertemperatur übertraf die Erwartungen: Sie liegt bei 204 Grad, das ist heißer als bei jedem anderen geothermischen Bohrloch in Deutschland. Für diese Bohrung steht jetzt der Fördertest an. Über mehrere Stunden wird Wasser aus der Tiefe gepumpt, um die maximal nutzbare Wassermenge des Thermalwassers zu bestimmen. Dabei würden die drei großen Becken neben dem Bohrturm gefüllt – kurzzeitig könne es da stärker dampfen –, während es im späteren Betrieb des Kraftwerks kaum Emissionen geben werde, erläutert Pohl.

«Wir haben den Menschen in den umliegenden Wohnvierteln genau erklärt, wie wir vorgehen werden», sagt Pohl. Und seit Beginn der Arbeiten gebe es direkt am Bohrplatz auch ein Informationszentrum. Einige aus der Nachbarschaft kämen sogar regelmäßig vorbei, um zu fragen, wie es vorangehe. Aber es werden auch Zweifel geäußert: Manche sorgen sich um das Grundwasser, andere vor Lärm und Erdbeben. Mehrere Bürgerinitiativen kämpfen bis heute gegen die aktiven Unternehmen wie die Deutsche Erdwärme. Im Nachbarort Waghäusel votierten in einem Bürgerentscheid im März 2023 über 72 Prozent der Befragten dagegen, dass die Kleinstadt dem Unternehmen ein Grundstück für ein weiteres Kraftwerk verpachtet.

Furcht vor Erdbeben häufig unbegründet

Besonders an den Erdbebengefahren entzweien sich die Gemeinden am Oberrhein – zu stark ist der Groll darüber, dass Ingenieure bei früheren Erdwärmebohrungen noch allzu forsch vorgegangen sind. Stein des Anstoßes ist für viele die Idee, in wasserundurchlässigen heißen Gesteinen mit hohem Wasserdruck feine Risse zu öffnen. In Basel, in Landau in der Pfalz und im französischen Straßburg kam es dabei zu leichten, aber spürbaren Erdstößen.

Am Untersuchungsbericht über das 2009 in Landau ausgelöste Erdbeben war der Seismologe Joachim Ritter vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) maßgeblich beteiligt. Darin ist zu lesen, dass es bei der Bohrung keine ausreichende seismische Überwachung gegeben habe. Ritter konnte auf die Daten von Seismometern seines Forschungsteams zurückgreifen, die zufällig in der Region aufgebaut waren. Dem Bericht zufolge hätte der Wasserdruck nicht nur besser überwacht, sondern auch behutsamer erhöht werden müssen.

Heute werde bei Bohrungen am Oberrhein deutlich vorsichtiger gearbeitet, auch weil die Überwachung optimiert worden sei und weil unter hoher Spannung stehende Gesteine des sogenannten Grundgebirges nicht mehr angebohrt werden, so der Seismologe: «Man kann dabei spürbare Erdbeben nicht hundertprozentig ausschließen, doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.»

Ähnlich äußert sich auch Herbert Pohl: Die Bohrlöcher auf seiner Baustelle seien von einem Netzwerk seismischer Messgeräte umgeben. Ab einer Bebenstärke von 1,3 – zehnmal schwächer als vom Menschen wahrnehmbar – würde man Bohrgerät und Pumpen umgehend abschalten. Im Juni 2024 begann auch die Deutsche Erdwärme, Wasser unter kontrolliertem Druck in die Tiefe unter Graben-Neudorf zu pumpen, um die feinen Risse im heißen Sandstein zu weiten. Auf diese Weise kann es später genügend Wärme transportieren. Die Messergebnisse der Seismometer sind für alle öffentlich einsehbar; Erschütterungen an der Oberfläche wurden aber bisher nicht festgestellt.

Wärmetauscher in der Tiefe

Es scheint, als gehe die Erdwärme den Weg vieler Technologien: Auf anfängliche Euphorie bei der Entwicklung folgt die Erprobung von Prototypen – mit oft ernüchternden Einsichten. Auf sie folgt eine Phase, in der die Technik schrittweise ihre Tauglichkeit unter Beweis stellt, auch weil Ingenieurinnen und Ingenieure aus früheren Fehlern gelernt haben. Ein solcher Schritt steht derzeit im oberbayerischen Geretsried an: Hier wurde vor einem Jahrzehnt gebohrt, doch aus dem mit über 6.000 Metern tiefsten geothermischen Bohrloch Mitteleuropas tröpfelte es eher, als dass es sprudelte.

Nun tritt ein Unternehmen aus Kanada an, das Vorhaben vielleicht doch noch zum Erfolg zu führen. Dafür nutzt «Eavor» die Erfahrungen der Öl- und Gasindustrie: In die heißen, aber für Wasser undurchlässigen Kalksteinschichten unter Geretsried treiben die Technikteams derzeit eine Art Wärmetauscher in den Boden, bei dem sich zwei Hauptbohrungen in 3.500 Metern Tiefe zu zahlreichen parallel liegenden Horizontalbohrungen verzweigen, die miteinander verbunden sind. Insgesamt sollen so gut 320 Kilometer an zusätzlicher Bohrstrecke zurückgelegt werden. Durch diesen sogenannten «Eavor-Loop» soll dann kontinuierlich kalte Flüssigkeit gepumpt werden, die die umgebende Wärmeenergie aufnehmen und nach oben transportieren kann, um dort daraus Strom und ausreichend Heizwärme für rund 35.000 Haushalte zu erzeugen.

Das Projekt gilt für viele in der Branche als Lackmustest für das neuartige Verfahren: Gelingt es, ließe sich tiefe Erdwärme an deutlich mehr Orten erschließen. Denn dann könnte auch überall dort gebohrt werden, wo das Gestein zwar heiß ist, aber kaum Thermalwasser beinhaltet – und zwar ohne dass im Gestein überhaupt Risse geöffnet werden müssen und dabei spürbare Erdbeben riskiert werden. Doch manche zweifeln: Mit Baukosten von über 250 Millionen Euro ist der Eavor-Loop mehrfach teurer als konventionelle Bohrungen.

Den Untergrund erkunden

Bei der Wärmewende geht es aber nicht nur ums Geld, sondern auch um Versorgungssicherheit. Denn Wärme wird vor allem in den Städten benötigt: «Wie wollen wir dort 2045 die Wärmenetze speisen, wenn kein fossiler Brennstoff mehr eingesetzt werden darf?», fragt etwa Benjamin Richter, der kommunale Unternehmen bei der Wärmewende berät. Man könnte nicht recyclingfähige Siedlungsabfälle verbrennen oder die Abwärme aus Fabriken und Rechenzentren einsetzen, die heute noch ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. «Aber dann wird es schon eng», sagt Richter.

Viele Verantwortliche auf kommunaler Ebene wissen, dass es dringend geboten ist, hier neue Wege zu gehen – und die Einsatzmöglichkeiten von Geothermie zu prüfen. «Stadtwerke müssen sich jetzt Gedanken darüber machen, wie sie den geologischen Untergrund erkunden und erschließen», sagt Inga Moeck. «Das lag ja bisher eher selten in deren Arbeitsbereich», so die Geowissenschaftlerin. In Nordrhein-Westfalen hat diese Arbeit kurzerhand der staatliche Geologische Dienst NRW übernommen und das Tiefengestein der Großstadt Münster mit seismischen Mess-Lkws durchleuchtet – eine Vorarbeit, die sonst von Geothermiefirmen durchgeführt wird. Die Daten über das Tiefengestein können Unternehmen nun nutzen, um Projekte zu entwickeln und durchzurechnen.

So vielversprechend manch neuer Ansatz in der Geothermie auch sein mag: Es bleibt dennoch eine Mammutaufgabe, Wärme in entsprechender Größenordnung aus der Tiefe zu gewinnen. Das Ziel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz bis 2030 ist ambitioniert, da sind sich die Fachleute aus Forschung und Wirtschaft einig. Denn dafür muss in wenigen Jahren nicht nur dreimal mehr gebohrt werden als in den letzten vier Jahrzehnten, sondern man benötigt auch viel mehr Fachkräfte, um Kraftwerke und Wärmenetze aufzubauen, dazu ganze Armeen von «Roughnecks». Doch selbst wenn all das gelingt, kann es nicht mehr als ein Zwischenziel sein. Denn die von der Politik geforderten zehn Terawattstunden aus tiefer Erdwärme entsprechen nicht einmal einem Prozent des heutigen Wärmebedarfs – weshalb auch deutlich mehr Tempo wünschenswert wäre.

Foto oben: Bohrturm in Graben-Neudorf / Jürgen Schwarz, picture alliance

-

«Erdwärme hier nicht zu nutzen, wäre ignorant»

Zehn Jahre lang feilte eine Aachener Bürgerstiftung an dem Plan, Heizenergie aus Thermalquellen zu gewinnen. Ende 2017 ist sie ans Ziel gelangt.

-

Wie viel Zukunft steckt in Wasserstoff?

Wasserstoff wird für die Energiewende unverzichtbar sein – doch auf dem Weg in eine klimafreundliche Wasserstoffwirtschaft sind noch viele Fragen offen.