Die Klimaschützer im Reich der Dunkelheit

Ein Bericht von Gunther Willinger

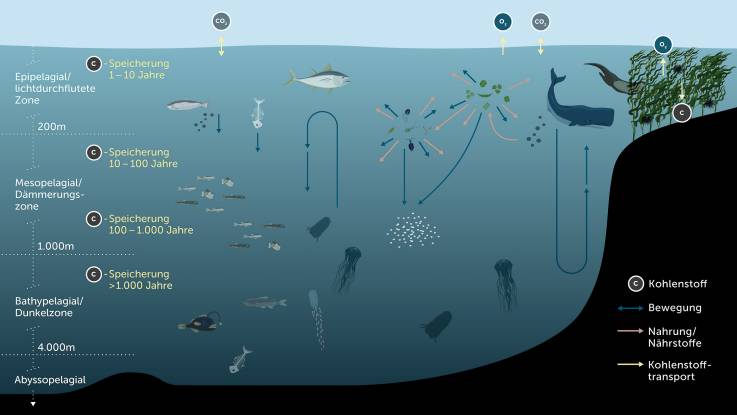

Meerestiere nehmen große Mengen Kohlenstoff auf und sorgen dafür, dass ein Teil davon in die Tiefsee gelangt, wo er für lange Zeit gespeichert bleibt.

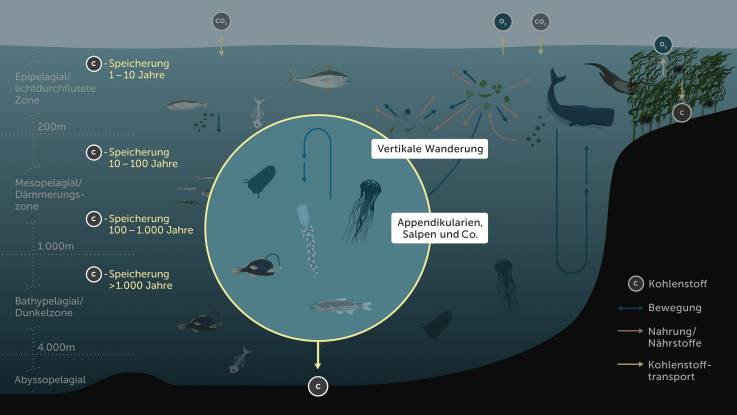

Die größten Wanderungen im Tierreich geschehen fast gänzlich im Verborgenen. Die Hauptdarsteller dieses täglichen Schauspiels kommen von ganz tief unten – und das in schier unglaublicher Anzahl: Jede Nacht steigen Trillionen Wesen aus der Tiefsee an die Oberfläche, um sich an pflanzlichem Plankton satt zu fressen. Laternenfische, Borstenmäuler, Kalmare, Ruderfußkrebse und Feuerwalzen sind nur einige der Teilnehmer dieser gigantischen vertikalen Massenbewegung. Ziehen sie sich dann im Morgengrauen wieder in den Schutz der Dunkelheit zurück, nehmen sie den im Plankton gebundenen Kohlenstoff mit in die Tiefe. Gut für das Klima – denn je tiefer diese «biologische Pumpe» den Kohlenstoff nach unten befördert, desto länger bleibt er dort gespeichert.

Millionen unerforschter Arten vermutet

Während wir die physikalischen Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre mittlerweile recht gut verstehen, tappen wir, was das Leben in der Tiefe angeht, buchstäblich im Dunkeln. 240.000 marine Arten sind wissenschaftlich beschrieben; ein bis zwei Millionen weitere warten noch auf ihre Entdeckung. Umso faszinierender sind die neuesten Erkenntnisse über den marinen Kohlenstoffkreislauf – und welche Rolle Meerestiere dabei spielen.

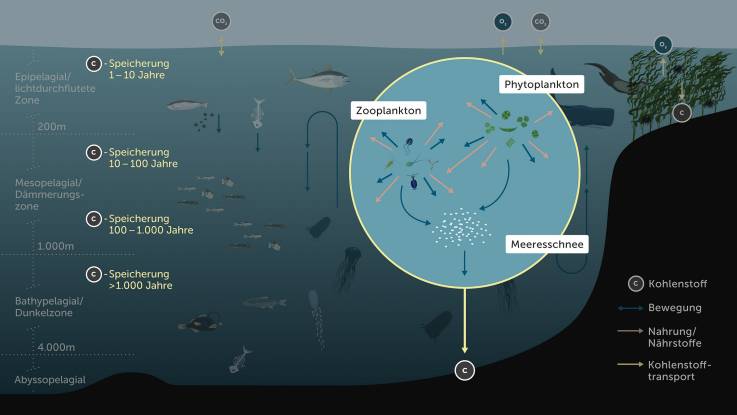

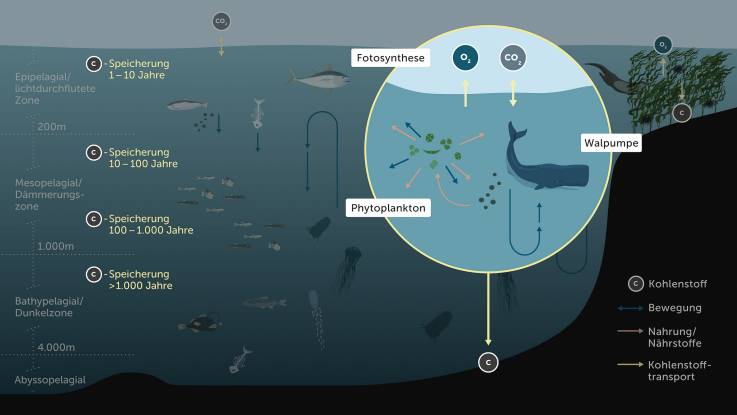

Der Weg des Kohlenstoffs durch die Ozeane beginnt an der Oberfläche, wo das Meerwasser in ständigem Austausch mit der Atmosphäre steht. Das Kohlendioxid aus der Luft löst sich im Wasser und wird mittels Fotosynthese von Mikroalgen, dem sogenannten Phytoplankton, in Zucker umgewandelt. Dabei werden jedes Jahr rund 50 Milliarden Tonnen Kohlenstoff im Meer gebunden. Gleichzeitig wird durch Atmung und Zersetzung der Lebewesen in den oberen Wasserzonen aber auch ständig wieder CO₂ frei. Ein großer Teil davon gelangt über den Gasaustausch zwischen Luft und Wasser wieder zurück in die Atmosphäre. Etwa ein Fünftel der Kohlenstoffmenge, die der Ozean jährlich aufnimmt, bleibt jedoch in der Nahrungskette gebunden, also in den Körpern all der großen und kleinen Meerestiere, die sich vom Phytoplankton ernähren oder sich gegenseitig verspeisen.

Fahrstuhl in die Tiefe

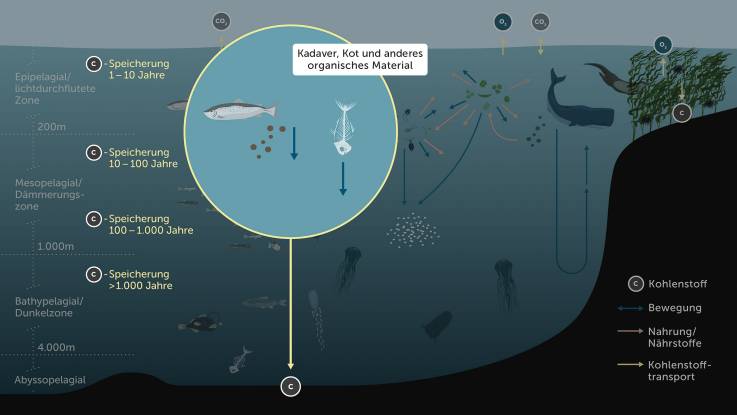

Neben verschiedenen physikalischen Prozessen sorgt vor allem die biologische Kohlenstoffpumpe für die langfristige Speicherung von Kohlenstoff in den Meeren, indem sie organisches Material in die Tiefsee verfrachtet. Die Pumpe funktioniert im Wesentlichen über zwei Mechanismen. Der erste: «Kotpellets» von Fischen und anderen Meerestieren, aber auch abgestoßene Schuppen, Panzer, Häute und Kadaver sinken ab – und zwar um ein Vielfaches schneller als die beständig abwärts rieselnden kleinen Planktonpartikel. So wirken die Kadaver und Ausscheidungen der Tiere wie ein Fahrstuhl in die Tiefe. Solcherlei Material kann bis zu tausend Meter pro Tag absinken, während Planktonpartikel in diesem Zeitraum nur wenige Meter nach unten taumeln. Saust der Kohlenstoff über den tierischen Fahrstuhl abwärts, bleibt Bakterien und Viren zudem kaum Zeit, die organischen Stoffe auf dem Weg nach unten zu verwerten. In der Kälte und Dunkelheit der Tiefsee läuft die Zersetzung dann extrem langsam ab, sodass der Kohlenstoff dort für lange Zeit gespeichert bleibt. Als Faustregel gilt: Je schneller und tiefer der Kohlenstoff absinkt, desto länger verweilt er in der Tiefe.

Aber auch über den zweiten großen Mechanismus gelangen jeden Tag viele Tonnen Kohlenstoff nach unten: Bei der großen vertikalen Wanderung der Meerestiere nehmen all die Fische, Tintenfische und anderen Wesen, die nachts zum Fressen nach oben schwimmen, auf dem Rückweg in ihren Körpern Kohlenstoff mit in die Tiefe. Die Effektivität dieser Pumpe steigt, je tiefer diese Wesen leben. In 100 Meter Wassertiefe ist sie schon doppelt so hoch wie an der Oberfläche und in 1.000 Meter Tiefe beim Fünffachen. Die vertikale Wanderung ist damit der zweite wesentliche Bestandteil dieser von biogeochemischen Prozessen angetriebenen Pumpe. Durch sie verfrachten Planktonorganismen, Fische, Quallen und viele weitere Arten Jahr für Jahr rund zehn Milliarden Tonnen Kohlenstoff nach unten.

Das große Klimapotenzial eines intakten Meeresökosystems

Im Kuriositätenkabinett der Meere

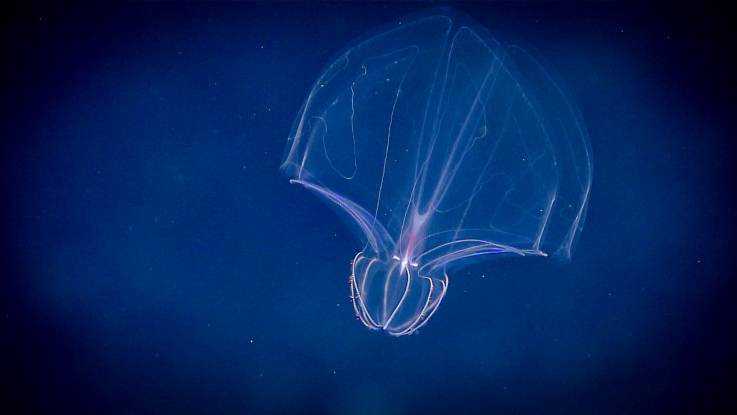

Ein Tauchboot, das uns auf offener See in die Tiefe mitnähme, würde zunächst das Epipelagial durchqueren – die oberflächennahe Zone, in die genug Sonnenlicht dringt, um dort Fotosynthese zu ermöglichen. Zwischen 200 und 1.000 Meter Wassertiefe folgte dann das Mesopelagial. Je tiefer das Boot in diese Dämmerungszone vordränge, desto lebensfeindlicher werden die Bedingungen. Bei fast vollständiger Dunkelheit herrschen dort Temperaturen wie im Kühlschrank und ein hoher Wasserdruck. Umso erstaunlicher ist die Vielzahl der merkwürdigen Tiere, die sich dort tummeln: Gespensterfische mit durchsichtigem Kopf, erdbeerrote Kalmare mit einem großen und einem kleinen Auge und vielbeinige Borstenwürmer, die sich elegant durchs dunkle Wasser schlängeln. Mithilfe von Unterwasserkameras konnten die Forscherinnen und Forscher vom kalifornischen «Monterey Bay Aquarium Research Institute» (MBARI) etliche der skurrilen Lebewesen erstmalig beobachten und filmen.

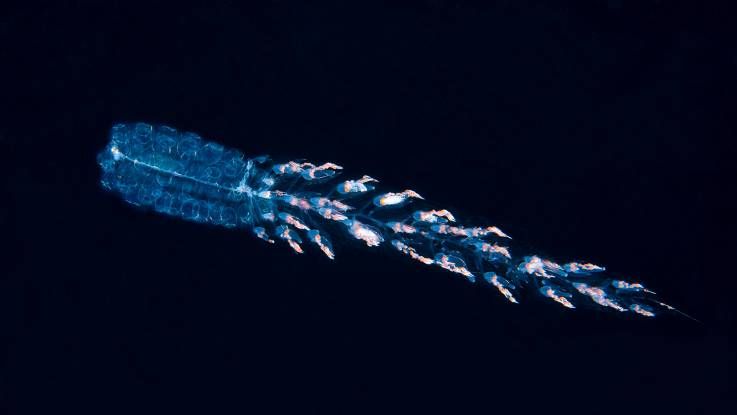

Dazu gehören auch Riesenappendikularien der Gattung «Bathochordaeus», die durch die oberen 400 Meter der Wassersäule schweben. Ihr Körper erinnert an eine große Kaulquappe mit plattem Schwanz und sitzt im Zentrum eines bis zu einem Meter langen, gelatineartigen Schleiers. Die wellenförmigen Bewegungen des Schwanzes erzeugen einen Wasserstrom, mit dem Nahrungspartikel vom Fangschleier zum inneren Filterapparat und schließlich zur Mundöffnung der Appendikularie befördert werden. Die mit den Seescheiden verwandten Tiere ernähren sich von organischen Teilchen, die in ihren Fangschleiern hängen bleiben – und die wechseln sie täglich. Die abgelegten Hüllen kollabieren und sinken samt der organischen Partikel, die sich in ihnen verfangen haben, in die Tiefe. Bezogen auf den marinen Stoffkreislauf erfüllen die Hüllen der Riesenappendikularien eine ähnliche Rolle wie die Kotpellets der Fische. Das MBARI-Team um Kakani Katija konnte zeigen, dass etwa ein Drittel der Partikel, die bis zum Boden des Tiefsee-Canyons vor Monterey absinken, mit den Schleiern der Appendikularien dort hingelangen.

Erst Tauchroboter und neuartige Kameras brachten Licht in die faszinierende Welt der Dämmerungszone.

«Wir können noch sehr viel von der Tiefsee lernen», sagt Henk-Jan Hoving, «nicht nur über neue Arten, sondern auch darüber, wie Tiere es schaffen, sich an die ständige Dunkelheit und einen dreidimensionalen Raum mit wenig verfügbarer Nahrung anzupassen.» Hoving leitet die Forschungsgruppe Tiefseebiologie am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Er ist regelmäßig auf den Schiffen der deutschen Forschungsflotte im Atlantik unterwegs, um das Pelagial – den Bereich des offenen Wassers zwischen Meeresoberfläche und Meeresboden – mit Tauchbooten oder dem kabelgebundenen Kamerasystem «Pelagios» zu erkunden.

«Es ist den Fortschritten in der Unterwasserforschung zu verdanken, dass wir heute mehr über Appendikularien und viele andere gallertartige Tiere der Dämmerungszone wissen», sagt Hoving. Früher habe man hauptsächlich Netze genutzt, um das Pelagial zu erforschen. Aber erst durch Tauchroboter und leistungsstarke Kamerasysteme sei es nun möglich, das empfindliche gelatinöse Zooplankton in seinem Lebensraum zu beobachten. Dazu gehören neben Appendikularien auch Salpen und Feuerwalzen. Letztere schweben als bis zu 15 Meter lange Röhren durch die Meere, können hell leuchten und bestehen aus Hunderttausenden winzigen Einzeltieren, sogenannten Zooiden. Salpen dagegen sind einfach gebaute, tonnenförmige Manteltiere, die mit ihrem Kiemendarm Plankton aus dem Wasser filtern. Die meisten Salpen werden nur wenige Zentimeter lang, aber manche schließen sich auch zu größeren Kolonien zusammen – und immer wieder kommt es zu Massenvermehrungen. Wenn man beim Tauchen in solche «Salpenblüten» gerät, kann man zwar vor lauter Tierchen nicht mehr die Hand vor Augen sehen – ansonsten droht einem von den harmlosen Filtrierern aber keine Gefahr.

Jessica Luo vom «Geophysical Fluid Dynamics Laboratory» in Princeton, New Jersey, hat kürzlich in einem Computermodell die globale Bedeutung der marinen Manteltiere für die biologische Kohlenstoffpumpe errechnet. Demnach werden durch Appendikularien, Salpen und Co. jährlich über 700 Millionen Tonnen Kohlenstoff in die Tiefen der Ozeane transportiert. Umgerechnet auf CO2 entspricht das mehr als dem Dreifachen der deutschen Treibhausgasemissionen im Jahr 2022.

Wie viele Fische leben im Meer?

Unter Fischkundlern kursiert ein Witz: Fische zu zählen ist so ähnlich wie Bäume zu zählen – nur dass die Fische ständig in Bewegung sind und man sie nicht sehen kann. Dass darin viel Wahres steckt, belegt eine Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg. Als Marinesoldaten begannen, die Tiefsee mit Sonargeräten zu erkunden, waren sie sehr erstaunt, dass sich der Meeresboden zu bewegen schien – an ein und derselben Stelle warf er die Sonarwellen tagsüber aus anderer Tiefe zurück als nachts. Im Laufe der Zeit stellte sich dann heraus, dass die Sonarwellen damals nicht vom Meeresboden zurückgeworfen worden sind, sondern von den vielen Milliarden Leibern der Fische des Mesopelagials, deren Schwärme je nach Tages- oder Nachtzeit in unterschiedlichen Tiefen unterwegs waren. Laternenfische und Borstenmäuler sind wahrscheinlich die am zahlreichsten vertretenen Wirbeltiere auf dem Planeten.

Laternenfische sind bis zu 30 Zentimeter lange silbrige Fische mit großen Augen und großem Maul. Weltweit gibt es rund 250 Arten. Sie ernähren sich von kleinen Tieren des Zooplanktons und sind – wie die meisten Tiere der Dämmerungszone – ausgeprägte Tag-Nacht-Wanderer. Ihren Namen verdanken sie den Leuchtorganen an ihrem Bauch, die ihnen als Tarnung vor Räubern aus der Tiefe dienen: Von unten betrachtet lassen sie die Silhouette der Laternenfische vor dem helleren Hintergrund der Meeresoberfläche verschwimmen. Borstenmäuler leben ebenfalls in der dämmrig-dunklen Zwischenwelt des Mesopelagials. Sie sind nur wenige Zentimeter lang und haben kleinere Augen, sind aber ebenso großmäulig wie die Laternenfische. Anhand von Wasserbewegungen, Gerüchen und elektrischen Feldern erspüren sie die Nähe von Planktonorganismen und verschlingen diese mit ihren nadelspitzen, langen Zähnen.

Trotz ihrer immensen Masse blieben die Fische der Dämmerungszone lange Zeit von der Fischerei weitgehend verschont; wohl weil sie im Schutz der Tiefe leben, eher klein und nicht besonders lecker sind. Doch inzwischen geraten auch sie verstärkt ins Visier des industriellen Fischfangs – und sei es nur für die Produktion von Fischmehl zur Fütterung in den schnell wachsenden kommerziellen Aquafarmen.

Unterschätzte Chancen für den Klimaschutz

«Tiere leiden massiv unter den rapiden Veränderungen durch den Klimawandel – aber sie können uns auch helfen, die Ökosysteme zu reparieren», sagt der Ökologe Oswald J. Schmitz von der Yale University in New Haven, Connecticut, der sich schon lange mit dem Einfluss von Tieren auf das Klimasystem beschäftigt. Im April 2023 hat er gemeinsam mit einem internationalen Team im Fachjournal «Nature Climate Change» einen Artikel publiziert, der einer ganzen Reihe von Tierarten – an Land wie im Meer – ein erhebliches Klimaschutzpotenzial bescheinigt.

Gefährdete Weltmeere

Die Liste der negativen Einflüsse des Menschen auf das Meer ist lang: Überfischung, zerstörerische Fangmethoden, Unterwasserlärm, Verschmutzung durch Plastik oder Chemikalien und neuerdings der Tiefseebergbau. Allerdings ist es der Klimawandel, der die marinen Ökosysteme wohl am stärksten bedroht. Die Ozeane fungieren als Puffer: Sie nehmen CO2 und Wärme aus der Atmosphäre auf und mildern dadurch die Auswirkungen des Klimawandels. Die daraus resultierende Erwärmung und Versauerung der Meere ist aber für viele Arten ein großes Problem. So hat der Temperaturanstieg in den Ozeanen im Jahr 2023 nie dagewesene Ausmaße erreicht, was das Abschmelzen der Gletscher Grönlands und des Schelfeises in der Westantarktis rapide beschleunigt. Viel zu viele Walrosse müssen sich auf kleinen Inseln zusammendrängen, weil das Packeis schrumpft, Kaiserpinguine verlieren ihre Brutgebiete, Korallen sterben großflächig ab – und auch sauerstoffarme Zonen unter Wasser, in denen kaum noch Leben möglich ist, vergrößern sich.

Diese sogenannten Schlüsselarten wirken durch ihre ökologische Rolle indirekt auf den Kohlenstoffzyklus, etwa indem afrikanische Waldelefanten die Samen großer Regenwaldbäume verbreiten oder Gnus im Zusammenspiel mit Mistkäfern Kohlenstoff in Savannenböden einbringen. Die mit Abstand wichtigsten tierischen Klimaschützer aber fanden sich in den Weiten der Ozeane.

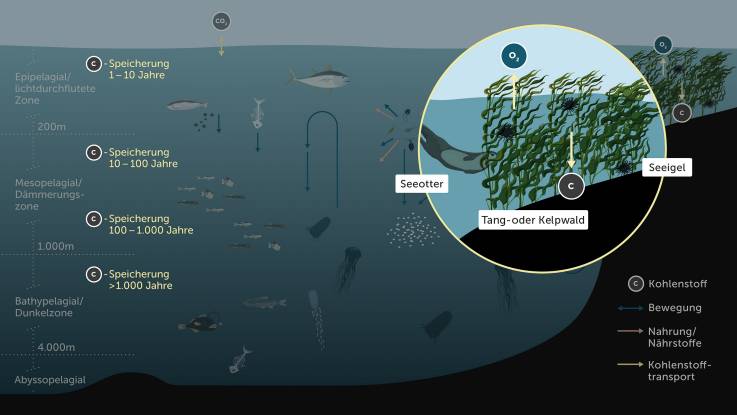

Durch ihre vertikalen Wanderungen, Ausscheidungen oder Kadaver transportieren Fische jedes Jahr 1,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff (5,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid) in die Tiefsee. Das entspricht der doppelten Menge der Kohlendioxidemissionen der 27 EU-Staaten im Jahr 2021. Neben Fischen gehören in dieser Hinsicht auch Seeotter zu den Schlüsselarten in marinen Ökosystemen. Die bis zu über einen Meter großen Meeresmarder mit dem dichten Pelz erhalten das natürliche Gleichgewicht in den Tangwäldern vor der nordamerikanischen Pazifikküste, indem sie Seeigel fressen, die sich wiederum mit Vorliebe vom Seetang ernähren. Seetang, auch Kelp genannt, bildet dichte Unterwasserwälder aus großblättrigen, wurzellosen Braunalgen. Entlang flacher, kalter Küstenabschnitte haften die Algen am felsigen Meeresboden und können bis zu 45 Meter zur Wasseroberfläche emporwachsen. Studien belegen, dass die CO2-Speicherung in Tangwäldern mit intakten Otterbeständen bis zu zwölfmal höher liegt als in Gebieten, wo die Otter durch die historische Pelztierjagd dezimiert worden sind.

Auch Haie betätigen sich als Klimaschützer, indem sie die Anzahl und das Verhalten von Seegras- und Korallenfressern wie Fischen, Seekühen und Meeresschildkröten beeinflussen. So erhöhen die Raubfische die Kohlenstoffbindung in ihren Jagdgebieten. Und dann wären da noch die großen Meeressäuger wie Wale, Delfine und Robben: Sie jagen häufig in tiefen Gewässern und bringen die dort erbeuteten Nährstoffe über ihre Ausscheidungen an die Oberfläche. Dadurch wird das Phytoplankton mit Stickstoffverbindungen, Phosphor und Eisen gedüngt, was wiederum die Fotosynthese ankurbelt und damit die Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre fördert – ein Prozess, der auch als «Walpumpe» bekannt ist.

Die tierische Pumpe der Ozeane könnte wohl noch viel mehr Kohlenstoff in die Tiefe transportieren, hätte nicht die Ausbeutung der Weltmeere tiefe Spuren hinterlassen. Heute ist nur noch ein Bruchteil des ehemaligen Reichtums an mariner Fauna übrig. So sind im Laufe der letzten Jahrhunderte 84 Prozent der großen Meerestiere mit über einem Meter Körperlänge – wie Wale, Robben, Meeresschildkröten, Haie, Thunfische oder Störe – verschwunden. Und das, obwohl sich einige Bestände, wie etwa die der Bartenwale, in den letzten Jahrzehnten leicht erholen konnten. Nicht anders sieht es bei den Fischen aus: Eine Analyse von über 230 Fischpopulationen ergab einen durchschnittlichen Rückgang der Bestände von 83 Prozent.

Tiere spielen in den meisten Klimamodellen kaum eine Rolle, dabei ist ihre ökologische Bedeutung immens.

Ein besonders unrühmliches Beispiel dafür ist der Atlantische Kabeljau vor der Küste Nordamerikas. Nachdem die Bestände dort trotz Fischerei über 5.000 Jahre lang stabil geblieben waren, brachen sie seit den 1960er-Jahren innerhalb weniger Jahrzehnte auf unter drei Prozent ihrer ehemaligen Größe zusammen. Ein anderes Beispiel: Große pelagische Haie, darunter Fuchshaie, Weiße Haie und Hammerhaie, haben im Nordwestatlantik allein zwischen 1986 und 2003 mehr als 75 Prozent ihrer Bestände verloren. Solche Zahlen sind erschreckend – zeigen allerdings auch, was möglich wäre, wenn die vielfältigen Kreaturen der Meere wieder ihr volles Potenzial entfalten dürften.

Klimaschutz durch wiederbelebte Nahrungsnetze

Schmitz spricht von «trophic rewilding», also einer Wiederbelebung der Nahrungsnetze, wenn Schlüsselarten ihre natürlichen Bestandsgrößen zurückerlangen und damit ihre ursprüngliche ökologische Funktion erfüllen können. «Tiere spielen in den meisten Klimamodellen kaum eine Rolle, dabei ist ihre ökologische Bedeutung immens», betont Schmitz und rechnet vor, dass sich durch «trophic rewilding» jedes Jahr über sechs Milliarden Tonnen CO2 binden ließen. Allein durch Meeresfische könnten jährlich fünfeinhalb Milliarden Tonnen, durch Seeotter fünf Millionen Tonnen, durch Haie 700.000 Tonnen und durch Bartenwale 600.000 Tonnen CO2 zusätzlich gebunden werden.

Die Einrichtung großer Meeresschutzgebiete ist demnach nicht nur aus Gründen des Artenschutzes unabdingbar. «Wollen wir die Klimaziele von Paris erreichen, wird es nicht genügen, möglichst schnell klimaneutral zu werden», schreiben Schmitz und sein internationales Team. Das ginge nur durch negative Emissionen, etwa indem wir natürliche Kohlenstoffspeicher wie Wälder, Moore und Meere wiederbeleben. Schmitz ist überzeugt: Durch die langfristige Bindung von Kohlenstoff in den Ozeanen könnten Meerestiere wesentlich dazu beitragen, die 500 Milliarden Tonnen CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen, die seit der Industrialisierung aus Schornsteinen und Auspuffen dort hineingelangt sind.

Jedes Jahr nehmen die Ozeane ein Viertel der anthropogenen CO2-Emissionen auf. Doch auch dieses System ist nur begrenzt belastbar – und würde ohne die Meerestiere schon längst nicht mehr funktionieren. Die in den letzten Jahrzehnten erzielten Fortschritte in der Meeresforschung verdeutlichen die Bedeutung der von Phytoplankton und mariner Fauna angetriebenen biologischen Kohlenstoffpumpe. So weist der französische Meeresökologe Jérôme Pinti in einer aktuellen Veröffentlichung im Fachjournal «Biogeosciences» darauf hin, dass Meerestiere insbesondere durch ihre vertikalen Wanderungen eine zentrale Rolle im Kohlenstoffhaushalt der Ozeane spielen.

Statt die Ozeane immer weiter auszubeuten und zu schädigen, brauchen die Meere und ihre Bewohner eine Verschnaufpause. Erste Schritte sind getan: Im Rahmen der UN-Weltnaturkonferenz im Dezember 2022 in Montreal hat sich die Weltgemeinschaft zum Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Auch das UN-Hochseeschutzabkommen, das im September 2023 von 67 Staaten unterzeichnet wurde und weiter wachsen soll, ist ein wichtiges Werkzeug für den Schutz der Meere. Eine Wiederbelebung der marinen Nahrungskette könnte nicht nur bei der Ernährungssicherheit, sondern auch beim Klimaschutz einen großen Unterschied ausmachen. Vielleicht wäre es also eine gute Idee, die faszinierenden Wesen der Tiefsee zu bestaunen, zu schützen – und sie ansonsten einfach ihr Ding machen zu lassen.

Titelbild oben: Quallen jagen in einer dichten Wolke aus Zooplankton nach kleinen Beutetieren. / Foto: Henley Spiers / Nature Picture Library

-

Schafft unsere Art sich ab?

Die Krise der Biodiversität ist Resultat unseres Krieges gegen die Umwelt. Führen wir ihn fort, steht mit dem Überleben der Arten auch unser eigenes auf dem Spiel.

-

Wo Tier- auch Klimaschutz ist

Wälder und Savannen bilden wichtige Kohlenstoffspeicher – solange Tier- und Pflanzenwelt dort in Balance sind. Mancherorts kippt das Gleichgewicht schon.