Die Ärztin von Tschernobyl

Ein Porträt von Armin Simon

Paulina Zerluk gehörte zu den ersten Helferinnen nach der Katastrophe von Tschernobyl. Sie überlebte, trotz Krebs. Doch der Super-GAU lässt sie nicht los.

Die «Kyjiwska Prawda» titelt über sie und ihre Arztkollegen: «Mut nicht nur im Kampf». Als ob sie Helden wären, die einen Feind besiegt hätten. Mitte Mai ist das, zwei Wochen nach ihrer Rückkehr aus der Sperrzone. Da ahnt Paulina Zerluk noch nicht, dass die Katastrophe, die ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher teilen wird, gerade erst begonnen hat. Dass der Feind gerade erst ausholt, um später dann richtig zuzuschlagen. Dass er auch sie treffen würde. Dass der Super-GAU sie nicht mehr loslassen würde.

32 Jahre ist das her und 1.700 Kilometer entfernt. Paulina Zerluk, die Ärztin, die damals im Einsatz war, ist längst in Rente. Sie wohnt nicht mehr in Kiew, sondern in Koblenz. Doch die Atomkatastrophe lässt sich nicht einfach abschütteln. «Tschernobyl, das ist für ewig», unterstreicht Paulina Zerluk. Die 87-Jährige sitzt am Küchentisch ihrer kleinen Mietwohnung. Vor dem Fenster rauscht die Regionalbahn vorbei, unter dem Tisch miaut die Katze. Auf dem Tisch breitet Zerluk Kopien aus. Sie will erzählen, erinnern an die «Awarija», die «Havarie», von der so viele schon nichts mehr wissen, obwohl sie doch bis heute fortwirkt. Der Super-GAU mitten in Europa soll nicht in Vergessenheit geraten.

Nichtsahnend zum Super-GAU

Es ist der letzte Sonntagmorgen im April 1986, als bei Paulina Zerluk in Kiew das Telefon klingelt. Die Neurologin solle sofort in die Klinik kommen, man fahre nach Tschernobyl. Warum? Das sagt niemand.

Im Wagen sitzen sie zu acht: Zerluk, sechs weitere führende Klinikärzte sowie ein Dosimetrist. «Immer wieder fragten wir uns: Wozu ein Dosimetrist?» Dazu der ungewöhnliche Verkehr: Unzählige Zementlaster sind unterwegs, trotz Wochenende. Sie sehen Rauch aufsteigen, Helikopter und Flugzeuge. Ein Waldbrand?

Vor der Krankenstation in Poliske, einer Kleinstadt 60 Kilometer vom Reaktor entfernt, steigen sie aus dem Wagen. Der Dosimetrist schlägt Alarm. Der Zeiger seines Messgeräts klebt am Anschlag, die Skala reicht nicht aus. «Schnell rein», ruft er, sie rennen in die Krankenstation. Doch die Strahlung ist auch drinnen kaum schwächer. «Das blieb die ganze Zeit so», erinnert sich Zerluk. Auch der sonderbar metallische Geschmack auf der Zunge bleibt. Als ob man einen Löffel im Mund hätte – aber da ist kein Löffel.

In einem Laden gibt es Wodka, einer schlägt vor, davon zu trinken, das sei gut gegen Strahlung. Zerluk trinkt nicht, grundsätzlich nicht. Zurück nach Kiew zu fahren ist allerdings auch keine Option. Das Auto, das sie hergebracht hat, wird erst in einer Woche wiederkommen, um sie abzuholen.

Von der Märchen- zur Geisterstadt

Die Gegend nördlich von Kiew an der Grenze zu Weißrussland ist berühmt für ihre Milchprodukte und für die großen weißen Pilze, die hier wachsen; auch Zerluk hat sie als Kind gesammelt. Als Ärztin am Kiewer Gebietskrankenhaus ist sie mehrmals im Jahr beruflich hier unterwegs – die Zuständigkeit reicht bis hierher. «Praktisch vor meinen Augen haben sie dieses AKW gebaut», hält sie im Rückblick fest. Sie erlebt mit, wie das kleine Dorf Prypjat infolge des Reaktorbaus nebenan zur 50.000-Einwohner-Stadt anwächst. «Eine tolle, neue, schicke Stadt» sei das gewesen, schwärmt Zerluk noch heute. Gute Wohnungen, gutbezahlte Jobs, viele Annehmlichkeiten, lauter junge Leute, die Häuser alle strahlend weiß, kurz: «Ein Märchen!».

Als Prypjat am Nachmittag des 27. April 1986 evakuiert wird, 36 Stunden nach der Explosion des Reaktors vier Kilometer weiter, ist die Märchenstadt gerade einmal 16 Jahre alt. Zwei Stunden Zeit haben ihre Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Sachen zu packen; Kinder schreien, Panik bricht aus. Die Anweisung lautet, nur das Nötigste mitzunehmen. In drei Tagen seien sie wieder zurück. Paulina Zerluk erzählt es mit einem Anflug von Klage. Prypjat ist bis heute eine Geisterstadt und wird es noch lange bleiben – menschenleer, unbewohnbar, radioaktiv verseucht.

Viel Energie für sich und andere

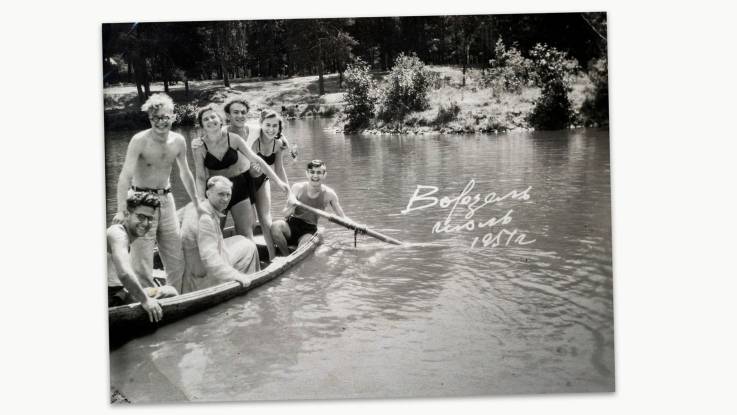

Die pensionierte Ärztin packt eine Pappschachtel voller Fotos auf den Küchentisch: Sie als junge Frau, als Studentin, beim Tanzen, beim Ballspielen, bei der Strand-Akrobatik am Dnjepr, im Badeanzug, Arm in Arm mit Freundinnen und Freunden – immer in Gesellschaft, immer was los. Beim Kugelstoßen, Weitsprung und Kurzstreckenlauf ist sie ein Ass. Noch heute trumpft sie bei der Wassergymnastik auf, wenn Volleyball gespielt wird. Die anderen, berichtet Paulina Zerluk nicht ohne Stolz, würden stets bloß von unten schlagen. Sie hingegen – ihre Faust schnellt hoch und donnert den unsichtbaren Ball von oben ins gegnerische Feld. Über der Eckbank in ihrer Küche hängt ein Poster mit einem roten Sportwagen und eines, das Gymnastikübungen zeigt. Selbst mit bald 90 Jahren steckt sie noch voller Energie.

Paulina Petrowna Zerluk, geboren 1930 in Kiew, ist eine Einser-Schülerin, die mit Stipendium studiert: Ökonomie, Marx-Engels, Englisch, Medizin. Auch ihren Hochschulabschluss zieren Bestnoten. Sie wird Chefneurologin am Kiewer Krankenhaus, heiratet, bekommt eine Tochter. Tagsüber kümmert sie sich um ihre Patienten, nachts seziert sie Leichen in der Pathologie, um den durch Medikamente verursachten Nervenschädigungen bei Tuberkulosekranken auf die Spur zu kommen. Stolz zeigt sie Auszeichnungen, Urkunden und Preise für alles Mögliche. «Arbeit ist mein Leben», betont sie, und dass sie es immer als Glück empfunden habe, Patienten helfen zu können.

Ausgesetzt am Straßenrand

An jenem Sonntagnachmittag Ende April 1986 jedoch ist ihr das Glück nicht hold. Von Poliske aus ist das Ärzteteam mit Sanitätsautos nach Prypjat weitergefahren, sie sollen bei der Evakuierung helfen. Bus um Bus rollt aus der Stadt hinaus. Immer wieder stoppt einer am Straßenrand und setzt Passagiere ab, die nicht weiterfahren können. Vielen ist übel, sie haben Schwächeanfälle, einige schaffen es nicht mal mehr zu sitzen oder sind bereits bewusstlos geworden.

In Zerluks Pappschachtel finden sich keine Bilder von diesem Einsatz. Sie hat keine Fotos von den sieben Tagen, nur Bilder in ihrem Kopf. Die aber wird sie nicht mehr los: «Ich erlebe das, als ob es gestern war», sagt sie. Und dass sie sich damals daran erinnert habe, wie sie einst als Zehnjährige im Krieg habe fliehen müssen.

Sie sieht, wie die Helikopter über dem Reaktor Sand abwerfen. Mit dem Krankenwagen sammelt das Ärzteteam die Ausgesetzten aus dem Straßengraben ein und bringt sie ins Hospital nach Poliske. Doch worunter die Patienten letztlich leiden, bleibt ihnen verschlossen. «Wir untersuchten sie, aber wir wussten nicht, was los war. Keiner schien zu wissen, was geschehen war – und diejenigen, die etwas wussten, sagten nichts.»

Sie selbst bekommen Jodtabletten vor ihrem Einsatz. «Müssen wir die nehmen?», fragt Zerluk. «Weiß nicht», antwortet ein Kollege. Zerluk hält die Pillen für nutzlos, hat Angst vor Nebenwirkungen, lässt sie liegen. Ist das Unwissenheit über die Situation oder schlicht naiv? «Ich hatte keine Ahnung von Strahlung», sagt sie. Auch die ausgeteilten Masken und die weißen Kittel legen sie und ihre Kollegen schnell wieder ab – viel zu heiß darunter an diesem warmen Apriltag. «Wir haben nicht verstanden, was gefährlich sein sollte.» Strahlung hat keine Farbe, man sieht und riecht sie nicht. Nicht ein Anzeichen von Gefahr. Zerluk sucht nach Worten für das Trügerische, dann umschreibt sie es so: «Es ist wie: Alles gut!»

Keine dummen Fragen!

Der Wind weht den Fallout auch nach Poliske. Die Kleinstadt, erster Zufluchtsort für viele Evakuierte, kaum weniger verstrahlt als Prypjat selbst, wird jedoch erst Jahre später ebenfalls für unbewohnbar erklärt werden. Fahrzeuge werden abgespritzt. Sind die Menschen nicht auch kontaminiert? Zerluks Chef erkundigt sich bei einem aus Moskau eingeflogenen Spezialarzt: «Welche Gefahr besteht für uns Ärzte?» «Haben Sie keine Sorge», antwortet dieser. Und: «Stellen Sie keine dumme Fragen!»

Immer mehr Patienten treffen ein, Evakuierte, Arbeiter, Helfer. Doch Zerluk und ihre Kollegen können weder die Symptome richtig deuten, noch wissen sie, was eigentlich zu tun ist. «Es gab keine Rettung», klagt Zerluk. Ein junger Arzt aus dem Nachfolgeteam lebt danach kein Jahr mehr; ein anderer Helfer wird Vater in der Nacht, in der er stirbt. «Solche Tragödien!», ruft sie. Tschernobyl produzierte Abertausende solcher Schicksale. In Deutschland, sagt Paulina Zerluk, könnten sich viele kaum vorstellen, wie schlimm es wirklich gewesen sei.

Sieben Tage verbringt Zerluks Team in Poliske, so gut wie ungeschützt, am 3. Mai holt das Auto sie wieder ab. Das Ausmaß der Katastrophe, die gerade erst begonnen hat, haben sie da noch immer nicht erfasst.

Verstrahlte Heimat

Zurück in Kiew. Auch das Krankenhaus hier füllt sich mit Liquidatoren, Arbeitern, die so gut wie ungeschützt in das verstrahlte Reaktorwrack geschickt worden waren. Nur langsam sickert durch, was passiert ist, nimmt das Wissen um die Strahlengefahr zu. «Waschen, waschen, waschen», raten die Dosimetristen. Doch was kann man noch essen? «Alles war vergiftet», sagt Zerluk. «Alles unter Kontrolle», verkündet die Parteiführung.

Zerluks Tochter ist im vierten Monat schwanger. In Weißrussland, heißt es, kommen Schweine mit zwei Köpfen zur Welt. Schwangere bekommen den Rat, abzutreiben. Zerluks Tochter bleibt vier Monate im Haus. Mit feuchten Tüchern versuchen sie, radioaktiven Staub abzuwehren. Kiew verlassen wollen sie nicht: Haus, Arbeit und Heimat sind hier. Als ihr Enkel Ende August zur Welt kommt, schickt Paulina Zerluk eine Kollegin vor, das Baby anzuschauen. «Alles gut», verkündet die. Doch nicht alle Organe funktionieren richtig, wie sich später herausstellen wird.

Erst 1995, nachdem sie in Rente ist, entschließt sich Zerluk, mit Tochter und Enkel als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland überzusiedeln. Der Enkel kann hier medizinisch besser versorgt werden; heute ist Paulina Zerluk Uroma. Ihr Mann lebt noch immer in Kiew, inzwischen leidet er unter einem Lymphom. Kontakt halten die beiden über Skype. «Wir sind nicht geschieden.», bemerkt sie lapidar.

Beerdigungen im Wochentakt

Das jüngste Foto aus der Pappschachtel entstand an Zerluks 55. Geburtstag. Zerluk zeigt auf die Teilnehmer der fröhlichen Runde. Kollegen und Freunde, viele von ihnen sind bald gestorben – an den Folgen von Tschernobyl.

Die Zahl der Erkrankungen, der Tumore und der Todesfälle, konstatiert Zerluk, habe nach dem Super-GAU drastisch zugenommen. «Viele haben Verwandte verloren.» Es betrifft auch ihr Umfeld, Kolleginnen und Kollegen. Die Beerdigungsfeiern im «Haus der Kulturen» werden zum regelmäßigen Termin. «Jede Woche verabschiedeten wir uns von jemandem und fragten uns: Wer ist der Nächste?» Von ihrem Team, das die ersten sieben Tage in Tschernobyl war, wie auch vom Nachfolgeteam, das zwei Wochen blieb, sind viele bereits tot. Paulina Zerluk erzählt es, dann wischt sie die trüben Gedanken beiseite. «Ich muss leben!»

Das Gute an Tschernobyl

«Komm, komm», lockt sie die Katze, die unruhig um die Stuhlbeine streift, auf ihren Schoß. Die Katze schnurrt, Paulina Zerluk liebt Tiere. In Tschernobyl wurden sie erschossen.

Zerluk trägt eine Blümchenbluse und schwarze Leggings zu ihren Absatzschuhen, das Gehen fällt ihr schwer, ihr Rücken ist krumm. Ihre Augen jedoch funkeln, ihr Lachen ist unverwechselbar. Zerluk lacht viel. Am E-Piano spielt sie den «Cancan», ziemlich schnell und hektisch. Darüber hängen Poster von PS-Boliden, auf dem mit einer Decke abgehängten Fernseher steht eine Menora. «Man muss in allem etwas Positives sehen», sagt sie. Auch an Tschernobyl? «An Tschernobyl ist nichts Gutes. Außer: Dass ich lebe! Und dass ich das Leben nun mehr schätze – jeden Tag.»

Ein Jahr nach dem Super-GAU spürt sie eine Beule an der Hüfte: ein Lymphom, bösartig. Die Diagnose ist ein Schock. «Zum ersten Mal in meinem Leben kamen mir die Tränen.» Sie denkt an ihre Tochter, ihren Enkel. Auf der Rückfahrt im Bus vergisst sie auszusteigen.

Die Chemotherapie raubt ihr, die stets vor Energie sprüht, nicht nur die Haare, sondern auch die Kraft. Ein Jahr lang arbeitet sie gar nicht, danach nur noch reduziert. Ihre erste Frage in der Krebsklinik in Moskau indessen lautet: Kann ich weiter Sport treiben? Der Krebs ist nicht das Einzige. Magen, Niere, Knochen machen ihr Probleme, nicht immer ist sie in guter Verfassung. Sie hat Symptome wie bei einer chronischen Strahlenkrankheit, aber die Blutwerte sind gut, warum auch immer. Wie sie mit solchen Erkrankungen leben könne, fragt ein Bekannter. «Mein Gehirn arbeitet gut», war ihre kurze Antwort. Paulina Zerluk lässt sich nicht unterkriegen.

Super-GAU im Traum

800.000 sogenannte Liquidatoren kommandiert die Sowjetunion in den Monaten nach dem Super-GAU zu den Aufräumarbeiten ab. Mehr als 90 Prozent davon sind – oder waren, solange sie noch lebten – Invaliden. Paulina Zerluk ist eine davon. Die entsprechende amtliche Bescheinigung hat sie ins Deutsche übersetzen lassen. Doch die Ärzte hier, so ihre Erfahrung, kapieren trotzdem nicht, was mit ihr los sei. In ihren Köpfen ist der Super-GAU von Tschernobyl bereits ziemlich weit weg. Vergangenheit.

In Paulina Zerluks Kopf ist er das nicht. Wenn sie Filme über Tschernobyl sieht, träumt sie nachts davon. Es sind keine schönen Träume. «Diese Erinnerungen gehen einem nicht mehr aus dem Sinn.» Swetlana Alexijewitschs Buch «Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft» liest sie mit Tränen in den Augen. «So viele Opfer, die nicht hätten sterben müssen!»

Dass Atomkraft 32 Jahre nach Tschernobyl und sieben Jahre nach Fukushima noch immer nicht passé ist, kann Zerluk nicht verstehen. «Wir dürfen nie vergessen, was in Tschernobyl passiert ist», sagt sie. Sie will weiter erzählen, solange sie noch lebt. «Wir müssen alles tun, damit das nicht wieder passiert!»

Paulina Zerluk starb im Sommer 2021.

-

Das große Danach

Mit seinem Tschernobyl-Dokumentarfilm «Roadside Radiation» wirft der Regisseur Moritz Schulz eine große Frage auf: Wie wäre die Erde ohne uns?