Europas Wettlauf mit der Klimakrise

Ein Bericht von Bernward Janzing

Eine Studie zeigt: Die europäischen Klimaanpassungsmaßnahmen genügen nicht den Erfordernissen. Das gefährdet die Ernährungs- und Wassersicherheit.

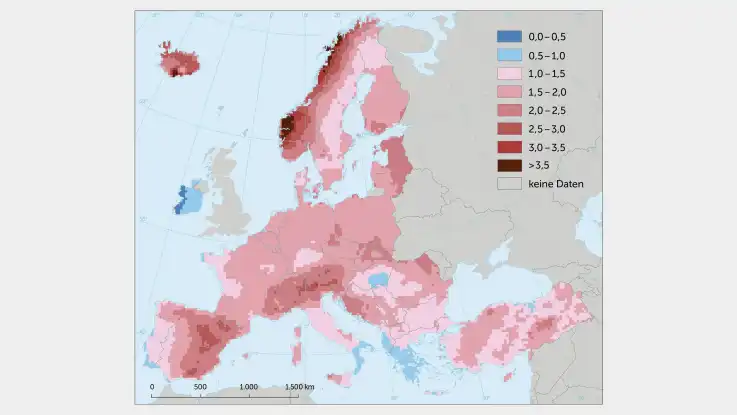

Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt – davon geht jedenfalls die Europäische Umweltagentur (EEA) aus. Bereits seit den 1980er-Jahren sei die Erwärmung auf unserem Kontinent etwa doppelt so stark gewesen wie im globalen Mittel. Und diese Entwicklung halte an. Welche Konsequenzen für die Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft daraus resultieren, benennt erstmals eine gesamteuropäische Risikobewertung namens «EUCRA» (European Climate Risk Assessment). Eine solche Untersuchung hatte die Europäische Union im Rahmen ihrer Klimaanpassungsstrategie gefordert – und die EEA hat geliefert.

Wohin der weltweite Trend deutet, ist laut der diesjährigen Studie unverkennbar: So übertraf die globale Durchschnittstemperatur zwischen Februar 2023 und Januar 2024 das vorindustrielle Niveau um alarmierende anderthalb Grad; 2023 war zudem das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen – zeitgleich erreichte die Temperatur der Weltmeere neue Rekordwerte.

Wohin die europäische Entwicklung dagegen führt, gilt im Vergleich zur globalen als unsicher. Denn als ein prägender Faktor des hiesigen Klimas steht immer auch der Golfstrom, der in der Umgangssprache die «Atlantische Umwälzzirkulation» (kurz: «AMOC») meint. Sollte diese Zirkulation nachlassen, würde sie weniger Wärme nach Europa bringen – mit der Konsequenz, dass die Erwärmung hierzulande unterdurchschnittlich ausfallen könnte.

Doch dieses Thema wird in der aktuellen Studie nicht behandelt. Zwar gebe es in der Tat mehrere neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen, die auf eine Abschwächung der AMOC hinweisen, wie das wissenschaftliche Team der EEA auf unsere Anfrage ergänzt. Käme es zu einer solchen Entwicklung, könne sie tatsächlich weitreichende Folgen für Nordeuropa haben. Da aber bisher keine konsolidierten Ergebnisse aus der Wissenschaft vorlägen, sei der Einflussfaktor AMOC im Rahmen der Risikobewertung nicht berücksichtigt worden.

Häufigere Extremwetterereignisse zu erwarten

Entsprechend geht das Papier davon aus, dass die Erwärmung in Europa schneller voranschreitet als im globalen Mittel, also dass extreme Hitzeperioden, die früher selten waren, immer häufiger werden. Und dass sich die Niederschlagsmuster verändern und extreme Regenfälle in unseren Breiten zunehmen, während vor allem Südeuropa immer häufiger unter Dürreperioden zu leiden haben wird. In der Folge, so die Studie weiter, sei einerseits mit Überschwemmungen, andererseits mit Waldbränden zu rechnen, deren jeweilige Ausmaße zudem größer werden.

Doch die Anpassungsmaßnahmen in der EU, so das klare Resümee der Studie, hielten mit dem schnellen Fortschreiten der Klimakrise nicht Schritt. Damit gefährde Europa seine Ernährungs- und Wassersicherheit, die Energiesicherheit, seine finanzielle Stabilität – und nicht zuletzt die Gesundheit der Bevölkerung.

In der Landwirtschaft wird die Volatilität der Erträge zunehmen.

Nach einigen trockenen Sommern in Europa in jüngster Zeit ist vor allem die Dürre in den Fokus geraten. Der Herbst 2018 bleibt als extreme Dürreperiode in Erinnerung. Konkret ablesbar ist diese Entwicklung im «Dürremonitor» für Deutschland, den das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig regelmäßig veröffentlicht. Seit 15 Jahren stützen sich die Karten auf detaillierte Messdaten der Bodenfeuchte, frühere Jahre wurden aus Wetteraufzeichnungen rekonstruiert.

Allerdings müsse sich die Landwirtschaft darauf einstellen, dass es in Zukunft – neben mehr guten Jahren – auch mehr schlechte Jahre geben werde: «Die Volatilität der Erträge wird zunehmen», sagt Andreas Marx, Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros beim UFZ. Trockenjahre könnten häufiger werden – wie 2018, als es vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein zu trocken blieb.

Alternativkulturen sind ein wichtiges Thema.

Dass sich die Landwirtschaft daher verstärkt mit Dürrefolgen auseinandersetzen muss, ist in der Agrarwissenschaft längst angekommen. Sie sucht deshalb nach Wegen, wie sich die landwirtschaftlichen Betriebe auf die Veränderungen einstellen können. «Alternativkulturen sind da ein wichtiges Thema», sagt Simone Graeff-Hönninger vom Institut für Kulturpflanzenwissenschaften der Universität Hohenheim in Stuttgart.

So erprobe man die Stresstauglichkeit von Kichererbsen, die gut mit Trockenheit umgehen können, oder auch von Quinoa, einer getreideähnlichen Frucht. Zudem versuche man Sorten zu züchten, die gegenüber den klimatischen Veränderungen widerstandsfähiger sind. Untersucht werde aber auch, wie sich die Anpassung von Aussaatzeitpunkten auswirkt und in welchem Maße eine weniger intensive Bodenbearbeitung die Austrocknung der Böden zu reduzieren vermag.

Auch Computersimulationen kommen zum Einsatz: Um prognostizieren zu können, wie die einzelnen Pflanzen unter bestimmten Witterungs- und Klimabedingungen gedeihen, entwickelt das Stuttgarter Forscherteam Pflanzenwachstumsmodelle. Diese werden mit den pflanzen-physiologischen Daten der verschiedenen Arten oder Sorten – wie Wachstums- oder Stoffwechselcharakteristika – gefüttert und können dann Aufschluss darüber geben, wie die jeweilige Pflanze auf Trockenstress reagiert.

Ist Pflügen noch zeitgemäß?

Doch nicht nur in Forschungsinstituten wird erprobt, wie sich die Auswirkungen der Trockenheit auf die Vegetation abmildern lassen. Auch in der Landwirtschaft erprobt man längst schonendere Arten der Bodenbearbeitung. Ein Vordenker in diesem Metier ist Johannes Zauner in Umbach im niederösterreichischen Bezirk Melk. Der Agrarwissenschaftler arbeitet neben seiner Tätigkeit als Landwirt auch als Ackerbaureferent für seine Landwirtschaftskammer und sitzt einem Verein für klimaangepasste und aufbauende Landwirtschaft vor.

Bei Zauner hat der Pflug seit Jahren ausgedient – schon seit 2006 kommt das Gerät nicht mehr zum Einsatz. Ihm ist vielmehr die Verbesserung des Bodens wichtig, speziell die Förderung der Humusbildung. Seine Konsequenz: möglichst wenig mechanischer Bodeneingriff. Das komme ihm bei allen Extremwetterlagen zugute, sagt der Landwirt. «Bei Starkregen sind meine Böden weitaus weniger von Bodenerosion betroffen als die konventionell bepflügten Nachbarflächen», so Zauner. Deutlich abgenommen habe auf seinen Äckern auch die Staunässe.

Zugleich gehe dem Boden durch den Verzicht auf das Pflügen weniger Feuchte verloren. Im trockenen Sommer 2018, erinnert sich der Landwirt, hätten die Bestände auf seinen schonend behandelten Flächen deutlich besser durchgehalten als auf vergleichbaren Äckern in der Region.

Doch zahlreiche andere Landwirte wählen statt der Veränderung ihrer Anbaupraxis einen weitaus bequemeren Weg – sie setzen schlicht auf die Bewässerung der Felder. Das hat natürlich Konsequenzen: Die Wasserversorger, deren eigentliche Aufgabe es ist, die Bevölkerung mit Wasser zum Trinken und für den hygienischen Bedarf zu versorgen, sind längst alarmiert.

Die Trockenjahre von 2018 bis 2022 hätten gezeigt, dass in der Landwirtschaft mit einem zunehmenden Wasserbedarf für die Bewässerung der Felder zu rechnen sei, heißt es beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Die Antwort darauf dürfe aber «nicht einfach eine Fortschreibung der heutigen Beregnungstechniken und Einsatzzeiten» sein. Man müsse vielmehr ressourcenschonende Lösungen anderer Länder adaptieren. Israel beispielsweise mache vor, wie auch in trockeneren Gebieten Landwirtschaft betrieben werden könne – etwa indem man auf eine nachhaltige Tröpfchenbewässerung statt auf großflächige Sprinkleranlagen setze.

Engpässe bei der Wasserversorgung vermeiden

«Der Wasserwirtschaft kommen zweierlei Aufgaben zu: Sie muss auf die Wassernachfrage einwirken und gleichzeitig versuchen, das Angebot an verfügbarem Wasser zu erhöhen», sagt Martin Weyand, Leiter des Geschäftsbereichs Wasser/Abwasser beim BDEW. Um die Nachfrage zu steuern, gehe es darum, in Zeiten knapper Wasserverfügbarkeit für einen ressourcenschonenden Umgang mit Trinkwasser zu werben, also zum Beispiel dafür, die Bewässerung dort zu unterlassen oder einzuschränken, wo sie nicht zwingend nötig ist, etwa auf Sportplätzen. Bei Gärten sei ein kluger Zeitpunkt der Bewässerung bereits hilfreich – also nicht in der prallen Mittagssonne. Oft reichten dann Informationen an die Bürgerinnen und Bürger seitens der Stadtverwaltungen: «Der Erfolg solcher Appelle ist gut», berichtet Weyand.

Ohnehin seien Engpässe in der Trinkwasserversorgung in den vergangenen Sommern nicht wegen eines grundsätzlichen Wassermangels, sondern aufgrund extrem hoher Nachfrage aufgetreten. An heißen Sommertagen werde ungleich mehr Wasser als sonst angefordert – im Juli steige der Bedarf der Haushalte um bis zu 60 Prozent an, wenn die Menschen nicht nur ihre Gärten bewässern, sondern auch häufiger duschen. Und die sommerliche Nachfrage wachse weiter an, denn immer mehr Haushalte besitzen Pools, die mit mehreren Tausend Litern Wasser befüllt werden. So verfüge ein durchschnittlicher Aufstellpool über ein Volumen von 6.500 Litern, rechnet der BDEW vor – mehr als der 52-fache Tagesbedarf einer Person. Das könne die vorhandene Versorgungsinfrastruktur schnell überfordern.

In der Industrie gehe es vor allem darum, Unternehmen mit hohem Wasserbedarf nicht in Mangelregionen anzusiedeln und zudem optimierte Konzepte der Prozesswassernutzung zu entwickeln, erklärt Weyand. Das 2022 in Betrieb gegangene Tesla-Werk in Brandenburg gelte vielen da leider als Negativbeispiel. Doch auch über den Wasserpreis ließen sich Effekte erzielen: Denkbar sind variable Tarife, um in Phasen knapper Ressourcen die Nachfrage durch höhere Preise zu steuern.

Weitere Wasserschutzgebiete nötig

Wichtig sei aber nicht nur, den Verbrauch in Trockenzeiten zu senken, sondern auch das Angebot zu erhöhen, meint Branchenvertreter Weyand. In Städten ist der Verzicht auf die weitere Versiegelung der Böden – noch besser die Entsiegelung von Beton- und Asphaltflächen – ein wichtiger Aspekt. Regenwasser müsse wieder bestmöglich am Ort des Niederschlags versickern können, um die Neubildung von Grundwasser zu forcieren, denn jeder Liter Wasser, der oberflächennah abfließe, sei für die Region verloren. Zudem steige die Überflutungsgefahr durch starke Regenfälle, wenn durch den Zubau neuer Wohn- und Gewerbegebiete Versickerungsflächen fehlen, so der BDEW.

Wir benötigen dringend ein Gesetz zum schnelleren Ausbau der Infrastruktur.

Natürlich sieht sich auch die Wasserwirtschaft selbst gefordert. Trinkwasserressourcen seien in Deutschland regional unterschiedlich verteilt, erklärt Weyand, deswegen müssten die Trinkwasserversorger zum Beispiel in neue Leitungssysteme, den Aus- und Neubau von Talsperren und neue Wasserwerke investieren. Auch die Ausweisung von weiteren Wasserschutzgebieten sei nötig. Ein Problem aber stellten die langen Genehmigungsverfahren beim Ausbau von Wasserleitungen dar. Auch für Wasser sei dringend ein «Infrastrukturbeschleunigungsgesetz» nötig. So weit wie in Spanien und Frankreich, wo mitunter schon Trinkwasser per Schiff angeliefert werden muss, soll es in Deutschland nicht kommen.

Waldbrandgefahr nimmt zu

Ein weiteres Problem der Trockenheit ist das steigende Waldbrandrisiko. «Große Waldbrände werden durch extreme Hitze in Kombination mit anhaltender Dürre begünstigt», schreibt die EEA in ihrer aktuellen Risikobewertung. Verheerende Waldbrände im Jahr 2022 und erneut im Jahr 2023 hätten schwerwiegende, direkte Auswirkungen auf Ökosysteme und die Kohlenstoffspeicherung sowie auf menschliche Siedlungen gehabt.

Die besten Zahlen über Schäden von Katastrophen hat naturgemäß die Versicherungsbranche. Speziell die Munich Re als Rückversicherer sammelt seit den 1970er-Jahren Schadensdaten von Naturkatastrophen weltweit und analysiert sie im Hinblick auf mögliche Trends. Dabei zeige sich in vielen Regionen und insbesondere bei einigen Wettergefahren, dass die Schäden aus diesen Ereignissen in den letzten Jahren zum Teil sprunghaft angestiegen sind. Waldbrände in Europa – vor allem in Griechenland – hätten im Jahr 2021 mit Schäden in Höhe von drei Milliarden Euro einen neuen Rekordwert erreicht.

Extremwetter lässt Kosten steigen

Im Zusammenspiel von menschengemachten und natürlichen Faktoren entwickelten sich Waldbrände und Buschfeuer zu einer «schwer greifbaren und vielerorts zunehmenden Gefahr», sagt Tobias Grimm, der sich als Geograf bei der Munich Re mit den Auswirkungen des Klimawandels auf das Versicherungsgeschäft auseinandersetzt. Besonders hoch sei die Gefährdung in Klimazonen, in denen zeitweise genügend Niederschlag fällt, um die Vegetation gedeihen zu lassen, die anschließend in längeren warmen und niederschlagsarmen Perioden austrocknet. In der ausgedörrten Vegetation komme es dann leicht zu einem Flächenbrand, der in Verbindung mit starken Winden schwer zu kontrollieren ist.

Die Schadenssummen alleine sagen über eine Entwicklung der Naturkatastrophen freilich wenig aus, wie der Rückversicherer selbst klarstellt. Denn bereits durch die Zunahme der vorhandenen Sachwerte werden die Schadenssummen größer: Steigende Immobilien-, Gebäude- und Infrastrukturwerte, die angestiegene Zahl der Häuser und Gewerbebetriebe und die immer noch fortschreitende Ansiedlung von privatem und gewerblichem Eigentum in Hochrisikoregionen wie Küstengebieten oder entlang von Flüssen schlagen natürlich auf die Schadenssummen durch.

Es ist erwartbar, dass Extremwetterschäden häufiger und schwerwiegender werden.

Und trotzdem: «Die verbleibenden Schadentrends, die wir nach Berücksichtigung dieser Faktoren sehen, sind Indikatoren dafür, dass der Klimawandel selbst zumindest teilweise zu den Schäden beiträgt», sagt Grimm. Obwohl die wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema noch nicht abgeschlossen ist, sei zu erwarten, dass mit dem Klimawandel die Häufigkeit und das Schadensausmaß durch Extremwetter zunehmen werde, «vor allem aufgrund der Erwärmung der Atmosphäre und veränderter Wettermuster». So rechne man beispielsweise im Nordatlantik mit einer zunehmenden Intensität von Wirbelstürmen sowie mit stärkeren Winden und heftigeren Niederschlägen. Wärmere Meeresoberflächentemperaturen lieferten mehr Energie für diese Stürme, wodurch sie stärker werden. Hitzewellen, wie sie in Nordamerika, Europa und China im Juli 2023 aufgetreten sind, würden wahrscheinlich häufiger, länger und intensiver – was wiederum Dürren und Waldbrände wahrscheinlicher macht.

Viele Aspekte noch unerforscht

Nach Abschluss ihrer ersten Risikobewertung stellt die Europäische Umweltagentur fest, dass für etwa ein Drittel der größten Klimarisiken für Europa «weitere Ermittlungen» notwendig seien. Denn der Klimawandel werde auch Lebensbereiche beeinflussen, die bis heute noch nicht im Detail untersucht worden sind: darunter die Risiken für Energiesysteme, Verkehrsnetze und andere kritische Infrastrukturen sowie die Gefahr klimabedingter Störungen der Lieferkette, gerade auch außerhalb Europas. Es besteht also zusätzlicher Forschungsbedarf seitens der Wissenschaft.

Eine weitere Risikobewertung aus dem Hause der EU-Agentur ist daher nötig, damit Wissenschaft und Praxis wirksame Lösungen für den Umgang mit der Krise finden können. Fest steht aber, dass das Tempo der Veränderungen alle vor Herausforderungen stellt – und dass jeder Schritt, der die Klimakrise auch nur etwas zu bremsen vermag, die Risiken senkt und die anstehenden Anpassungen erleichtert.

Bild oben: Zahlreiche Sprinkler bewässern ein Feld in der polnischen Region Lublin in sommerlicher Abendstimmung. / Foto von Artur Widak / picture alliance

Bernward Janzing

ist Geowissenschaftler und Fachjournalist. In Furtwangen im Schwarzwald betreibt er seit 45 Jahren eine private Wetterstation. Seine Datenreihen hat er nun in seinem im Juni 2024 erschienenen Buch «Protokoll des Klimawandels» am Beispiel von 44 Messgrößen auf vielfältige Weise ausgewertet. Anschaulich stellt er die Ergebnisse in Grafiken dar und analysiert exemplarisch für seinen Standort, welche Veränderungen statistisch signifikant sind – und welche (noch) nicht.

-

Zwischen Dürre und Starkregen

Der Klimawandel ist im Schwarzwald längst nachweisbar – er stellt Land- und Forstwirtschaft, Wasserversorgung und Bauplanung vor große Herausforderungen.

-

Entfesselt – der indische Monsun

Der Monsun prägt das Leben von über einer Milliarde Menschen. Doch nun macht der Klimawandel die Extremregenfälle unberechenbarer – das birgt Risiken.