Genossenschaften: Initiatoren und Treiber der Energiewende

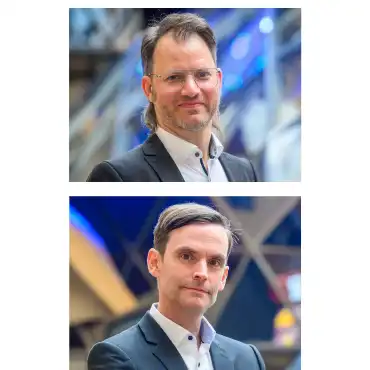

Armin Komenda und Dr. Andreas Wieg im Interview mit Boris Gotchev und Petra Völzing

Im Jubiläumsjahr der EWS: Ein Gespräch über die genossenschaftliche Idee, die Wirkmacht von Teilhabe und Gemeinschaft in herausfordernden Zeiten.

Es ist so etwas wie das Klassentreffen der deutschen Energiegenossenschaften: der «Bundeskongress genossenschaftliche Energiewende». Traditionell findet diese Zusammenkunft in Berlin statt, ausgerichtet vom Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) – seit 2012 zum mittlerweile elften Mal. Über 250 Besucher:innen aus Politik, Energiewirtschaft und dem genossenschaftlichen Verbund waren an diesem 11. März 2025 mit dabei.

Angesichts der kurz zurückliegenden Bundestagswahl stand in diesem Jahr die Frage im Mittelpunkt, welcher Impulse und Rahmenbedingungen es in der kommenden Legislatur bedarf, um die Energiewende zum Erfolg zu führen. Doch auch Innovation war ein Schwerpunkt der Veranstaltung: Moderiert von Armin Komenda, Vorstand der EWS Elektrizitätswerke Schönau eG und Geschäftsführer der EWS Vertriebs GmbH, wurden im Rahmen eines Publikumswettbewerbs Energiewende-Ideen und Pilotprojekte aus der genossenschaftlichen Gruppe vorgestellt und prämiert.

Weitere spannende Impulse setzte Andreas Wieg, Leiter der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV, der in dieser Funktion die Interessen von rund 1.000 Energiegenossenschaften mit 220.000 Mitgliedern vertritt. Sein Panel stand ganz im Zeichen des «Internationalen Jahrs der Genossenschaften»: Wieg begrüßte Gäste aus Brasilien, Südkorea, Dänemark und Österreich, die dem Publikum Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge der Energiegenossenschaften weltweit boten.

Das Kongresszentrum der DZ Bank war Ort der Begegnung. Das von Stararchitekt Frank Gehry entworfene Gebäude, in Rufweite des Brandenburger Tors und des Hotel Adlon gelegen, öffnet sich hinter seiner eher nüchternen Fassade zu einem inspirierenden Ambiente, das von organischen Formen und raffinierten Materialkontrasten geprägt ist. Am Rande des Kongresses haben wir uns mit Andreas Wieg und Armin Komenda verabredet: Wir wollten von ihnen erfahren, welche Erfolge die deutschen Energiegenossenschaften erringen konnten und welche Hindernisse es dabei zu überwinden galt. Und natürlich wollten wir, auch angesichts des bevorstehenden Regierungswechsels, ergründen, welche Steine noch vom Weg hin zu einer dezentralen und auf Erneuerbaren basierenden Energiezukunft zu räumen sind – und welche Rolle der genossenschaftlichen Idee und der bürgergetragenen Energieversorgung bei der Energiewende und Nachhaltigkeit zukommt.

Herr Wieg, wir treffen uns auf dem «Bundeskongress genossenschaftliche Energiewende 2025» in Berlin. Was macht diese Veranstaltung aus?

Dr. Wieg: Die Stimmung hier ist positiv und höchst lebendig, der Kongress ist auch diesmal sehr gut besucht. Es gibt einen intensiven Austausch, innovative Impulse und spannende Diskussionen, aus denen wir viele Anregungen für die Weiterentwicklung der Energiegenossenschaften mitnehmen können. Und es zeigt sich: Genossenschaften sind für den Erfolg und die Akzeptanz der Energiewende unerlässlich. Das war beim ersten Bundeskongress 2012 nicht anders.

Und wie stand es damals um die Energiegenossenschaften?

Dr. Wieg: Da gab es in Deutschland rund 500 Energiegenossenschaften, heute sind es mit etwa 1.000 Energiegenossenschaften fast doppelt so viele. Nach dem Gründungsboom von 2005 bis 2012 trafen wir uns auf dem ersten Bundeskongress, weil allen klar war, dass wir unsere Interessen und Bedürfnisse bündeln müssen. Nur so können wir uns gegenüber der Politik erfolgreich Gehör verschaffen. Wir Genossenschaften stehen für eine dezentrale Energiewende, gemeinsam mit anderen mittelständischen Akteuren vor Ort, den Bürger:innen und Kommunen. Aus dieser Motivation heraus entstand dann 2013 die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV.

Und wo stehen wir heute?

Dr. Wieg: Leider führten die vielen Reformen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und der lahmende Ausbau der Erneuerbaren in der Vergangenheit zu einem Einbruch in der Gründungsdynamik. Doch seit 2021 verzeichnen wir wieder einen deutlichen Anstieg. Interessant ist, dass die meisten Neugründungen im Bereich der Wärmeversorgung im ländlichen Raum stattfinden. Die Bundesgeschäftsstelle ist heute eine angesehene Gesprächspartnerin für Politik, Behörden und die Öffentlichkeit. Die Bürgerenergie ist seither fester Bestandteil der politischen Debatte, auch wenn die Gesetzgebung dies nicht immer berücksichtigt.

Herr Komenda, obwohl die EWS deutlich älter sind, begann die Geschichte der EWS-Genossenschaft erst 2009. Wie beurteilen Sie ihre Geschichte aus heutiger Sicht?

Komenda: Die Umwandlung zur Genossenschaft war ein Meilenstein, der unser Selbstverständnis als Bürgerenergiebewegung gestärkt hat. Die EWS hatten ja schon zuvor einige genossenschaftliche Prinzipien gelebt – die Rechtsform der Genossenschaft passte damals wie heute zu unserem Unternehmen. Mit der damit verbundenen Professionalisierung unseres Geschäftsbetriebs erlebten wir zunächst jede Menge Rückenwind durch die Energiewende und die Gründungswelle vieler Bürgerenergieprojekte. Darauf folgten jedoch herausfordernde Jahre: Die Änderungen im EEG ab 2014 sowie regulatorische Neuerungen sorgten schließlich für erhebliche Unsicherheiten und bürokratische Hürden. So benachteiligte die Umstellung auf Ausschreibungsverfahren viele kleine Energiegenossenschaften. Da war es vor allem wichtig, gemeinsam mit dem DGRV auf die schwerwiegenden Folgen einer verfehlten Energiepolitik hinzuweisen. Trotz dieser Hürden konnten wir – zusammen mit unseren Mitgliedern und Partnern – einige Wind- und Solarparks sowie zahlreiche Wärmenetze entwickeln.

Wie hat sich die Coronazeit auf die EWS als Energieversorger und Genossenschaft ausgewirkt?

Komenda: Diese Jahre haben uns als Genossenschaft stark gefordert. Wir mussten nicht nur unser operatives Geschäft unter den Bedingungen einer Pandemie aufrechterhalten, sondern wollten gleichzeitig die gewachsene Nähe zu unseren Mitgliedern und Kund:innen bewahren. Der persönliche Austausch, der gerade für eine Genossenschaft so wichtig ist, war ja stark eingeschränkt.

Und dann folgte der Überfall auf die Ukraine …

Komenda: Oh ja, die daraus resultierende Energiekrise wurde zur Belastungsprobe. Die explodierenden Preise an den Energiemärkten haben uns – wie die gesamte Branche – vor enorme Herausforderungen gestellt. Als Genossenschaft, die ihren Mitgliedern verpflichtet ist, war es unser Anspruch, diese Mehrbelastungen so sozialverträglich wie möglich abzufedern. Gleichzeitig mussten wir in kürzester Zeit umfangreiche gesetzliche Änderungen umsetzen: die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas, die Einführung und Anpassung von Umlagen – zum Beispiel die EEG-Umlage, die unterjährig abgeschafft wurde – sowie die Energie- und Strompreisbremsen.

Wie hat sich das auf die Kunden- und Mitgliederbeziehung ausgewirkt?

Komenda: In einer Zeit, in der Energiepreise beinahe täglich in den Medien thematisiert wurden und große Unsicherheit herrschte, war es uns besonders wichtig, für Verlässlichkeit zu sorgen. Das über die Jahre erarbeitete Vertrauen war dabei unsere stärkste Ressource. Rückblickend sehe ich, dass wir als EWS beide Krisen nur durch den starken Zusammenhalt innerhalb der Genossenschaft sowie durch das Engagement unserer Mitarbeitenden und die Solidarität unserer Mitglieder und Kund:innen bewältigen konnten. Diese Zeiten haben uns als Gemeinschaft gestärkt, trotz der enormen Belastungen.

Dennoch bestehen die Herausforderungen unserer Zeit fort: Klimaschutz, Verteidigung der Demokratie, steigende soziale und globale Unsicherheit. Welche Antworten können Genossenschaften hier bieten?

Komenda: Ich bin fest davon überzeugt, dass die genossenschaftlichen Prinzipien – kooperatives Wirtschaften, Mitgliederförderung statt Profitstreben, demokratische Mitbestimmung – zentrale Antworten auf diese Herausforderungen geben. Die Klimakrise verlangt nicht nur technologische Lösungen, sondern dringend auch einen gesellschaftlichen Wandel. Wir brauchen mehr Teilhabe, mehr Übernahme der Verantwortung durch Menschen vor Ort – und genau das ermöglichen Genossenschaften. Sie stellen den Menschen in den Mittelpunkt, nicht den Profit. Ihnen geht es um gemeinschaftliches Handeln, um Solidarität, um die Demokratisierung der Energieversorgung.

Dr. Wieg: Wir leben in einer Zeit, in der viele glauben, keinen Einfluss mehr auf ihre Lebensumgebung zu haben. Die zahlreichen Krisen und schlimmen Nachrichten, die Tag für Tag auf uns einströmen, verunsichern sie tief und lösen ein wachsendes Ohnmachtsgefühl aus. Das führt bei manchen auch zu einer Sehnsucht nach einfachen Lösungen, die es schlicht nicht gibt – auch nicht von Genossenschaften. Aber im genossenschaftlich organisierten Wirtschaften können wir durch gemeinschaftliches Handeln und demokratische Mitbestimmung mehr erreichen, aktiv an der Veränderung mitarbeiten und dadurch Vertrauen zurückgewinnen.

Wie ist das zu verstehen?

Dr. Wieg: Bei vielen Gründungen – egal, ob es sich um eine Energie-, Dorfladen- oder Gesundheitsgenossenschaft handelt – erleben wir, dass sich ein gewisses Wir-Gefühl einstellt. Das ist insbesondere nach dem ersten erfolgreichen Projekt der Gemeinschaft zu beobachten. Es stellt sich heraus, dass man selbst sein Lebensumfeld verändern kann. Beispiel Energiegenossenschaften: Da investiert man gemeinsam Arbeitszeit und Geld, arbeitet mit genossenschaftlichen Banken, Projektierern oder Handwerksbetrieben vor Ort zusammen. Das ist gut für die Energiewende, fördert aber auch die lokale Wirtschaft. Und das führt zu einer positiven Wahrnehmung in den Köpfen der handelnden Personen.

Die EWS sind auch ein gutes Beispiel für dieses Wir-Gefühl.

Dr. Wieg: Absolut! Die Geschichte der EWS ist das beste Beispiel für diese Gruppendynamik. Aus einer ersten Initiative heraus ist ein großes Gemeinschaftsunternehmen entstanden – eine atemberaubende Geschichte. Und diesen großartigen Erfolg hat man am Anfang bestimmt nicht im Blick gehabt. Gemeinsam kann man eben viel bewegen. Ich möchte aber nicht missverstanden werden: Genossenschaften sind kein flächendeckendes Rezept für die Rettung der Demokratie – aber vielleicht ein kleines Puzzleteil.

Aktuell zeigt sich, wie auch Herr Wieg eben erwähnte, dass Genossenschaften gerade im ländlichen Raum zu wichtigen Akteuren der Wärmewende werden.

Komenda: Ja, in vielen ländlichen Regionen nehmen Genossenschaften mit dem Bau von Nahwärmenetzen die Wärmewende selbst in die Hand – einfach, weil es keine Energieversorger gibt, die dort investieren wollen. Da sehen wir eine interessante Parallele in der Geschichte der Genossenschaften: Die ersten im 19. Jahrhundert gegründeten Energiegenossenschaften gab es ebenfalls im ländlichen Raum, weil sich die Energieunternehmen bei der Elektrifizierung auf die Ballungsgebiete fokussierten. Einige bestehen bis heute. Diese erste Gründungswelle sorgte für die Elektrifizierung einzelner Region mit Wasserkraft. Die Menschen im ländlichen Raum wollten – genau wie heute – nicht hinter den Städten zurückbleiben. Das zeigt: Schon damals spielte bei der Energieversorgung die Dezentralität und die damit verbundene Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit eine Rolle. Ging es einst nur um die Sicherung der Grundversorgung mit Elektrizität, gehören heute auch Ökologie und Klimaschutz zu den Haupttreibern für genossenschaftliches Wirtschaften – und natürlich die Wärmeversorgung als wichtiger Bestandteil der lokalen Daseinsvorsorge.

Vor welchen Herausforderungen stehen Energiegenossenschaften aktuell?

Dr. Wieg: Es gibt zwei wesentliche: Die weitere Entwicklung der Energiegenossenschaften hängt erstens entscheidend davon ab, wie die Förderung Erneuerbarer Energien zukünftig vom Gesetzgeber geregelt wird. Eine einfache EEG-Förderung wie zu Zeiten der Gründung unserer Bundesgeschäftsstelle wird es so nicht mehr geben. Zweitens müssen sich die oftmals ehrenamtlich geführten Genossenschaften weiter professionalisieren und ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Auch dabei versuchen wir sie so weit wie möglich zu unterstützen.

Komenda: Die Herausforderungen bei den Energiegenossenschaften liegen gegenwärtig vor allem auch in der Finanzierung, den komplexen Genehmigungsverfahren und den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen bei Erneuerbare-Energien-Projekten. Dennoch: Die Zahl der Genossenschaften wächst wieder, insbesondere im Bereich der Wärmewende, wo dezentrale Lösungen gefragt sind. Wir als EWS setzen daher klar auf Kooperationen mit Kommunen, Unternehmen und anderen Genossenschaften, gerade bei komplexen Projekten wie Nahwärmenetzen.

Weltweit gibt es unzählige Genossenschaften. Nicht umsonst haben die Vereinten Nationen das Jahr 2025 zum «Internationalen Jahr der Genossenschaften» ausgerufen. Wie sehen Sie die Entwicklung von Energiegenossenschaften in anderen Ländern?

Dr. Wieg: Auf meinen Reisen erlebe ich immer wieder eines: Die genossenschaftliche Idee ist ein Geschenk, denn sie verbindet Menschen über alle sprachlichen, kulturellen oder politischen Unterschiede hinweg. Überall auf der Welt gestalten Menschen mit Genossenschaften die Energiewende und stärken hierdurch die wirtschaftliche Entwicklung in ihren Heimatregionen. Damit Genossenschaften stets von den Erfahrungen und dem Wissen anderer lernen können, fördern wir als DGRV diesen internationalen Austausch. Deshalb freuen wir uns hier auf dem Bundeskongress auch über Podiumsgäste aus drei Kontinenten.

In vielen Ländern sehen wir mittlerweile Impulse für die Entwicklung von Energiegenossenschaften. Die Europäische Union hat die Rolle von Genossenschaften in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie mit dem Begriff der «Energiegemeinschaften» verankert und verschiedene weitere Regelungen zu deren Stärkung – wie etwa zum Energy Sharing – erlassen. In Österreich wurden beispielsweise infolge dieser Regeln innerhalb weniger Jahre über 1.000 solcher Gemeinschaften zur Erzeugung und dem Verbrauch von erneuerbarem Strom gegründet. Oder schauen Sie nach Dänemark mit seiner starken energiegenossenschaftlichen Tradition, wo mittlerweile die Hälfte der Wärmeversorgung in genossenschaftlicher Hand ist.

Was können wir in Deutschland von diesen Beispielen lernen?

Dr. Wieg: Obwohl die europäischen Vorgaben für alle Mitgliedsstaaten gelten, lässt sich leider nicht jede gute Idee einfach in Deutschland umsetzen. Es bedarf eben auch einer nationalen gesetzlichen Regelung, die zum Energy Sharing beispielsweise fehlt. Da wir sehen, dass die Idee anderswo funktioniert, müssen wir uns fragen, wie die erforderlichen Rahmenbedingungen konkret ausgestaltet werden sollten. Daran arbeiten wir als Verband zusammen mit unseren Mitgliedsgenossenschaften und unserem europäischen Dachverband «REScoop.eu».

Wie lautet Ihre Botschaft an die neue Regierung? Was brauchen Energiegenossenschaften, um Klimaschutz, Energie- und Wärmewende erfolgreich und sozial umsetzen zu können?

Komenda: Wir verstehen uns nicht nur als Energieversorger, sondern auch als Stimme für die Bürgerenergiebewegung. Grundsätzlich muss eine Politik, die langfristig angelegt ist, über Investitionen in den Klimaschutz und eine grüne Transformation nicht nur reden, sondern diese auch konsequent umsetzen. Investitionen in eine nachhaltige Infrastruktur, Erneuerbare Energien und die Dekarbonisierung der Wirtschaft sind keine bloßen Kosten, sondern essenziell für eine zukunftsfähige Ökonomie.

Wir benötigen einfache und transparente Genehmigungsprozesse sowie einen verlässlichen Rechtsrahmen, der Investitionen in Erneuerbare Energien, Speichertechnologien und klimaneutrale Wärmeversorgung planbar macht. Dazu gehört auch, dass der Staat sich stärker an den Kosten beteiligt, indem er Steuern, Umlagen und Abgaben senkt. Energie muss für alle bezahlbar sein – einkommensschwächere Haushalte müssen gezielt entlastet werden. Ein zentrales Anliegen für uns als Akteure der Energiewende ist die Finanzierung. Es fehlen neue Instrumente wie beispielsweise staatliche Garantien für Infrastrukturprojekte. So könnten die notwendigen Milliardeninvestitionen gestemmt werden, ohne den Staatshaushalt weiter zu belasten.

Dr. Wieg: Lassen Sie mich aus unserer langen Liste zur Strom- und Wärmepolitik einen konkreten Punkt zum Thema Finanzierung herausgreifen: Der neuen Bundesregierung möchte ich ein Bürgschaftsprogramm für genossenschaftliche Wärmenetze nahelegen. Das würde ein großes Problem in der Praxis lösen, denn Banken erkennen die Netzinfrastruktur in der Regel nicht als Sicherheit an. Bekommen wir an dieser Stelle mehr Rückhalt, rechne ich fest damit, dass sich viel mehr Haushalte mit genossenschaftlicher Wärme selbst versorgen werden.

Komenda: Damit wir, zu guter Letzt, schnell vorankommen können, wäre auch eine unbürokratische Fördermittelvergabe erforderlich, ebenso ein Vorrang für Bürgerprojekte bei Flächenvergaben und faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber großen Konzernen. Würden solche Rahmenbedingungen in der nächsten Legislaturperiode geschaffen, könnten wir als Energiegenossenschaften einen entscheidenden Beitrag für den Klimaschutz leisten – indem wir gemeinschaftlich für eine erfolgreiche, sozial gerechte und dezentrale Energiewende sorgen.

Armin Komenda, geboren 1979, ist Diplom-Betriebswirt und seit 2014 Vorstandsmitglied bei den EWS Elektrizitätswerken Schönau eG sowie Geschäftsführer der EWS Vertriebs GmbH und war zuvor beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband tätig.

Dr. Andreas Wieg, geboren 1973, ist Wirtschaftswissenschaftler. Er leitet die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband in Berlin und ist Vorstandsmitglied des europäischen Dachverbands der Energiegenossenschaften «REScoop.eu».

-

Sonnige Aussichten für Fröhnd

In einer kleinen Gemeinde im Südschwarzwald ist ein neuer Solarpark in Betrieb gegangen. Davon profitieren das Klima, die Umwelt – und die Bürgerschaft.

-

«Die Energiewende kann die Demokratie retten»

Der europäische Verband «REScoop.eu» will in Brüssel dafür sorgen, dass der Bürgerenergie endlich eine zentrale Rolle bei der Energiewende zukommt.