Blühen fürs Klima

Ein Bericht von Katja Richter

Mit der Übertragung der Heumahd artenreicher Wiesen lassen sich intensiv genutzte Flächen in ein klimapositives Blütenmeer verwandeln.

An den filigranen Gräsern der Wiese hängt noch der Morgentau, dazwischen leuchtet gelber Bocksbart, vereinzelt stechen violette Büschel der Flockenblume heraus. Der knapp einen Hektar große Pflanzenteppich zwischen Waldrand und Maisacker wirkt zerzaust und ungekämmt. Aus einer Senke ragen in poppigem Pink die Kandelaber des Blutweiderichs, einer Zeigerpflanze für feuchte Standorte, empor. Himmelblaue Glockenblumen stehen aufrecht neben dem Hellrosa der seltenen Kuckuckslichtnelken. Dazwischen, wie mit einem Pinsel getupft, die rotschwarzen Kugeln des Wiesenknopfs. Die hohe Luftfeuchtigkeit lässt den würzigen Geruch einer Wildblumenwiese aufsteigen. Ein Gefühl von Kindheit meldet sich vage.

«Da geht einem schon das Herz auf: Wenn ich durch artenreiches Grünland wie hier laufe und den Bestand kartiere, dann weiß ich, warum ich meinen Job mache.» Wir treffen uns mit Hannes Röske an einem Hochsommermorgen im Juni. Es war schwül die letzten Tage, am Himmel ballen sich schon früh dicke Kumuluswolken. Der junge Mann mit dem blonden Lockenkopf ist Umweltwissenschaftler und will uns heute die Mahdgutübertragung zeigen – eines seiner Lieblingsprojekte. Vor vier Jahren hat er die Leitung des 1986 von seinem Vater Wolfgang Röske mitgegründeten Instituts für Ökosystemforschung (IFÖ) im südbadischen Bad Krozingen übernommen.

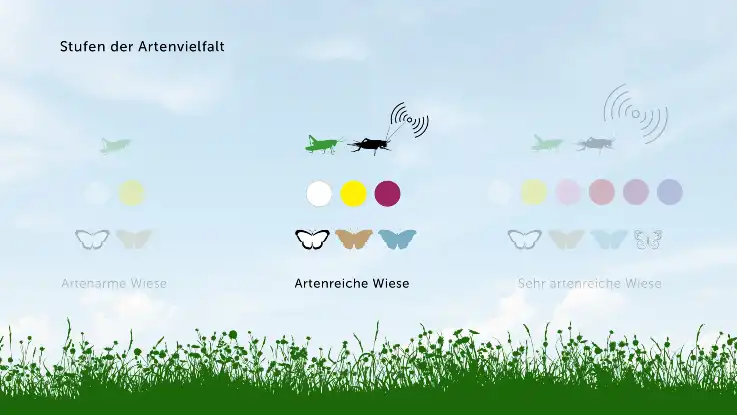

Das IFÖ forscht, berät und plant rund um den Natur- und Landschaftsschutz in Baden. Neben großmaßstäblichen Grünordnungs- und Gewässerentwicklungsplänen für Kommunen konzipieren und begleiten die vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts auch Pflege- und Aufwertungsmaßnahmen wie die Saatgutübertragung durch Heumahd. Röske spricht sanft und schnell, Natur ist sein Thema: «Wenn man diesen Reichtum sieht, dann merkt man erst, was durch die moderne Landbewirtschaftung verloren gegangen ist.» Bis zu 80 verschiedene Pflanzenarten pro Quadratmeter wachsen auf solchen Flächen. «Die meisten Menschen halten eine Wiese mit ein oder zwei blühenden Arten wie Löwenzahn oder Wiesenkerbel schon für eine Wildblumenwiese und meinen, das ist Vielfalt.» Mehr als Gelb und Weiß ist auf einer solchen Wiese kaum zu sehen. Dieser Wissensverlust schade dem Artenschutz: «Man schützt ja nur das, was man kennt.»

Artenvielfalt fördert Klimaanpassung

Viele der bunten Blumen sind bereits verblüht und bilden Samenstände aus. Genau darum sind wir hier. Die Wiese im Breisgau bei Freiburg ist eine sogenannte Spenderwiese. «Um die Gesundheit unserer Böden wiederherstellen und erhalten zu können, brauchen wir mehr Artenvielfalt», erklärt der Ökologe. Die vielen verschiedenen Pflanzen sorgen für zahlreiche Mikroorganismen und Bodenlebewesen wie Regenwürmer oder Asseln. Mit ihrer Hilfe entsteht der wichtige Ton-Humus-Komplex, der das Bodengefüge zusammenhält und mit dem dichten Wurzelteppich verhindert, dass Böden erodieren. Nur so kann Regenwasser ausreichend im Boden versickern. Durch den hohen Humusgehalt – je nach Standort bis zu acht Prozent – speichern artenreiche Grünlandwiesen in den oberen Bodenschichten pro Hektar etwa ein Drittel mehr Kohlenstoff als Ackerböden. Sie zählen daher neben Wäldern und Mooren zu den wertvollen Kohlenstoffsenken, weil sie mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen als abgeben.

«Bei der Mahdgutübertragung verfrachten wir quasi eine intakte Wiesengesellschaft auf eine neue Fläche und vermehren so gefährdete Arten», fasst Hannes Röske zusammen, was heute gemacht werden soll. Weil dafür nur das Schnittgut benötigt wird und bei den Mäharbeiten genügend reife Samen ausfallen, bleibt die Spenderwiese unbeschadet und regeneriert sich schnell. Entscheidend ist dabei der Reifegrad der Samen und damit der richtige Zeitpunkt für die Mahd. Das erfordert viel Erfahrung mit der Lebensweise der Pflanzen. Am IFÖ ist dafür die Biologin Luisa Steiner zuständig, die das Institut vor fast 40 Jahren mitbegründet hat. Sie hatte vor wenigen Tagen das Okay für den Termin gegeben.

Mit der Mahdübertragung lässt sich eine neue artenreiche Blühwiese mit einheimischen Arten anlegen.

Das in den Samenkapseln enthaltene Saatgut wird mitsamt den Halmen zum neuen Lebensraum transportiert. «In den Stängeln befinden sich bereits die Eier der nächsten Insektengeneration, was das Verfahren ökologisch umfangreicher macht als eine reine Ansaat nur mit regionalem Saatgut», stellt Röske einen weiteren Vorteil heraus. Bei einer Untersuchung zur Übertragung des Mahdguts fanden sich pro Quadratmeter geerntetem Heu durchschnittlich 9,2 Individuen – genug, um eine neue Insektenpopulation aufzubauen. Das bereits vorhandene Zusammenspiel von Flora und Fauna wirkt dabei wie ein Katalysator.

Ein weiterer Grund, warum eine bunt blühende Blumenwiese für die Klimaanpassung elementar ist, fällt nicht so direkt ins Auge. Hannes Röske greift unter die zotteligen Blüten einer Kuckuckslichtnelke: «Die optischen Merkmale der Pflanzenart ‹Lychnis flos-cuculi›, wie die Kuckuckslichtnelke botanisch heißt, sind an verschiedenen Standorten gleich. Im Erbgut unterscheidet sich eine Lichtnelke im Breisgau aber von einer auf der Schwäbischen Alb.» Mit diesen kleinen genetischen Veränderungen haben die Pflanzen unauffällig auf ihre neue Umgebung – den Boden und das regionale Klima – reagiert. Da der Klimawandel gerade in Europa rasant voranschreitet, ist es für Pflanzen und Tiere nicht einfach, sich an die ungewohnten Lebensbedingungen anzupassen. «Die genetische Vielfalt sichert einer Art das Überleben bei Veränderungen, wie sie durch den Klimawandel ausgelöst werden. Geht diese Vielfalt verloren, ist die Art schnell vom Aussterben bedroht.» Allein in Deutschland gelten nach Angaben des Bundesamts für Naturschutz fast ein Drittel der Pflanzenarten als gefährdet. Bei den Tieren sind es 35 Prozent, allen voran die Insekten, deren Biomasse in den letzten 30 Jahren um mehr als 75 Prozent zurückgegangen ist. In der Wiese vor uns dagegen summt und zirpt es laut und kräftig. «Eine gesunde Wiese kann man hören», freut sich Röske.

Schneiden statt Reißen

Motorgeräusche mischen sich in das Wiesenkonzert. Auf dem Feldweg neben der Spenderwiese fahren Thomas und Jonas Danzeisen mit Traktor und Anhänger vor. Vater und Sohn sind Landespfleger und übernehmen als Dienstleister Arbeiten in der Vegetations- und Gewässerpflege, beim Uferschutz und in der Renaturierung. Die beiden Badener aus Teningen am Kaiserstuhl haben in 30 Jahren einen großen Fuhrpark aufgebaut und schaffen, sichern und schützen damit verschiedenste Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie übernehmen regelmäßig Aufträge für das IFÖ und begrüßen Hannes Röske freundschaftlich.

Heute ist das wichtigste Gerät ein Doppelmessermähwerk, das vorne und hinten am Traktor angehängt wird. Die fast fünf Meter breiten Messerbalken schneiden die Stängel und Halme sauber ab, statt sie nur «abzuschlagen», wie es beim Kreiselmäher der Fall ist, der in den meisten landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt wird. Durch das Reißen wird die Grasnarbe verletzt und die Vitalität der Pflanzen leidet. «Auch die Mortalität der Insekten ist beim Kreiselmäher deutlich höher», erklärt Thomas Danzeisen. Die Arbeit mit dem traditionellen Messerbalkenmäher sei zwar teurer, weil mehr Wartungs- und Reinigungsarbeiten anfallen, dafür aber umweltverträglicher. Gefahren wird bei Danzeisens mit kleinen, leichten Traktoren. Sie verursachen weniger Spritkosten und schonen mit ihrem geringeren Gewicht die Felder.

Schwere Maschinen verdichten den Boden und zerstören die Bodenstruktur. Dadurch nimmt die Vielfalt weiter ab.

Derart verdichtete Böden erkenne man an den sogenannten Trittpflanzenarten wie dem Weißklee, dem Breitwegerich oder der Strahlenlosen Kamille, welcher die typischen weißen Zungenblüten fehlen.

Dann geht es los: Jonas Danzeisen steigt auf den Traktor, die Reporterin darf sich mit ins Cockpit quetschen. Damit es nicht zu eng wird, bleibt die Tür ausnahmsweise offen. «Wir fahren ja ganz langsam!», beruhigt der versierte Fahrer. Und tatsächlich geht es sehr gemächlich übers Feld. Langsam tuckert das Gefährt die erste Bahn hinab, die Messer bewegen sich eine Handbreit über dem Boden hin und her – die Halme fallen, wie von der Schere geschnitten, einfach um.

Hektisches Hüpfen und kleine Bewegungen vor der Kühlerhaube zeigen die Flucht der hier lebenden Insekten an. Heuschrecken suchen springend das Weite. Jonas Danzeisen erklärt: «Wir mähen nicht die ganze Wiese auf einmal, sondern lassen Schutzstreifen für die Tiere stehen.» Doch dann segeln auch schon drei Störche herbei und landen auf den frisch gemähten Flächen. «Die Störche kommen schon, wenn sie nur das Geräusch der Maschinen hören», sagt er lachend.

Was empfindet ein junger Mann vom Land beim Anblick einer solch üppigen Blumenwiese? «Das ist auf jeden Fall eine Freude», antwortet er und zieht langsam in die nächste Kurve. Links geht es an einer konventionellen Wiese vorbei – viel Gras, die eine oder andere weiße Schafgarbe und vereinzelt gelbe Blüten. «Man kann sehen, wie die Flächen von Jahr zu Jahr besser werden. Wir mähen auch regelmäßig die Brennnesseln ab, die den anderen Pflanzen die Nährstoffe wegnehmen und von den Tieren nicht gefressen werden. Das Schnittgut kommt in eine Kompostierungsanlage.» Auch Johanniskraut und Jakobskreuzkraut müssen verdrängt werden, beide Pflanzen sind giftig. Auf der Weide fressen die Tiere einfach darum herum, im Heu können trockene Pflanzenteile bei ihnen allerdings zu schleichenden Vergiftungen führen. Bei überschaubarer Dichte gehen die Landespfleger manchmal mit dem Handspaten durch die Wiese und stechen die schädlichen Kräuter aus. Das macht Arbeit, zahlt sich aber durch die Qualität des Heus aus und sichert den guten Ruf. Während die Messerbalken ihre Reihen schneiden, recht Danzeisen senior parallel zu uns mit einem kleinen Kreiselschwader das Mähgut zu Reihen zusammen, damit es anschließend mit dem Ladewagen aufgenommen werden kann.

Das neue Renaturierungsgesetz

Wenige Tage vor der Mahd haben die Umweltministerinnen und -minister der Europäischen Union das lange diskutierte «Renaturierungsgesetz zur Wiederherstellung natürlicher Lebensräume» verabschiedet. Es soll die Menschen davor schützen, eines Tages ihre Lebensgrundlage zu verlieren, und verpflichtet nun die EU-Staaten, bis 2030 mindestens 20 Prozent der geschädigten Landflächen und Meeresgebiete in der EU wieder in einen guten Zustand zu bringen. Bis 2050 sollen dann alle gefährdeten Ökosysteme wie Moore, Auen und Wälder wiederhergestellt sein. Die Vorgaben betreffen auch die bewirtschafteten Flächen und Weiden in den artenarmen Agrarlandschaften. Zur Wiederherstellung der landwirtschaftlich genutzten Ökosysteme braucht es mehr Raum für die Artenvielfalt und eine Vernetzung der Lebensräume von Pflanzen und Tieren.

Das Gesetz legt drei messbare Indikatoren fest, anhand derer die Verbesserung des Zustands in der Landwirtschaft überprüft werden kann. Neben der Fähigkeit der Böden, CO2 zu speichern, sind dies Blühstreifen oder Wildgehölzhecken auf Ackerflächen und die Entwicklung der Insektenpopulation. Zwei der Indikatoren müssen sich im Laufe der Jahre eindeutig verbessern. Die Mitgliedsländer haben nun 24 Monate Zeit, konkrete Ziele zu formulieren. Da die Anzahl an Insekten eng mit dem Angebot an Wirtspflanzen zusammenhängt, könnte mehr blühendes Grünland ein wichtiger Baustein dafür sein.

Für Hannes Röske ist das Gesetz zwar ein stark abgeschwächter Kompromiss, aber immerhin ein positives Zeichen. «Es gab schon eine leicht depressive Phase im Naturschutz, nach all den Rücknahmen. Vieles, was in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren in die richtige Richtung ging, wurde innerhalb eines Jahres ruckzuck zurückgeschraubt, das war für viele von uns wirklich sehr frustrierend», fasst er seine Eindrücke zusammen. Ohne ein Umdenken in der Gesellschaft wird es trotz Gesetz nicht gehen: «Wir nutzen die Natur zu intensiv und müssen auf weniger Ertrag umstellen. Nur 20 Prozent der Ernte sind für die Lebensmittelproduktion, 80 Prozent landen im Tierfutter.» Positiv sieht der Umweltwissenschaftler auch den länderübergreifenden EU-Beschluss: «Es ist gut, dass nicht nur klein-klein im reichen Deutschland etwas passiert, sondern dass alle mitziehen.» Umweltprobleme sind meist grenzüberschreitend und können nur gemeinsam gelöst werden.

Förderung für nachhaltige Grünlandnutzung

Bevor es auf die neue Empfängerfläche geht, gibt es noch Laugenbrezeln und Kaffee für alle, natürlich mit Heumilch. Die ist nachweislich besonders gesund: Laut einer Studie der Universität für Bodenkultur Wien enthält Heumilch fast doppelt so viele ungesättigte Omega-3-Fettsäuren wie herkömmliche Milch. Omega-3 ist für den Menschen lebensnotwendig und muss über die Nahrung, vor allem über fettreichen Fisch oder etwa über Algen, aufgenommen werden. Die wertvolle Milch stammt von Kühen, die im Sommer auf artenreichen Wiesen grasen und im Winter mit Heu statt mit vergorenen Futtermitteln wie Silage gefüttert werden.

Über Heumilchprodukte werden landespflegerische Maßnahmen wie die Mahdübertragung mitfinanziert.

Für Landwirtinnen und Landwirte bedeute die Umstellung auf Heuwirtschaft, mit Naturschutz Geld zu verdienen, so Hannes Röske. «Für viele ist das ein emotional schwieriger Akt. Seit Generationen herrscht das Selbstverständnis als unternehmerischer Produzent und nicht in erster Linie als Naturschützer. «Da ist viel Kommunikation nötig – in beide Richtungen.» Die zwei Landespfleger, die regelmäßig im Austausch mit Landwirten stehen, stimmen ihm zu.

Hilfreich wäre auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung. Ein positives Signal ist etwa die Anerkennung der «traditionellen Heumilchwirtschaft im österreichischen Alpenbogen» zum landwirtschaftlichen Weltkulturerbe im März 2024. Bis in die 1960er-Jahre war eine kleinteilige Landwirtschaft üblich. Eine Wiese wurde ein- bis dreimal im Jahr gemäht und das Heu auf der Fläche getrocknet, sodass das Saatgut vor Ort ausfallen konnte. In der heutigen Hochleistungslandwirtschaft wird eine Wiese bis zu sieben Mal im Jahr gemäht, abgeräumt und zu Silage fermentiert. Das laugt die Böden auf Dauer aus, die Struktur zerpulvert.

Die nachhaltige Grünlandnutzung wird im Rahmen des Naturschutzes staatlich gefördert. Bis zu 1.000 Euro pro Hektar sind drin. «Aber das ist ein höllischer Verwaltungsaufwand für die Landwirte», wirft Jonas Danzeisen ein und nimmt den letzten Schluck aus seiner Tasse. Ein zu Grünland umgewidmeter Acker verliert zudem an Wert. Ohne den Umweg über den Kuhmagen kann der Mensch mit dem Gras nichts anfangen. «Der Bodenpreis pro Quadratmeter ist nur halb so hoch», erklärt Hannes Röske und verstaut den Rest des Frühstücks wieder im Korb. Landespfleger Thomas Danzeisen steht auf und klopft sich die Hose ab: «Die Mahdübertragung wird hauptsächlich von Bauern angefragt, die ihre Grünland-Förderung verlieren, weil die Artenvielfalt auf der Fläche wegen falscher Pflege zurückgeht. Die müssen bei der nächsten Kontrolle schnell Erfolge vorweisen.» Derweil verabschiedet sich Hannes Röske – für ihn ist hier alles erledigt, er muss zurück an seinen Schreibtisch in Bad Krozingen.

Ackerland wird zu vielfältigem Grünland

Angeregt durch den Austausch und frisch gestärkt besteigen wir unsere Fahrzeuge und machen uns auf zum neuen Feld, das nur wenige Kilometer entfernt liegt. Die Saatgutübertragung durch Heumahd funktioniert nur regional, zu weite Wege widersprächen dem Nachhaltigkeitsgedanken. Außerdem passt die Genetik sonst nicht überein.

Die neue Fläche entspricht in etwa der Größe der Spenderwiese, auch die Bodenart gleicht hier dem Originalstandort der Pflanzen. Bereits vor einigen Wochen haben die beiden Landespfleger das heruntergewirtschaftete Grünland für die Übertragung vorbereitet. Braune Streifen ziehen sich durch das Grün. Die aufgebrochene Erde, vermischt mit Pflanzenresten, ist gut abgetrocknet, damit die Samen tief in den Boden fallen können. Thomas Danzeisen lenkt den Ladewagen auf das Feld, in dicken Schwaden fällt das frische Schnittgut aus der Ladeklappe des Transporters. Wieder wird in Reihen gearbeitet. «Grünland darf nicht flächig umgebrochen werden, sonst gilt es rechtlich wieder als Acker», erklärt der Landespfleger. Die lückige Bearbeitung umgehe diese Definition, er zuckt fast entschuldigend mit den Schultern.

Mit einem Kreiselheuer verteilt Jonas Danzeisen anschließend das noch grüne Mahdgut auf den graubraunen Furchen. Die vier schnell rotierenden Krallen hinter dem Traktor schleudern dabei schon die erste Ladung der Samen aus. Wenn die Sonne die Pflanzen dann zu Heu trocknet, fällt der Rest in den Boden. Die Mulchschicht aus Pflanzenresten schützt den noch nackten Boden davor, ganz auszutrocknen, und die Samenkörner bekommen so noch genügend Feuchtigkeit, um zu keimen.

Der aromatische Duft ist mit auf die neue Wiese gezogen. Die Sonne steht jetzt hoch am Himmel und die Luft ist schwül geworden, Regen kündigt sich an. «Das wäre jetzt ideal für die Keimung der Samen», sagt Jonas Danzeisen und schaut noch einmal über die unspektakulär anmutende Fläche. Schon im nächsten Jahr werde es hier sehr viel bunter aussehen als vorher. «Und in vier bis fünf Jahren sieht man dann wieder die ganze Vielfalt, die auf einen gesunden Boden und ein intaktes Ökosystem hinweist.» Genau wie auf der Spenderwiese.

-

Wie klimafreundlich kann Milch sein?

Intensive Milchwirtschaft erzeugt jede Menge Klimagase und globale Ungerechtigkeit. Ein Biohof in Niedersachsen zeigt, wie es anders geht.

-

Klimaschutz im Untergrund

In unseren Böden sind Unmengen an CO₂ gespeichert. Die Humusvorräte darin aufzustocken könnte helfen, klimaschädliche Emissionen zu kompensieren.