Schafft unsere Art sich ab?

Ein Gastbeitrag von Matthias Glaubrecht

Die Krise der Biodiversität ist Resultat unseres Krieges gegen die Umwelt. Führen wir ihn fort, Steht mit dem Überleben der Arten auch unser eigenes auf dem Spiel.

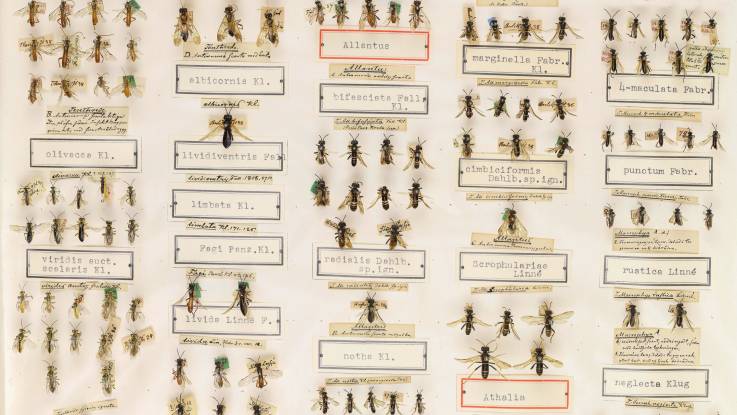

Es gehört zu den Paradoxien unserer Gegenwart, dass wir zwar den Mond erreicht, Nachbarplaneten erkundet und den Weltraum erforscht haben, wir aber gleichzeitig auf einem in biologischer Hinsicht noch weitgehend unbekannten Planeten leben: Noch immer ist uns der Großteil der irdischen Tier- und Pflanzenarten unbekannt. Zwar gilt dies nicht für die auffälligen, aber weitaus weniger artenreichen Wirbeltiere, umso mehr aber für das namenlose Heer unscheinbarer Wirbelloser an Land und in den Meeren, also insbesondere für Gliedertiere wie Insekten, Spinnen, Krebse oder Weichtiere. Aktuelle Schätzungen gehen von mehr als acht Millionen Tier- und Pflanzenarten aus, nicht einmal ein Viertel davon dürfte bislang wissenschaftlich erfasst worden sein. Die biologische Vielfalt, die Biodiversität mit all ihren Facetten auf den verschiedenen Ebenen – von einzelnen Genen über die Arten bis hin zu ganzen Ökosystemen –, ist der größte Reichtum der Erde. Doch mittlerweile steht er im globalen Maßstab auf dem Spiel. Und dabei geht es nicht nur um das Sterben der anderen Arten: Es geht um unser Überleben als Menschheit.

Die Kehrseite des evolutionären Erfolgs

Obgleich mit einem Alter von nur 300.000 Jahren geradezu eine Eintagsfliege der Evolution, sind wir, die Art Homo sapiens, eine der erfolgreichsten Spezies, zumindest an der schieren Zahl bemessen. Auch wenn die Evolutionsbiologie bis heute debattiert, warum ausgerechnet wir so überaus erfolgreich wurden – fest steht: Mittlerweile nutzen wir drei Viertel der Erdoberfläche für unsere Zwecke, vor allem für die Landbewirtschaftung und unsere Siedlungen, Städte und Straßen. Auch hat die von uns erzeugte «anthropogene Masse» – das vom Menschen erzeugte Material wie Beton, Metall, Plastik und Textilien – das Gewicht der Biomasse der Erde erreicht, also das sämtlicher Pflanzen, Tiere und anderer Lebewesen.

Seit Ende 2022 leben mehr als acht Milliarden Menschen auf der Erde; jährlich kommen mehr als 60 Millionen hinzu, das entspricht ungefähr der Bevölkerung Italiens. Zwar geht inzwischen die Geburtenrate im globalen Durchschnitt zurück, doch bevor dadurch die Wachstumskurve der Weltbevölkerung zum Ende des Jahrhunderts hin allmählich abflacht, wird sie in den unmittelbar vor uns liegenden Jahrzehnten erst einmal ansteigen. Bis Mitte des Jahrhunderts werden wir laut aktueller Prognosen, etwa der Vereinten Nationen, knapp neun Milliarden Menschen sein; bis 2100 zehn oder gar elf. Wie keine andere Spezies zuvor prägen wir die Erde, nehmen Einfluss auf alle Bereiche zwischen der oberen Erdkruste und der unteren Atmosphäre. Wir verändern dabei nicht nur die Geosphäre unseres Planeten, wie sich dies etwa im Klimawandel ausdrückt, vielmehr manipulieren wir mittlerweile auch in erheblichem Maße seine gesamte Biosphäre.

Unzählige Arten vom Aussterben bedroht

In der Erdgeschichte sind fünf größere Massenaussterben dokumentiert, beim letzten verschwanden vor 66 Millionen Jahren wohl infolge eines Meteoriteneinschlags unter anderem auch die Dinosaurier. Beim sechsten Artensterben ist nun der Mensch der Meteorit. Gegenwärtig verlieren wir weltweit in dramatischer Weise biologische Vielfalt. Dabei verschwinden zunächst immer mehr Individuen, dann gehen ganze Populationen verloren, zuletzt sterben Arten vollständig aus. Und das gilt nicht nur für große, «charismatische» Tiere wie etwa Tiger und Löwen oder Elefanten und Nashörner, bei denen wir noch am ehesten registrieren, dass unter ihnen bereits die letzten ihrer Art ums Überleben kämpfen.

Längst geht es nicht mehr um die mehr als 500 Wirbeltierarten, die allein im vergangenen Jahrhundert ausgestorben sind. Tatsächlich droht die «biological annihilation», die Auslöschung des Lebens, zu einem der Kennzeichen des Anthropozäns zu werden. Neben der «deforestation», der globalen Entwaldung, ist die «defaunation», die Entleerung der Tierwelt, das markanteste Zeichen unserer Gegenwart. Die Naturschutzorganisation WWF geht in ihrem «Living Planet Report» von 2022 davon aus, dass die biologische Vielfalt weltweit seit 1970 um mehr als 60 Prozent eingebrochen ist. Und der Weltbiodiversitätsrat IPBES warnt, dass schon bald eine Million Tier- und Pflanzenarten aussterben könnte.

Dieser Kahlschlag an der Vielfalt und Fülle der Natur beginnt vor der eigenen Haustür, im eigenen Garten, in unserer Kulturlandschaft, wo massenhaft Vögel und Insekten verloren gehen. Allein in Deutschland ist die Biomasse der Insekten in den vergangenen drei Jahrzehnten um knapp 80 Prozent zurückgegangen – das sind drei Viertel aller Fluginsekten. Unter anderem deshalb sind in Europa bis zu 600 Millionen Vögel verschwunden, darunter meist Acker- und Wiesenvögel; in Nordamerika sind es drei Milliarden, immerhin 30 Prozent aller Vögel dort. Eine Vielzahl einschlägiger Studien zeigt, dass auf allen Kontinenten und in sämtlichen Lebensräumen die Bestände und Vorkommen von immer mehr Arten immer schneller schrumpfen. Die massiven Auswirkungen dieses rasanten Verlusts an Biodiversität sollten uns alarmieren; sie sind von enormer ökologischer Brisanz und führen dazu, unsere Gesellschaften erheblich zu destabilisieren.

Wenn Wirtschaftswachstum zur Falle wird

Von einem «Krieg des Menschen gegen die Natur» schrieb bereits 1962 die US-amerikanische Biologin Rachel Carson in ihrem Buch «Der stumme Frühling». Ihr dystopisch anmutender Bericht wurde zum Geburtshelfer der modernen Umweltbewegung, das von ihr prophezeite Artensterben ist in Teilen längst Realität. Diesen Krieg gegen unsere Umwelt und Mitwelt führen wir schon lange, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Doch in den letzten Jahrzehnten ist er weitaus radikaler, ausufernder geworden – und für eine wachsende und ressourcenhungrige Menschheit längst selbstmörderisch. Denn Natur und Umwelt sind mehr als bloße unentgeltliche Ressourcen zur Profitsteigerung. Natur, das sind wir – und damit geht die Artenkrise uns alle an.

Die biologische Vielfalt ist praktisch unsere Lebensversicherung. Wir leben von der Natur und verdanken ihr sauberes Wasser, frische Luft und gesunde Böden – und natürlich unsere Nahrungsmittel: vom Obst, Gemüse und Getreide der Gärten und Felder bis zum Fleisch und Fisch von Weiden und aus Gewässern. Überall sind wir auf die Erzeugnisse und Dienste einer intakten Natur angewiesen; denken wir nur an die Bestäuber unter den vielen Insekten, die indirekt für Kaffee und Kakao, für Honig, Äpfel oder Tomaten sorgen. Unzählige Arten an Organismen stricken mit am komplexen Netzwerk irdischer Ökosysteme, das von vielfältigen Verbindungen und Abhängigkeiten geprägt ist und von dessen Stabilität wir alle profitieren. Doch je mehr biologische Arten fehlen, desto mehr dieser ökologischen Maschen gehen verloren. Bis das Netz irgendwann endgültig reißt – mit unabsehbaren Folgen.

Ein Bankrott mit existenziellen Ausmaßen

Wenn Ökosysteme das Kapital unserer Erde wären, dann sind die Arten wie Wertpapiere, die uns eine Rückzahlung samt Zinsen einräumen. Ihr massenhaftes Verschwinden kommt einem biologischen Börsencrash gleich, der auch das Unternehmen Menschheit in den Bankrott treibt. An Warnungen davor hat es nicht gefehlt: Bereits 1972 mahnte der Club of Rome vor den «Grenzen des Wachstums». Spätestens da wussten wir um den grundlegenden Konflikt von Ökonomie und Ökologie; bereits damals wäre es folgerichtig gewesen, das Ruder herumzureißen und den Kurs einer nachhaltigen Weltwirtschaftsordnung einzuschlagen.

Inzwischen warnen diverse Studien vor den Folgen des globalen Verlusts von Biodiversität. Im «Global Risks Report 2023» errechnete das Weltwirtschaftsforum, dass fast die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts wesentlich von der Natur abhängig ist. Auf etwa 40 Billionen Euro pro Jahr werden darin die Leistungen der Natur beziffert, was beinahe 40 Prozent der globalen Wirtschaftskraft entspricht. Dieser Beitrag der Natur zu unserem Wohlstand ist allerdings durch den Verlust der Artenvielfalt immer akuter gefährdet, weshalb der Bericht den Schwund an Biodiversität als eines der größten globalen Risiken in naher Zukunft einstuft.

Ein Team von Bioökonomen um Anthony Waldron hat in einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse konkreter Naturschutzziele ermittelt, dass jeder hierfür investierte Euro das Fünffache an Ertrag bringt. Es lohnt sich also, in die Natur zu investieren. Und doch geschieht eher das Gegenteil: Einerseits helfen Subventionen weltweit – etwa für die Landwirtschaft, für fossile Kraftstoffe, für die Fischerei – in Höhe von rund 500 Milliarden US-Dollar jährlich dabei, die Natur auszubeuten und zu zerstören. Allein durch fehlgeleitete öffentliche Gelder entstehen Schäden im Wert von vier bis sechs Billionen US-Dollar. Andererseits gibt die Menschheit für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen nur zwischen knapp 80 und 140 Milliarden Dollar jährlich aus – gerade einmal 0,1 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.

Die fehlende Wertberechnung der Natur samt ihrer Gratis-Dienstleistungen und eben auch der Verluste dieser hohen Werte ist gewissermaßen der blinde Fleck unseres Wirtschaftssystems. Denn in dessen überkommener Logik spielt weder der unermessliche Reichtum der Natur noch der Nutzen für den Menschen eine Rolle. Die Schädigung von Natur und Umwelt ist nicht einfach ein klassischer externer Effekt wirtschaftlichen Handelns, sondern unterhöhlt langfristig dessen Fundament.

Der Beschluss von Montreal: ein Lichtblick

Mittlerweile hat auch die Politik erkannt, dass die Artenkrise die nächste große Herausforderung darstellt und mindestens so dramatisch ist wie die Klimakrise. Zwar stehen beide Krisen in direktem Zusammenhang zueinander – denn der Klimawandel verschärft den Schwund der Artenfülle und -vielfalt. Doch das Problem des globalen Biodiversitätsverlusts ist längst noch nicht so allgemein bekannt, wie es nötig wäre.

Immerhin gibt es erste Schritte in die richtige Richtung: So haben 192 Nationen auf der UN-Weltnaturschutzkonferenz (COP15) im Dezember 2022 in Montreal beschlossen, bis zum Jahr 2030 wenigstens 30 Prozent des natürlichen Lebensraums an Land und in den Meeren unter Schutz zu stellen. Derzeit sind global nur etwa 17 beziehungsweise 8 Prozent geschützt. Flankiert wird der Flächenschutz an Land durch das Anfang 2023 endlich beschlossene UN-Hochseeabkommen. Wir wissen, dass echte Naturschutzgebiete – als letzte Rückzugsorte der Natur – Bollwerke gegen weitere Biodiversitätsverluste sind. Denn vor allem der Lebensraumverlust verursacht das Artensterben. In Deutschland ist die Natur bereits auf mehr als 30 Prozent der Landesfläche formal geschützt, wobei noch das letzte kleine Landschaftsschutzgebiet und der letzte Naturpark mit einberechnet werden – Flächen, auf denen praktisch jede Nutzung durch den Menschen weiterhin erlaubt ist. Weltweit existieren viele solcher «paper parks», die zwar auf dem Papier Schutzgebiete sind, in denen es in der Realität aber an wirkungsvollem Naturschutz mangelt.

Dass wir in Naturschutzgebieten, egal welcher Art, so etwas wie «wilde Natur» haben, ist ohnehin eine trügerische Illusion. Auch geschützte Flächen werden vielerorts mehr oder weniger intensiv durch uns Menschen bewirtschaftet – und selbst in Schutzgebieten mit dem höchsten Status ist hierzulande oft Land- und Forstwirtschaft erlaubt. Bei uns gibt es knapp 9.000 Naturschutzgebiete, doch nur 0,6 Prozent unserer Landesfläche sind als Nationalparks mit dem höchsten Schutzstatus ausgewiesen. Damit bildet die Bundesrepublik fast das Schlusslicht, sie steht auf dem drittletzten Platz innerhalb der 27 EU-Staaten. Mit dem strikten Schutz der Natur tut sich also auch Deutschland schwer, was gerade wieder die Diskussion um die Einrichtung des «Nationalparks Ostsee» vor Fehmarn gezeigt hat.

Schutzgebiete können nur ein Anfang sein

Doch auch außerhalb bestehender Schutzgebiete müssen wir die Natur wiederherstellen und Übernutzung und Rodung, den Eintrag von Schadstoffen sowie besonders die Zersiedelung reduzieren, wie es das EU-Renaturierungsgesetz mittlerweile vorsieht. Denn Schutzgebiete sind nur ein Teil der Lösung und für sich genommen noch keine rettende Arche Noah für die Artenvielfalt. Zudem sollte der Schutz von Ökosystemen stets Priorität gegenüber Renaturierungen haben, die immer kostspieliger sind. Für den so dringend benötigten Schutz der Biodiversität will das Montreal-Abkommen Finanzmittel von insgesamt 200 Milliarden US-Dollar bereitstellen – insbesondere für die Länder des Globalen Südens. Leider gibt es jedoch zahlreiche gleichartige Versprechungen auf Ausgleichszahlungen bei den Klimaabkommen, die bislang nicht erfüllt wurden.

Dennoch ist der Montreal-Beschluss eine gute Nachricht und der bislang bedeutendste Meilenstein für den weltweiten Naturschutz. Er ist indes erst der Beginn eines langen Weges; bis 2030 leben wir in Bezug auf die Biodiversität in einem kritischen Jahrzehnt. Klar ist, dass dieser Beschluss allein die Biodiversität nicht retten kann und wird. In vielen Punkten bleibt auch das Montreal-Abkommen vage – und eine tatsächlich rechtlich bindende Verpflichtung enthält es nicht. Deutlicher denn je wird aber: Die Natur ist kostbar, und wir Menschen dürfen ihr nicht nach Belieben den Raum streitig machen.

Wichtig für die Abmilderung des Artenschwundes ist, dass sich die Natur innerhalb und außerhalb der Schutzgebiete wirklich erholen kann. Dazu müssen wir aber ohne weiteren Aufschub weltweit nachhaltiger wirtschaften. Denn nur auf diese Weise lässt sich die Artenvielfalt noch wirksam erhalten. Gelingt uns dies nicht, ist das Ende der Evolution, wie wir sie kennen, besiegelt. Das Leben auf der Erde wird dann andere Wege einschlagen – doch möglicherweise bald ohne uns.

Titelbild oben: Der stark gefährdete Berggorilla. / Foto: Martin Harvey / WWF

Matthias Glaubrecht

Der Evolutionsbiologe, Biosystematiker und Wissenschaftshistoriker ist Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg und ist am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels für den Wiederaufbau eines Naturkundemuseums – des «Evolutioneums» in Hamburg – verantwortlich. 2023 wurde Matthias Glaubrecht mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet.

2023 erschien im Penguin Verlag sein Buch «Das Ende der Evolution. Wie die Vernichtung der Arten unser Überleben bedroht». Es ist eine kompakte Fassung seines Werks «Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten» von 2019. Darin zeigte Glaubrecht, wie sich das Netz des Lebens im Lauf von Jahrmillionen entwickelte und warum es zerreißen könnte.

-

Die Klimaschützer im Reich der Dunkelheit

Meerestiere nehmen große Mengen Kohlenstoff auf und sorgen dafür, dass ein Teil davon in die Tiefsee gelangt, wo er für lange Zeit gespeichert bleibt.

-

Wo Tier- auch Klimaschutz ist

Wälder und Savannen bilden wichtige Kohlenstoffspeicher – solange Tier- und Pflanzenwelt dort in Balance sind. Mancherorts kippt das Gleichgewicht schon.

-

50 Jahre «Die Grenzen des Wachstums»

Die Studie des «Club of Rome» schockierte 1972 die Welt: Sie warnte vor dem Kollaps unserer Zivilisation, sollte der Mensch seine Lebensweise nicht ändern.