Das Plastikabkommen darf nicht scheitern

Ein Gastkommentar von Christina Dixon (EIA)

Derzeit verhandeln die UN-Mitgliedstaaten ein Abkommen zur Eindämmung der Plastikflut. Fehler wie bei den Klimaabkommen müssen dabei vermieden werden.

Inmitten der Verhandlungen über ein globales, rechtlich bindendes Abkommen gegen Plastikverschmutzung setzen sich Organisationen wie die «Environmental Investigation Agency» (EIA) dafür ein, dass dessen Ziele deutlich höher gesteckt werden als beim vergleichbaren Pariser Klimaabkommen von 2015. Eines steht jetzt bereits fest: Auch dieses neue Abkommen benötigt jede Menge politischen Rückenwind. Doch wie kann es Organisationen wie der EIA gelingen, die Industrielobby und auch die wenig an einer Beteiligung interessierten Länder zu überstimmen, damit letztlich genau das Abkommen zustande kommt, das die Welt wirklich braucht?

Allein die Aussicht auf ein weiteres Abkommen mag zunächst wenig Begeisterung aufkommen lassen. Schließlich gab es bereits eine Vielzahl ähnlicher Versuche – und dennoch steuern wir langsam, aber beharrlich weiter auf die Katastrophe zu. Doch Plastik ist ein großer Teil des Problems, gehört sogar zu den Treibern der Klimakrise. Wäre Plastik ein eigenständiges Land, es wäre der fünftgrößte Produzent von Treibhausgasen, ein besonders tatkräftiger dazu: Mehr als die Hälfte des bisher hergestellten Plastiks entstand nach 2002.

Dazu kommt die Plastikverschmutzung, die allgegenwärtig ist – vom tiefsten Ozean bis zum höchsten Berg. Spuren von Plastik sind in unserem Essen, unserem Wasser, selbst in unserem Blut. Wir tragen Plastik, wir atmen Plastik ein, wir werden bereits mit Plastik im Körper geboren.

Wachstum gegen jede Vernunft

Die Plastikherstellung verschlingt Unmengen fossiler Rohstoffe: Laut der «Internationalen Energieagentur» werden 14 Prozent des geförderten Öls und 8 Prozent des gewonnenen Gases für die Produktion von Petrochemikalien zur Kunststoffherstellung genutzt. Und schon bald wird sich genau dieser Produktionszweig zum weltweit wichtigsten Ölabnehmer entwickeln: Seit die Nachfrage des Energiesektors nach Öl und Gas sinkt, ist die Plastikproduktion der Plan B einer Industrie, die offenbar um jeden Preis weiterwachsen will.

Das UN-Plastikabkommen

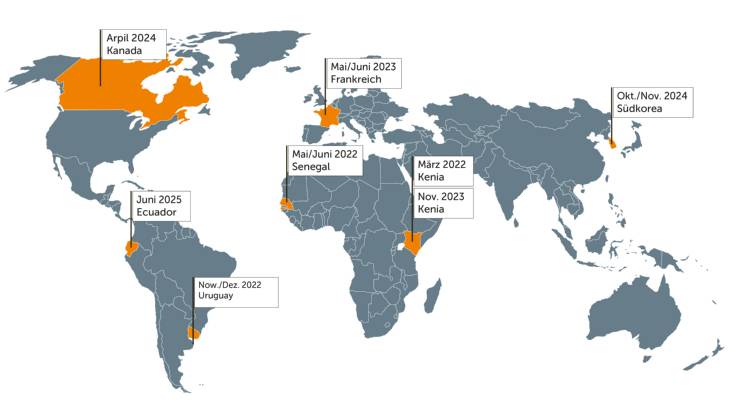

Seit März 2022 wird über ein «internationales rechtsverbindliches Abkommen zur Beendigung der Plastikverschmutzung» verhandelt. Bis Ende 2024 soll das Vertragswerk stehen und 2025 in Kraft treten. Es gilt als das bedeutendste multilaterale Umweltabkommen seit dem Pariser Klimaabkommen. Christina Dixon begleitet als Beisitzerin der Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) die Verhandlungen und setzt sich für eine umfassende Ausgestaltung des Abkommens ein, die den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen einschließlich Produktion, Design und Entsorgung umfassen soll.

Als Feigenblatt der übermäßigen Produktion und der ambitionierten Ausbaupläne dient der Kunststoffindustrie seit Langem das Recycling – doch so, wie es bisher umgesetzt wird, ist es weder ökologisch noch ökonomisch tragbar. Noch viel weniger hilft es dabei, gegen die stetig wachsende Plastikproduktion und den steigenden Verbrauch anzukommen. Und selbst wenn es möglich wäre, die Materialien komplett zu recyclen, bleiben sie giftig – weswegen es längst überfällig ist, derartige Produkte schnell vom Markt zu verbannen. Schließlich wird Plastik zu zahllosen Konsumartikeln verarbeitet, selbst zu Spielzeug. Dabei finden sich darin über 10.000 Chemikalien, fast 24 Prozent davon werden als gesundheitlich bedenklich eingestuft, bei weiteren 39 Prozent sind die Folgen noch unklar.

Gewinne mitnehmen, Verantwortung abwälzen?

Die weltweite Plastikproblematik hat viele Ursachen, angefangen bei einer völlig überforderten Abfallwirtschaft über den skrupellosen Plastikmüllhandel bis hin zu einer unverändert linearen Plastikwirtschaft, die auf Einwegprodukten fußt. Dazu kommt, dass die Lobby der Kunststoffindustrie unermüdlich versucht, die Entsorgung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abzuwälzen und die Aufmerksamkeit von den klimatischen, gesundheitlichen und menschenrechtlichen Folgen abzulenken, die eng mit ihrem Geschäftsmodell verbunden sind. Nach Jahrzehnten des Greenwashings und falscher Behauptungen über Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit sind wir alle der Kampagnen müde, mit denen die Industrie uns weismachen will, dass wir die Problemlösung selbst in der Hand haben, indem wir nur brav unseren Müll trennen. Tatsächlich muss die Lösung an diametral entgegengesetzter Stelle ansetzen.

Es kann nämlich nur dann gelingen, die Krise einzudämmen, wenn wir die bislang praktisch unkontrolliert agierende Industrie endlich in ihre Schranken weisen. Und um es ganz deutlich zu sagen: Ein globales, sinnvoll ausgestaltetes Plastikabkommen bietet genau dazu eine fast einmalige, wahrscheinlich sogar die letzte Gelegenheit. Scheitert das Abkommen oder bleibt es zahnlos, bleiben wir weiter Geisel eines untragbaren Geschäftsmodells. Dann verfehlen wir das 1,5-Grad-Ziel nicht nur – wir rauschen gewaltig daran vorbei. Sollte die Lobbyarbeit so ungebremst weiterlaufen und die großen Plastik produzierenden Länder ihre Vorstellungen durchsetzen, blühen uns wieder einmal lediglich nationale Maßnahmen, die auf Freiwilligkeit beruhen und damit den Ist-Zustand weiter zementieren.

Schluss mit der Recycling-Lüge

Teil der Diskussion über das neue UN-Plastikabkommen müssen effiziente Eingriffe in den Plastikkreislauf sein, um der ungehemmten Kunststoffproduktion endlich Einhalt zu gebieten. Solange der Markt weiter mit billigem Neuplastik überschwemmt wird, was den Einsatz von Mehrweg oder sicher recyceltem Plastik unwirtschaftlich macht, muss das Abkommen dringend dafür sorgen, dass ökonomische Ungleichgewichte beseitigt, die Produktionsmengen von Neuplastik signifikant gedrosselt und Marktsicherheiten für Alternativen geschaffen werden.

Denn eines ist klar: Wir können uns nicht aus dieser Krise «herausrecyceln». Um die Plastikproduktion effektiv zu drosseln, muss ein Wandel hin zu erschwinglichen und geschlossenen Mehrwegsystemen stattfinden. Dazu werden erhebliche Investitionen in Infrastruktur und Logistik nötig – für die Umrüstung existierender Verarbeitungsbetriebe und die Umschulung und Unterstützung der Arbeitenden, insbesondere jener Millionen Menschen, die unter unsäglichen Umständen Plastikmüll beseitigen.

Bei der Planung des Finanzmitteleinsatzes müssen jegliche Recyclingtechnologien ausgeschlossen werden, bei denen weder Prävention noch Reduktion im Fokus stehen, ebenso Lösungen, die weder sicher noch ökologisch sind – wie chemisches Recycling, Energieerzeugung, Zementöfen und Verbrennung. Denn das sind nichts als Scheinauswege einer Industrie, die stoisch weitermachen will wie bisher, statt an echten Lösungen zu arbeiten.

Das Unglück in Ohio Anfang 2023, bei dem 38 Güterwaggons mit gefährlichen, teils krebserregenden Chemikalien entgleisten, zeigt deutlich, welch katastrophale Folgen die Materialien zur Plastikproduktion für Umwelt und Gesundheit haben können. Und dabei wissen wir noch erschreckend wenig über die Menge und Zusammensetzung dieser Stoffe, die jeden Tag weltweit verfrachtet werden.

Genau deshalb ist es so wichtig, dass die Forderungen des Abkommens am Ausgangspunkt des Plastikkreislaufs ansetzen, also schon in der Konzeptionsphase. So sollte bereits im Vorfeld angekündigt und dokumentiert werden müssen, welche Rohstoffe für das Plastik zum Einsatz kommen. Gleichzeitig sind Subventionen für Fossilbrennstoffe bei der Produktion ersatzlos zu streichen.

Allem voran sollte der Einsatz giftiger und schwer recycelbarer Kunststoffe zunächst eingeschränkt und dann schrittweise komplett eingestellt werden – zumal es für sie längst weniger schädliche Alternativen wie Polyvinylchlorid, Polystyrol, Polyurethan und Polycarbonat gibt. Die Produktion von neuem Kunststoff sollte klar begrenzt, anfangs sogar ganz gestoppt und nach der Wiederaufnahme sukzessive gesenkt werden. Darüber hinaus sind im Abkommen Sicherheitskriterien für alle Arten von Kunststoff zu verankern, etwa Angaben zur Gefährdungsstufe, zum Risiko der Zersetzung oder zur Recyclingfähigkeit.

Verursacherprinzip festlegen

Ob das Abkommen die Plastikverschmutzung stoppen kann, hängt von der Einbindung von Maßnahmen ab, die zu einer tatsächlich nachhaltigen Produktion und Nutzung von Plastik führen. Dabei steht und fällt der Erfolg mit der Finanzierung. Bedenkt man, mit welcher Energie die petrochemische Industrie Gespräche über die Plastikkrise erschwert, sollte sich das Abkommen bei der Finanzierungsfrage am Verursacherprinzip orientieren: Plastikproduzenten müssen für alle Kosten aufkommen, die durch die Produktion, Nutzung und Entsorgung, den Import und Export von Kunststoffen für die Gesundheit der Menschen, die Menschenrechte, die Gesellschaft und die Umwelt entstehen.

Es sollte selbstverständlich sein, dass jene, die am Status quo festhalten wollen, vom Verhandlungstisch ferngehalten werden, und dass alle wissenschaftlichen Studien, die für den Entscheidungsprozess herangezogen werden, unabhängig und frei von jeglichem Interessenkonflikt entstanden sind. Dabei könnten die Beschlüsse zur Tabakkontrolle als Vorbild dienen – denn auch hier waren die Herstellerfirmen der schädlichen Produkte von den Verhandlungen ausgeschlossen. Da solche Firmen unablässig mit gefälschten Studien werben, mit nicht umsetzbaren Lösungen in die Irre führen und permanent Lobbying betreiben, ist ihr Ausschluss von den Verhandlungen auch beim Plastikabkommen unerlässlich und gehört – was viele Organisationen wie auch die EIA betonen – zu den Grundvoraussetzungen.

Produzenten dazu zu bewegen, tatsächlich finanzielle Verantwortung zu übernehmen, ist gerade im globalen Kontext herausfordernd und kann nur durch angemessene Finanzierungsmodelle erreicht werden. Verschiedene Staaten regten schon erste Zahlmodelle nach dem Verursacherprinzip an. Ghana schlug mit der «Global Plastic Pollution Fee» eine Abgabe für Produzenten vor, denn obwohl nur einzelne Länder Plastik produzieren, sehen sich alle Länder mit den hohen Entsorgungskosten konfrontiert. Aus Ruanda stammt die Idee eines «Plastic Pollution Trust Fund», der dafür sorgen soll, dass Gelder aus der Privatwirtschaft Reinigungsaktionen zufließen, für die aktuell noch die Regierungen, Gemeinden vor Ort oder Freiwilligenorganisationen aufkommen.

Vom Montreal-Protokoll lernen

Klar ist, dass das Abkommen ohne einen fest dafür eingeplanten, multilateralen Fonds zum Scheitern verurteilt ist. Genau deshalb ist die Kernforderung der Gemeinschaft der Entwicklungsländer, unter anderem der Gruppe der afrikanischen Staaten, eine Finanzierung aufzubauen, die sich an der des «Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen» orientiert. Dieses Abkommen von 1987 ist das wohl erfolgreichste Umweltschutzabkommen aller Zeiten, gerade auch wegen des gut ausgestatteten multilateralen Fonds. Ein solcher Fonds könnte im Hinblick auf das Plastikabkommen nicht nur die Umsetzung gewährleisten, sondern auch die Ungerechtigkeit des derzeitigen Wirtschaftssystems beseitigen: Denn aktuell werden viel produzierende und konsumstarke Länder begünstigt gegenüber den Ländern, die am stärksten unter den negativen Folgen der Plastikproduktion leiden.

Der Erfolg der Verhandlungen hängt also von zahlreichen Faktoren ab: von der politischen Entschlossenheit über verbindliche finanzielle Zusagen bis hin zur Standhaftigkeit gegenüber einer starken Industrielobby. Die EIA setzt sich gemeinsam mit Hunderten weiteren Organisationen für ein effektives und ehrgeiziges Abkommen ein, Seite an Seite mit vielen Ländern und zukunftsorientierten Unternehmen weltweit. Dabei ist es wichtig, dass wir geschlossen hinter unseren Kernforderungen stehen.

Um die Webfehler des Pariser Abkommens zu vermeiden, müssen wir auf globaler Ebene rechtlich bindende Verpflichtungen festlegen und ausreichend Mittel bereitstellen, die ihre Umsetzung gewährleisten – ohne dabei der Industrie den Hauch einer Chance zu lassen, die Verhandlungen zu beeinflussen und den Ehrgeiz der Beteiligten auszubremsen. Denn nur, wenn wir dasselbe Ziel verfolgen, können wir gemeinsam gewinnen.

Übersetzung von Ulrike Brauns

Christina Dixon leitet die Ozean-Kampagne bei der «Environmental Investigation Agency» in London. Sie hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der politischen Kommunikation für NGOs, mit Schwerpunkt auf Umweltthemen wie Kunststoffverschmutzung und Fischerei. Dixon ist zudem für die Vereinten Nationen aktiv, wo sie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), der Umweltversammlung (UNEA) und der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) beisitzt.

«Environmental Investigation Agency» (EIA): Die NGO, 1984 gegründet und mit Standorten in London und Washington, D. C., geht mit verdeckten Ermittlungen gegen grenzüberschreitende Umwelt- und Wildtierkriminalität vor, setzt sich mit ihren Kampagnen für den Schutz der Meeresökosysteme ein und kämpft aktiv gegen Kunststoffverschmutzung, Beifang und die kommerzielle Ausbeutung gefährdeter Meeressäuger.

-

Die Klimakosten der Kunststoffe

Die Kunststoffindustrie sorgt für rasant wachsende CO₂-Emissionen. Um daran etwas zu ändern, müssen wir unseren Umgang mit Plastik ganz neu ausrichten.

-

Das Märchen von der nachhaltigen Atomkraft

Mit der Einstufung von Atom und Gas als «nachhaltige Energiequellen» betreibt die EU Greenwashing auf höchster Ebene – und versäumt eine historische Chance.